(ブルームバーグ):中国当局がテクノロジー業界に対する締め付けを続けていたとき、アリババグループの社内掲示板には「MAGA(Make Alibaba Great Again=アリババを再び偉大に)」という合言葉が掲げられた。

その目標を実現するための切り札は、創業者の馬雲(ジャック・マー)氏かもしれない。馬氏は中国で最も有名な起業家だ。

中国当局が2020年終盤に独占禁止法違反の疑いでアリババの調査を始めたころから表舞台に出なくなっていた馬氏だが、再び同社のキャンパスに姿を現している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

馬氏は今、ここ5年で最も積極的にアリババに関与しているという。その存在感は、人工知能(AI)分野への転換や、電子商取引(EC)分野でのJDドットコム(京東)や美団への「宣戦布告」とも言える動きに特に表れている。

関係者の1人によれば、JDによる予想外のフードデリバリー市場参入に対抗するため、アリババが最大500億元(約1兆円)を「補助金」として消費者および加盟店向けに投入する決定に馬氏が深く関与した。

アリババは23年以降、馬氏の古くからの側近、蔡崇信会長と呉泳銘CEO(最高経営責任者)が率いている。馬氏が正式に復帰したかどうかは公表されておらず、アリババも詳細なコメント要請に応じていない。

しかし社内事情に詳しい複数の関係者によると、61歳の馬氏は19年の会長退任後で最も深く現場に関与している。巨額の投資戦略に加え、AI事業全般についても頻繁に最新状況を確認しており、ある幹部には1日のうちに3度もメッセージを送って報告を求めたことがあったという。

中国で最も裕福で影響力の大きいテクノロジー業界リーダーの復帰は、長く待ち望まれてきた。これはまた、中国政府がかつて自由奔放だったテクノロジー業界を再び重視し始めた兆しと受け止められている。

政府が馬氏の復帰を明示的に承認したかどうかは不明だ。だが、中国共産党の習近平総書記(国家主席)が今年2月に座談会で馬氏と握手を交わした場面は、共産党政権がAIを成長の原動力に据えようとする局面での馬氏「復権」として解釈された。

ただし、馬氏の社外活動は、世界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)のパネル討論会などに参加していた規制強化前に比べれば限定的にとどまるとみられる。

北京のインターネット系シンクタンク、海豚を創設した李成東氏は「馬氏はアリババ最大のPR役、最大のカリスマ、最大のアイドルだ。ビッグボスが戻ってきたということは、もはや馬氏がリスクではなくなったということだ。それが皆を奮い立たせている」と述べた。

受難の象徴

馬氏は現在、競争激化が続く中国EC市場の新たな現実を受け入れつつある。消費者は食事や食料品、家電を1時間以内に届けるサービスを求め、企業間で顧客争奪戦が過熱している。

関係者の1人によれば、経営幹部らは、アリババがかつて市場シェア85%を握っていた時代はすでに遠い過去となった現実を馬氏に理解させようとしている。

それでも馬氏は、アリババの主力ショッピングプラットフォーム「淘宝」が再びシェアを取り戻せると見込んでいる。ゴールドマン・サックスによると、中国フードデリバリー市場でのアリババのシェアは7月時点で43%と、美団の47%に迫っている。

ただ、この価格競争は当局との衝突を招きかねない。政府は「悪意ある補助金」と見なされる販売促進を抑制しようとしており、馬氏はアリババの支援戦略を巡り再び反発を買うリスクを負っている。

馬氏が表舞台から退いたきっかけは、今ではよく知られるようになった20年の講演だ。馬氏が中国の金融機関を「質屋」と公然と批判すると、それから程なくし、アリババ傘下のフィンテック企業アント・グループの新規株式公開(IPO)計画に当局から待ったがかかった。

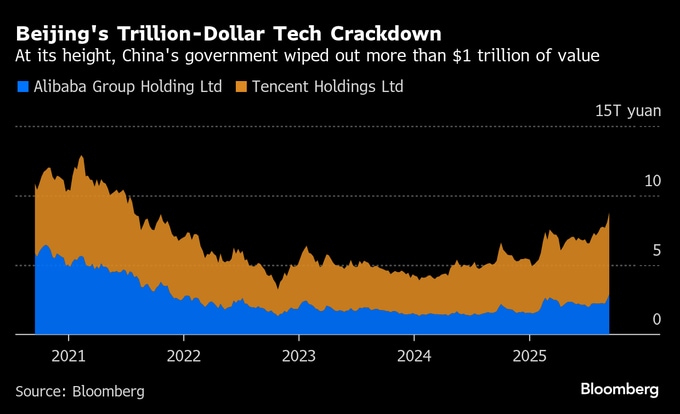

政府はその後、富裕層を統制下に置くべく大規模な規制キャンペーンを開始。配車サービスの滴滴グローバルから教育関連に至る大手各社が締め付けられ、現代中国で最大規模の資産価値喪失が生じた。

アリババの時価総額は7000億ドル(約103兆円)近く失われた。これは、現在のテンセント・ホールディングス(騰訊)の企業価値に匹敵する規模だ。こうした受難を象徴する存在となった馬氏は中国本土を離れ、東京や香港で多くの時間を過ごし、社内の士気は低下した。

馬氏が公の場で20年以来となるスピーチを行うため、昨年12月にアントに戻った際には、涙を流す社員もいたという。

今年4月にアリババのクラウド部門本部を訪れた馬氏は、同氏の不在中に会社が直面した困難をつづった古参社員の感情的なメッセージが壁一面に貼られているのを目にした。

階段にマットを敷いて腰掛ける社員に囲まれ、東京や香港の社員も中継で耳を傾ける中、馬氏は持ち前の雄弁さを披露したという。事情を知る出席者が匿名を条件に述べた。

ブルームバーグ・ニュースが確認した発言記録によれば、馬氏は「テクノロジーとは星や大海を征服するためだけのものではない。われわれ一人一人の心にある火花を守ることだ」と語りかけた。

そして、同社のクラウド基盤や自社開発の「T-Head」半導体、日々報告を受けているとするAIモデル「通義千問(Qwen)」が果たす重要な役割を強調した。イベント後、出席者の一部は、まるで創業初日のスタートアップ文化を目撃したかのように、奮い立ち、鼓舞されたと打ち明けた。

「現場復帰」

馬氏は1999年、8万ドルを80人の投資家から集め、オンライン市場を立ち上げた。2014年には当時史上最大の250億ドル規模のIPOをニューヨークで実施し、時価総額は8000億ドルを突破した。しかし、中国当局との対立や新型コロナウイルス禍で株価は急落した。

アリババは呉氏の主導で汎用AI(AGI)の開発を最優先に掲げ、今年2月に今後3年で3800億元余りをAIとクラウドインフラに投資すると表明した。

8月にはクラウド収入が予想を上回る増加になったと報告し、株価も年初来で88%上昇した。ただし、時価総額は3800億ドルとピーク時の半分以下にとどまっている。

アリババにかつての輝きを取り戻したい馬氏は、呉、蔡両氏に加え、蒋凡氏にも期待している。蒋氏は、今やシンガポールからイスタンブールにまで広がる新たな体制となったEC事業の運営を担っている。

ユニオンバンケールプリヴェ(UBP)のマネジングディレクター、ベイサーン・リン氏はアリババについて、「テクノロジーと本業に集中し、規律ある投資を進めており、収穫期に入ろうとしている」と指摘した。

馬氏の復帰は社内に自信をもたらす一方、指揮系統を複雑にしている。正式な肩書はない馬氏を最終決定者と見なす社員もいるという。正式復帰が見込まれていない馬氏だが最近、社内で常に社員証を着けて歩いている。従業員が「現場復帰」の象徴と受け止め得る行動だ。

馬氏は19年、当時の張勇(ダニエル・チャン)CEOにアリババを託し、会長職を退いた際、「引退は私がアリババを去ることを意味しない。アリババが呼べば、いつでも戻る」と国営メディアに語っていた。

原題:Jack Ma Returns With a Vengeance to ‘Make Alibaba Great Again’(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.