法定相続と備えの重要性

子どもや両親がいない場合、配偶者だけでなく、亡くなった人の兄弟姉妹も法定相続人になります。

その場合、兄弟姉妹には4分の1の法定相続分があり、兄弟姉妹が複数の場合は人数で按分します。さらに、兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、代襲相続として、その亡くなった兄弟姉妹の子どもである甥や姪も法定相続人になります。

遺言がない場合、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないので、認知症になった相続人を除外することはできません。

今回の事例のように相続人の中に認知症の方がいれば、成年後見人をつけない限り遺産分割協議ができないことになります。認知症の相続人に成年後見人がついていなければ、遺産分割協議の前に、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう手続きを行う必要があります。

また、相続税の優遇措置である配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、原則として相続が発生してから10か月以内の申告期限までに遺産分割協議を完了させておく必要があります。

今回の事例では、達郎さんが美香さんに全財産を相続させるという遺言書を残していた場合には、相続人全員や成年後見人を交えて遺産分割協議をする必要がなく、また妹や甥姪には遺留分がないため、遺言書の内容通りに遺産相続が行うことができました。

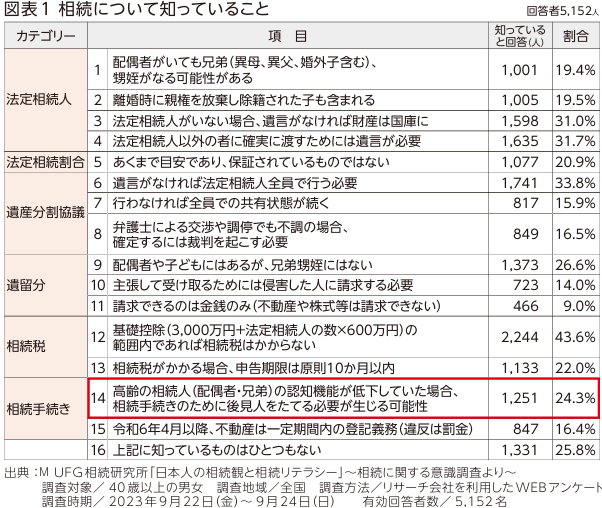

なお、MUFG相続研究所が2023年9月に実施したアンケート調査によると、相続手続きにおいて、高齢の相続人(配偶者・兄弟)の認知機能が低下していた場合、相続手続きのために後見人をたてる必要が生じる可能性がある点について、知っていた方は全体の24.3%という結果でした。

相続に関する知識は、その方の財産状況や家族状況などによって、知っておくべき知識の内容や程度、またその優先順位なども変わっていきます。

達郎さんは相続人や相続税の規定について一定程度理解されていましたが、結果的に達郎さんが望む形での財産の承継は実現できませんでした。

その意味では、財産状況や家族状況などに応じた相続への備えとして、将来どういったリスクが考えられるのかを正確に把握し、適切な相続対策の実現を図っていくためには専門家と相談しながら検討されることをお勧めします。

情報提供、記事執筆:MUFG相続研究所 フェロー 玉置 千裕