2|単身世帯の住生活~若年は賃貸9割超、年代とともに持ち家率が上昇

次に、勤労者世帯で消費支出に占める割合が「食料」に次いで高い「住居」について確認する。

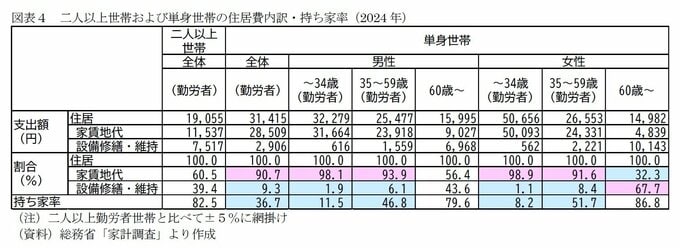

単身世帯では若い世代ほど「住居」費の比重が高く、男性では若年21.4%、壮年13.1%、高齢10.3%、女性では若年24.1%、壮年14.5%、高齢9.3%となっている。

「住居」の内訳を見ると、特に若年単身男女では賃貸住宅での暮らしが圧倒的に多い。

「家賃・地代」の割合は、二人以上世帯の60.5%に対し、単身世帯では若年男女では9割超(男性98.1%、女性98.9%)、壮年男性でも93.9%に上る。

持ち家率を比較すると、二人以上世帯の82.5%に対し、若年単身男女は約1割(男性11.5%、女性8.2%)、壮年男女でも約半数(男性46.8%、女性51.7%)にとどまる。

一方、高齢単身世帯では持ち家率は8割前後に上り、特に高齢女性では86.8%と高い。

住居費の内訳も変化し、高齢単身世帯では「家賃・地代」の割合が低下する代わりに「設備修繕・維持」の割合が男性43.6%、女性67.7%へと高まる。

なお、二人以上勤労者世帯全体の持ち家率は、年齢とともに上昇する傾向がある。

世帯主の年齢が29歳未満39.9%、30歳代70.2%、40歳代83.6%、50歳代85.3%、60歳代91.1%、70歳以上87.7%となっており、単身世帯と比較して同年代でも大幅に高い水準にある。

若年・壮年単身世帯で持ち家率が低い背景には、住宅購入が結婚や家族形成のタイミングで検討されやすいこと、一人では住宅ローンの負担が重くなりやすいこと、さらには将来の転居や介護への備えとして流動性を重視することなどがあげられる。

特に若年・壮年層では、キャリア形成や転職に伴う地域移動の可能性も高く、賃貸住宅の柔軟性が選好されていると考えられる。

なお、5年前と比べても大きな構造変化は見られないが、若年単身女性では他層と比べて「家賃・地代」の増加が目立つ(2019年33,112円、2024年50,656円で対2019年実質増減率50.4%)。

この背景には、若年単身女性では可処分所得が増加傾向にあることがあげられるが、2023年の「家賃・地代」は34,918円であったことを鑑みると、2024年の値は一時的に上振れている可能性もあり、2025年以降もあわせて分析する必要がある。