単身世帯の消費

1|食生活~外食・調理食品志向が高いが、物価高で中食・内食志向が進む

消費支出に占める割合が最も高いのは「食料」で、おおむね2~3割を占める。ただし、単身勤労者世帯の若年女性では「食料」(19.2%)を上回って「住居」(24.1%)が最大である点は特徴的である。

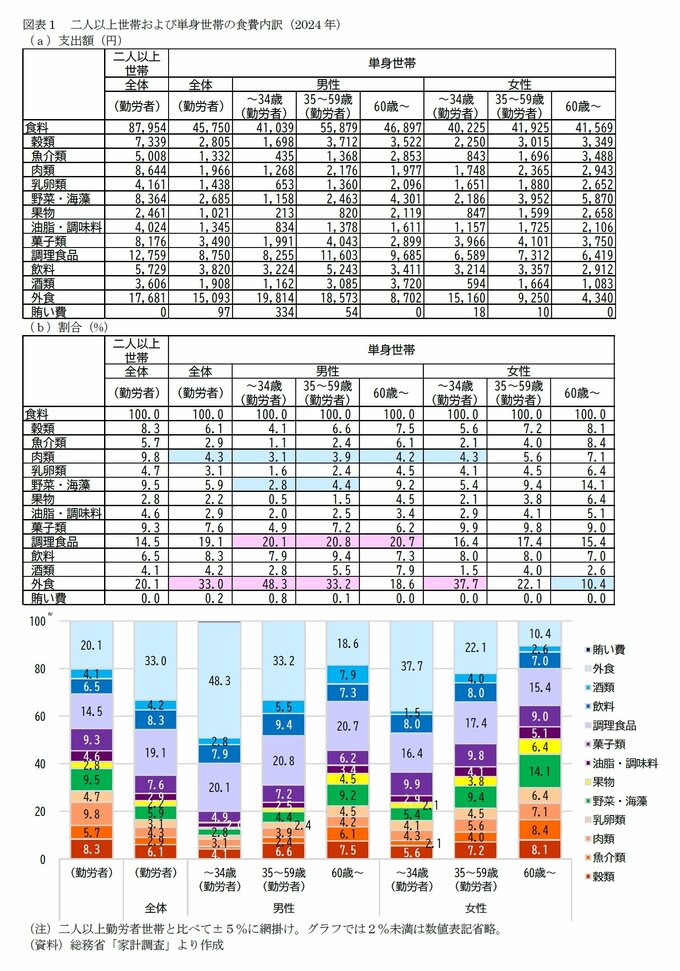

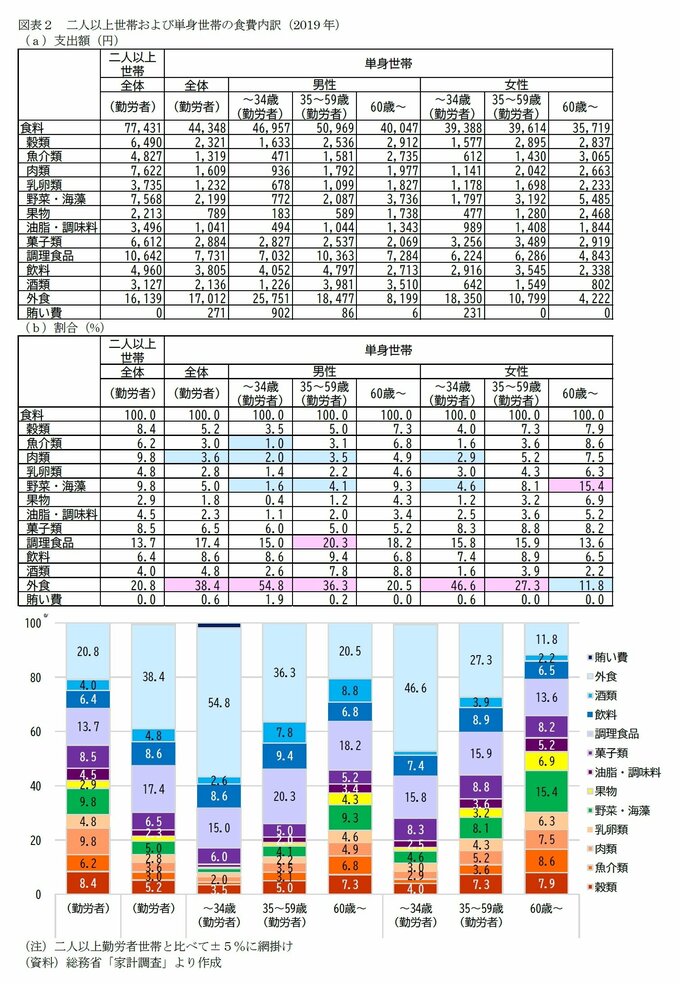

単身世帯の食費で最も特徴的なのは「外食」志向の高さで、二人以上世帯の20.1%に対し、単身世帯では若年男性48.3%、若年女性37.7%、壮年男性33.2%と大幅に上回っている。

さらに、「外食」と「調理食品」を合わせると、若年男性68.4%、壮年男性54.0%、若年女性54.1%といずれも過半を占める。

一方、単身世帯では男性や若年女性を中心に「肉類」や「野菜・海藻」「穀類」「乳卵類」といった基本食材への支出割合が低い傾向がある。

特に「肉類」は二人以上世帯の9.8%に対し、若年男性は3.1%、壮年男性は3.9%、高齢男性は4.2%、若年女性は4.3%といずれも半数以下にとどまる。

「野菜・海藻」でも若年男女と壮年男性では同様の傾向が見られ、これらの世帯では食材を購入して調理するよりも、出来上がった食事を購入する傾向が強いことを示している。

ただし、同じ単身世帯といっても年齢による違いも大きい。高齢男女では「果物」や「魚介類」、高齢女性で「野菜・海藻」は、むしろ二人以上勤労者世帯よりやや多い。

一方、「外食」は高齢男性18.6%、高齢女性10.4%と若年・壮年単身世帯を大幅に下回り、二人以上勤労者世帯をも下回る。

この背景には、健康志向の高さや時間的余裕、年金生活による家計管理の必要性などから、高齢期では自炊中心の食生活に移行していることを示唆している。

性別でも違いがあり、同年代で比較すると男性の方が「外食」志向が高く、女性の方が基本食材への支出割合がやや高い。

これは、従来の料理に対する性別役割意識の影響も考えられるが、近年は料理をする男性の増加や女性の社会進出に伴う時短ニーズの高まりなど、変化の兆しも見られる。

こうした消費パターンの背景には、デリバリーサービスの普及、コンビニ食品の高品質化、冷凍食品の技術革新など、近年の消費環境の変化がある。

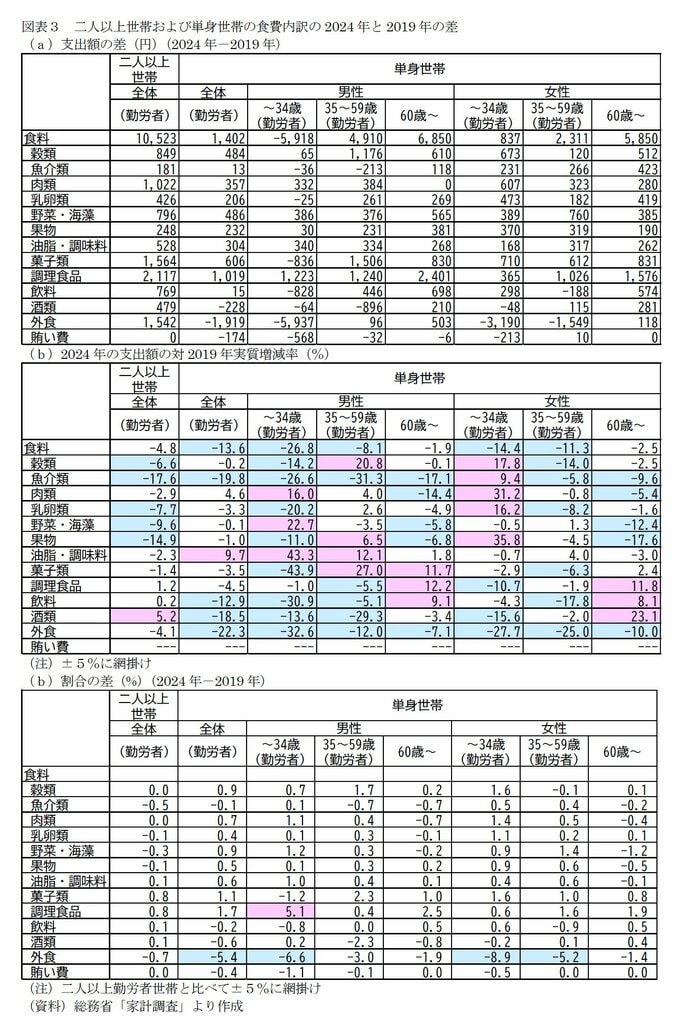

さらに、コロナ禍前の2019年と比べると、名目ベースでは、若年男性を除き、すべての層で食費が増加している。

これは消費者物価指数の上昇(「食料」は98.7→117.8)によるもので、物価を考慮した実質ベースで見ると、いずれの層も減少している。なお、単身世帯では若い世帯ほど減少幅が大きくなっている(若年男性▲26.8%、若年女性▲14.4%)。

内訳を見ると、若年単身世帯では「外食」の減少が目立つ。「外食」の実質増減率(対2019年)は、二人以上世帯では▲4.1%にとどまるが、若年単身男女では約3割(男性▲32.6%、女性▲27.7%)にのぼる。

また、壮年女性(▲25.0%)や壮年男性(▲12.0%)、高齢女性(▲10.0%)、高齢男性(▲7.1%)でも比較的大きく減少している。

つまり、物価高の影響を受けて全体的に外食を控える傾向が強まっており、とりわけ外食志向の高かった若年単身男女でその傾向が顕著にあらわれている。

なお、「外食」の減少に伴い、若年男性では「油脂・調味料」(+43.3%)や「野菜・海藻」(+22.7%)、「肉類」(16.0%)が、若年女性では「果物」(35.8%)や「肉類」(31.2%)、「穀類」(17.8%)など基本食材の支出が増加しており、自炊が増えている様子が読み取れる。

一方、「調理食品」は、物価上昇にもかかわらず、実質ベースで増加している層もある。特に高齢単身男女(男性+12.2%、女性+11.8%)では約1割増え、二人以上世帯でも僅かに増えている(+1.2%)。

外食の減少を補う形で、弁当や総菜といった調理食品への需要が高まったことを示している。

なお、食費に占める割合の変化で見ても、若年男女を中心に「外食」比率が低下し、「肉類」「野菜・海藻」比率が微増していることから、自炊傾向がやや強まっている様子が読み取れる。また、「調理食品」は、いずれの層でも僅かに上昇している。

以上より、この5年間で、単身世帯の食生活は、外食志向の高さを維持しつつも、中食や内食(自炊)の比重がやや高まる方向にシフトしている。

こうした動きの一部はコロナ禍による行動変容に起因する可能性もあるが(在宅時間の増加など)、むしろ物価上昇の方が大きな要因であろう。

実際、「食料」の物価はこの間に約2割上昇しており、家計への負担感が外食抑制につながっていると考えられる。

さらに、2024年の勤労者世帯の可処分所得は2019年比で若年女性を除き、実質的に減少しており、所得の伸び悩みも外食抑制や中食・内食へのシフトを後押ししている。