「暗号資産の一般化」がもたらす生活の変化

テクノロジー研究者としてこの16年の歴史を振り返ると、暗号資産の進化は、インターネットが大学の研究室から私たちの生活へと広がっていった過程と非常によく似ている。

専門家だけが理解できた複雑な技術は、今や誰もが日常的に使えるサービスへと姿を変えようとしている。ここまで見てきた米国の動きは、この変化を段階的に推進するものである。

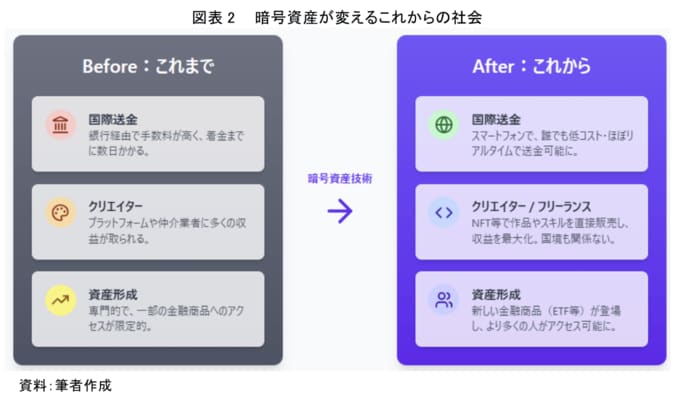

この変化が私たちの生活に具体的にどう関わってくるのか考察してみよう。

次世代の子どもたちが資産形成を始める際、その選択肢の一つとして、日本ではまだ承認されていないものの、ビットコインETF(Exchange Traded Fund:上場投資信託)が当たり前に存在するかもしれない。

あるいは、海外に送金する際、銀行の高い手数料と数日間の待ち時間の代わりに、スマートフォンアプリで円ステーブルコインを瞬時に、ほぼゼロのコストで送るのが当たり前になる未来がある。国内でも、送金や地域通貨での実証実験はすでに始まっている。

地方のクリエイターが、東京の画廊や音楽レーベルを介さずとも、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)という形で自分の作品の権利を直接管理し、世界中のファンに届けて正当な収益を得る。

フリーランスのエンジニアが、国境を越えてプロジェクトに参加し、報酬を世界のどこでも価値が安定した暗号資産で受け取る。これらはもはやSFではなく、米国では現実のものとなりつつある生活の選択肢である。

一方で、暗号資産には課題もある。価格の変動が激しく投資リスクが高いこと、技術的な複雑さゆえに詐欺や不正利用のリスクがあること、環境負荷の問題、そして既存の金融システムとの調整が必要なことなどが挙げられる。

これらの課題に対する適切な対策と規制が整って初めて、暗号資産の恩恵を安全に享受できるようになる。

重要なのは、これらの未来は「待っていれば自動的に訪れる」ものではないという点である。

暗号資産という新しいテクノロジーの恩恵を、一部の富裕層や専門家だけでなく、私たち一人ひとりが享受できるかどうかは、社会全体の制度設計にかかっている。

誰もが安心して使える明確なルール、適切な税制の整備、そして国民の理解と支持が不可欠である。これらが揃って初めて、テクノロジーは真に私たちの生活を豊かにする。

米国における暗号資産政策の展開は、デジタル金融の未来を考える上で重要な事例となっている。

この変化が世界の金融システムにどのような影響を与えるかを注視していく必要がある。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー 柏村 祐)

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。