即答するAIから思考を深めるAIへの転換の必要性

夏休みに宿題に追われた記憶はないだろうか?

多くの人が経験したであろうこの光景が、AI時代の今、大きく変わろうとしている。かつては辞書や参考書を開き、時間をかけて考えていた学習プロセスが、生成AI技術の発展により瞬時に解答を得ることが可能な環境へと変化した。

この技術革新は生産性や作業効率の面で新たな可能性をもたらしている一方、「学び」の領域で課題をもたらしている。それは、学習者が十分に考える過程を経ることなく、すぐに答えを求めてしまうリスクである。

教育の場面において価値あるAI活用とは、答えを得ることではなく、考える力そのものを鍛えることにあると考える。そのため、学習者において「AIに聞けば回答をしてくれる」という短絡的な思考が定着してしまうことは望ましくない。

ここで注目したいのが、AIの「学びモード」という機能である。学びモードとは、ChatGPTなどの対話型AIが提供する学習支援に特化した対話機能のことで、単純に答えを提示するのではなく、段階的な質問やヒントを通じて、学習者の思考過程を支援する仕組みである。

AIとの関係性を「質問→回答」という一方向的に回答を得るものから、「学習者とAIの双方向の対話→学習者における思考の深まり→学習者の理解の獲得」という協働関係へと転換することで、思考の機会が増え、学習の質の向上が期待される。

AIを単なる「回答提供ツール」として使用するのではなく、学習者の思考を深める「学習支援ツール」として活用することで、AIが「学び」の領域にもたらすと危惧される課題を回避し、より思考と理解を深めるものとして効果的に活用できると考えられる。

実証実験:学びモードによる思考過程の可視化

実際にAIの学びモードを用いて行った実証実験の結果を紹介する。対象は中学生を想定し、夏休みの宿題として出題されることの多い数学の基礎問題から応用問題、そして読書感想文まで、幅広い課題でAIとの対話を行い、その思考過程プロセスを記録した。

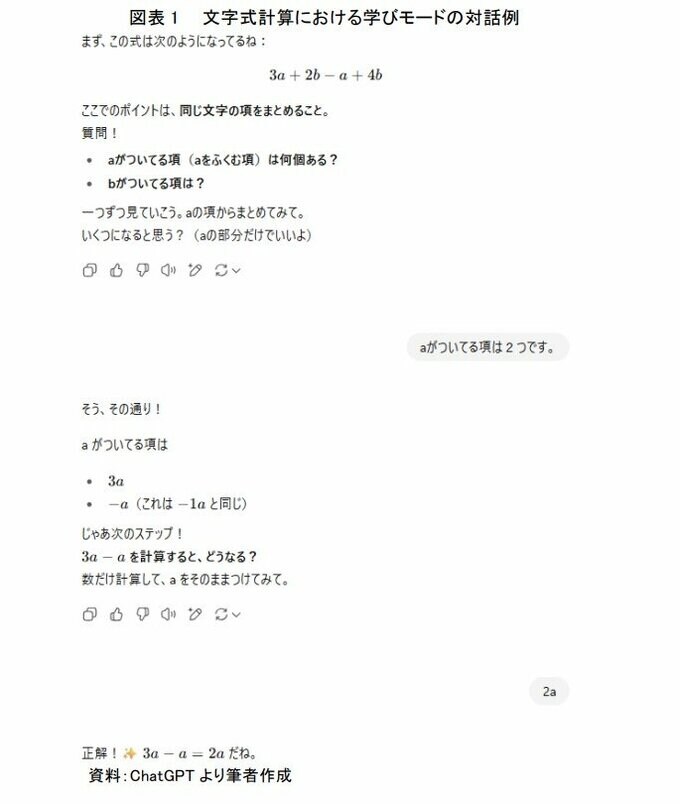

1)複数文字を含む文字式計算での思考の深化

第一の事例として、数学の計算問題「3a+2b-a+4b」をAIに提示した。通常の回答提供ツールとしてのAI利用では「答えは2a+6b」という結果のみが提示されるが、学びモードでは異なるアプローチが展開された。

AIは「ここでのポイントは、同じ文字の項をまとめること」と、まずプロセスの方針を明示した。続いてAIは「aがついてる項は何個ある?」「bがついてる項は?」と具体的な質問を投げかけ、学習者の理解を段階的に確認していく。

筆者が「aがついてる項は2つです」と答えると、AIは「3a」と「-a(これは-1aと同じ)」を具体的に示し、「3a-aを計算すると、どうなる?」とさらに詳細な思考を促した。筆者が「2a」と回答すると、AIは「正解!」と即座に承認し、同様の手順でb項の計算「2b + 4b = 6b」へと導いていく。

この一連の対話により、利用者は単に答えを知るだけでなく、複数の文字が混在する式において「同類項をまとめる」という思考過程を段階的に体験し、最終的に「2a+6b」という整理された形に至る論理的手順を理解することができることになる。

2)速度と時間の応用問題における概念的理解

続いて、速度・時間・距離の関係を扱った応用問題では、学びモードの段階的な指導法がより顕著にみられた。

利用者が「A君は1分間に70m、B君は1分間に60mの速さで、300mの距離を置いて向かい合って出発したら何分で出会いますか?」という問題を提示すると、AIは単純に速度・時間・距離計算の公式を提示するのではなく、まずは状況の整理と理解について返答した。

具体的には、AIが「A君は分速70m、B君は分速60mですね」と速度を確認し、「お互いに向かい合って歩くということは、1分で2人の距離は何m縮まるでしょうか?」と利用者に問いかけを行った。利用者が「130m」と答えると、「そのとおりです!よく理解しましたね」と肯定的なフィードバックが返ってくる。

続いて「2人の間は最初に300m離れています」「1分で130mずつ近づく」という事実を整理し、「300mを何分で進むでしょう?」という最終的な問いへと導かれた。

計算方法として「かかる時間(分)=距離(m)÷速さ(m/分)」という公式も示されたが、それは概念理解の後である点が重要である。単に公式にあてはめて機械的に計算させるのではなく、AIはその公式を使う理由を理解させるようなプロセスを提示したうえで利用者に活用するようなプロセスを踏んでいる。

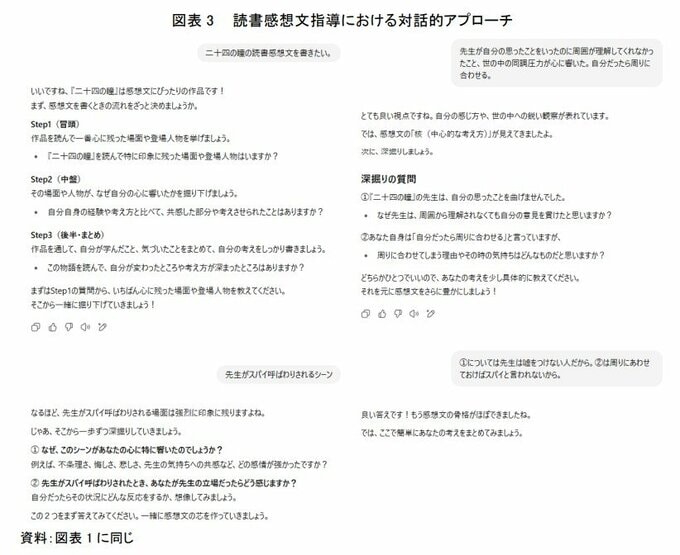

3)読書感想文における内省的思考の促進

さらに、中学生を対象とした「二十四の瞳」の読書感想文指導についても実施した。「二十四の瞳の読書感想文を書きたい」とAIに感想文作成の支援を求めると、AIは文章構成と内省的思考の両面から段階的なアウトプットにより指導を行った。

AIは、まず文章構成の基本として「Step1(冒頭)作品を読んで一番心に残った場面や登場人物を挙げましょう」「Step2(中盤)その場面や人物が、なぜ自分の心に響いたかを掘り下げましょう」「Step3(後半・まとめ)作品を通して、自分が学んだこと、気づいたことをまとめて、自分の考えをしっかり書きましょう」という3段階のステップを提示した。

筆者がStep1の回答として「先生がスパイ呼ばわりされるシーン」と答えると、AIは「なぜ、このシーンがあなたの心に特に響いたのでしょうか?」「先生がスパイ呼ばわりされたとき、あなたが先生の立場だったらどう感じますか?」と問いかけを行い、表面的な印象から内面的な感情へと思考を掘り下げるよう導いた。

さらに筆者の「世の中の同調圧力が心に響いた。自分だったら周りに合わせる」という回答に対し、AIは、「なぜ先生は、周囲から理解されなくても自分の意見を貫けたと思いますか?」「周りに合わせてしまう理由やその時の気持ちはどんなものだと思いますか?」と、登場人物と自分自身の価値観を対比させる質問を投げかけてきた。

この対話過程において、利用者は単に書籍の印象を述べるだけでなく、AIからの質問に答えるプロセスを通じて、①作品理解の深化(「先生は嘘をつけない人だから」)、②自己理解の深化(「周りにあわせておけばスパイと言われないから」)、③価値観の言語化などを経験する。同時に、感想文に必要な構成要素(印象→分析→自己との関連→考察)を実践的に学習することにもつながった。

このように学習支援型のAIは、文学作品の理解と文章作成能力の習得について、対話を通じて達成する支援を提供することができる。

AI活用による新しい学習スタイルの可能性

1)思考の可視化がもたらす学習革新

学びモードの本質は「思考の可視化」にある。従来、学習者の思考過程は内面的で捉えにくいものであったが、AIとの対話により、この過程が明確化される。

AIが提示する質問に答える過程で、学習者は自分がどのように問題を理解し、どのような手順で解決に至るかを客観的に捉えることができるようになる。

ここで重要なのは、自分がどう考えていたのか、何を理解できていて何を理解できていなかったのかが、AIとの対話によって整理されることである。

この自己の思考に対する気づき(メタ認知)の獲得が、学びモードが持つ大きな価値の一つであるといえる。

2)24時間365日の個別最適化された学習支援

AIの学びモードは24時間365日、学習者の疑問に対応し、思考を支援することが可能である。さらに、各学習者の理解度、学習ペース、思考パターンに応じて柔軟に対応を調整することができる。この個別最適化は、従来の一斉授業では実現困難であった「一人ひとりに応じた教育」を低コストで可能にする。

従来、個別指導は塾や家庭教師などの高額なサービスに限られ、家計状況による教育格差の一因となっていた。AIによる学習支援は、こうした経済的障壁を大幅に低減し、多忙な保護者が宿題指導に時間を割けない家庭においても質の高い学習環境を提供できる。

一方で、子どもがAIを単独で利用する際には、適切な使用ルールの策定と習得が不可欠である。

夏休みの宿題は、この新しい学習スタイルを実践する絶好の機会となる。宿題を単なる「処理すべき課題」から「思考力を鍛えるプロセス」へと捉えることで、学習者は論理的思考力、表現力、学習における自己調整能力、継続的な学習への動機形成といった能力を総合的に向上させることができると考えられる。

3)AI協働による学習者の自立へ

本レポートで紹介したAIの学びモードは、学習支援の新しいアプローチを提供する可能性がある。単に知識を効率的に伝達するのではなく、学習者の思考過程自体を育成し、自律的な学習能力の獲得を支援するこのアプローチは、従来の一方向的な教育とは異なる価値を持っている。

強調したいのは、AIとの関係性における意識改革の必要性である。「AIに聞けば答えが得られる」という受動的な姿勢から脱却し、「AIと対話することで思考を深める」という能動的な認識への転換が不可欠である。

最終的に目指すのは、学習者の自律である。学びモードを通じて鍛えられた思考力は、AIの支援なしでも発揮される自律的な能力となる。夏休みの宿題は、この新しい学習スタイルを実践する機会になる。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー 柏村祐)