日本の投資リスク

この対米投資ファンドのスキームは、果たして日本にメリットが大きいものなのだろうか。

それとも政治的な産物であり、経済合理性を欠いたものなのだろうか。

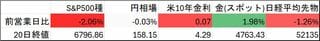

筆者がまず感じたのは、この5,500億ドルの資金調達が、巨大な円売り要因になるという点だ。

わかりやすく言えば、トランプ大統領は巨大な円キャリー・トレードを画策しているということだ。

過去も、この円キャリー・トレードが円安要因になってきたことは、金融関係者の間ではよく知られている事実だ。

スワップを使って、投資家が円を借りてドルを買うのと同じ取引ができる。

その取引で円安・ドル高が進む。マクロ的には、日本には輸入物価上昇の圧力を生む。

家計の困窮化を促すので、日銀はこれを予防するために利上げで応じなくてはいけない。

残された問題として、投資額80兆円の収益性が曖昧なことがある。

ラトニック商務長官は、投資内容の指示は自分たちが行うと通信社のインタビューで明言するが、それは必ずしも日米合意で日本が承知していることではないとみられる。

日本が不本意な投資内容を示されたとき、Noと言えるのかもわからない。

本当に、米国のオペレーションに従って、半導体など9分野への投資は、主体になる日本企業に利益をもたらすものになるのだろうか。

ここは経済合理性が必ずしも担保されていない。トランプ大統領が重要な9分野と挙げているのは、自分たちにとっての重要性であり、収益性の高さではない。

トランプ減税のメニューの中には、米国内で製造する企業の法人税は、21%から15%に適用税率を引き下げるという措置がある。

確かに、この措置を使えるのならば、対米投資の収益性はサポートされる。

しかし、それ以外に逆風の要因も多い。例えば、各国の対米投資が2026~2028年までに集中すると、労働力の奪い合いが起こり、人件費や諸コストが高騰するだろう。

トランプ関税によって米国ではインフレが加速しそうなことも、対米投資の収益性を損なう可能性がある。

トランプ大統領の国策投資は、その収益性について、投資リスクが結構大きいものだと割り引いて考えた方がよい。

ほかに、日米合意の履行について、米国側に不満があるときには、関税率を15%から25%に戻すとされる。

これは、ベッセント財務長官の発言で、赤沢大臣は必ずしも承知していないようだ。ファクトシートによる米国側の確認は、少し恐ろしい措置に感じられる。

これまでの非関税障壁に関しては、米国は恣意的な指摘をいくつも繰り返してきた経緯がある。

筆者は、米国側を信じることはできない。ここはまさしく日本が不平等条約を結ばされた印象が強い。

日本の野党も、日米合意の中には、両政府の間にズレがあって、合意内容を書面で細かく確認する作業をした方がよい、と述べているようだ。

赤沢大臣はそんなことをすればトランプ大統領が激怒するので、細かなチェックは現実的ではないと応じる。

確かに、筆者も、様々な点での日米間のズレはかなり気になる。

トランプ大統領を相手に正直すぎる対応は、いいように扱われる危険が大きいと思う。

トランプ大統領に白紙の委任状を渡すことは、国益として好ましいとは言いにくい。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生)