米国との関税率に関する合意は、5,500億ドルもの対米投資を約束する見返りに結ばれたものである。ここで一番気になるのは「利益の90%を米国、10%を日本」というトランプ大統領の発言だ。日本として、これはかなり屈辱的に思える。そこの真意について、具体的なスキームを考えながら探ってみたい。

投資スキームを考える

各種報道をみていると、まだ日米合意の全貌がわかっていないことがかなり多いと感じられる。

例えば、日本が約束した5,500億ドルの対米投資は、どうやって実行されるのか。

この5,500億ドルは破格の数字で、1ドル145.5円換算で80兆円とされる。

日本の設備投資額は、1年間で106兆円(2024年、名目GDP)であり、5,500億ドルはそれに匹敵するくらいの規模だ。

トランプ大統領の任期のあと3年半の間に、日本は対米投資を積み上げていき、80兆円にするという。

この投資内容の指示は、米国が行い、それに従って日本企業が投資をするらしい。その指示について、具体的な取り決めがあるようではない。

そもそも80兆円は超巨大である。日本が米国に実施している対米直接投資(年間34兆円<2023・24年実績>)の2.35倍に相当する。

これをあと3年半に実行する計画になると、資金調達も膨らむだろう。仮に、これをすべて財投機関債で調達するのならば、かなりの金利上昇圧力を生むことになる。

しかし、どうしても解せないのは、トランプ大統領が「利益の90%を米国、10%を日本」としきりに語っていることだ。

日本から利益を奪い取ったというニュアンスで、勝ち誇ったように述べている。

額面通りに受け取ると、日本は恥ずかしめを受けているように思える。

日本にとって本当に不平等な条約を結ばされているようにも感じられる。

石破首相が常々主張してきた「Win-Winの関係」とは違うと思ってしまう。

そこで、具体的な対米投資のスキームを検討してみたい。

対米投資は「ジャパン・インベストメント・アメリカ・イニシアティブ」と呼ばれ、半導体、医薬品、鉄鋼、造船、航空、エネルギー、自動車、重要鉱物、AI・量子の9分野への投資を実行する投資ファンド(基金)のかたちを採る。

ラトニック商務長官は、その原型を2025年1月に自分が思い付いたとインタビューで述べている。

おそらく、この基金は、出資金(エクイティ)=シードマネーを日米で投資して、さらに日本の国際協力銀行と民間銀行が共同で融資をするものなのだろう。

その出資金は、米国の出資が9割で、日本の出資が1割になる公算である。

この点は、7月25日の日本の内閣官房資料に記されている。

資料の説明では、この1対9の割合について「出資の際における日米の利益の配分の割合は、双方が負担する貢献やリスクの度合いを踏まえ、1:9とする」(内閣官房資料<7月25日>)とある。

その出資割合から按分される利益配分がトランプ大統領の言っている9対1になるのだろう。

80兆円の対米投資ファンドの出資金以外の融資部分に関しては、日本の金融機関が相応の利子収入を得られるので、それを加味すると、「利益の配分が9対1」という按分にはならない。

日本は、出資金からの配当+利子収入で考えると、もっと多くの利益分配が得られそうだ。

そう考えた場合には、必ずしも日本の出資金は不当な扱いを受けることにはならない。

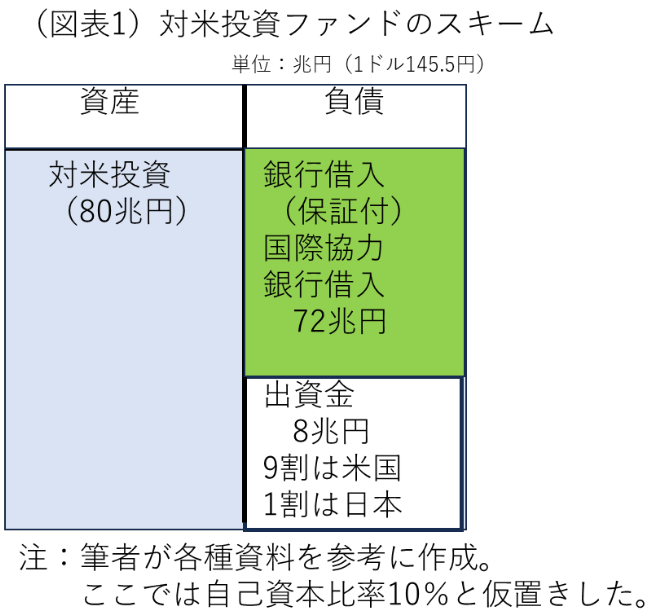

仮に、80兆円の規模の投資ファンドが、10%の自己資本比率でスタートしたとしよう(図表1)。

出資金は8兆円で、日本が0.8兆円、米国が7.2兆円の構成比で出資することになる。

赤沢大臣は、帰国後の発言で「出資は1~2%」と述べている。

筆者が仮置きした数字でも、出資金の割合(投資ファンドの規模に対する比率)は1%になる(=0.8兆円÷80兆円)。