過緊張になりやすい5つの性格タイプと対処法

奥田医師は、過緊張になりやすい人には特徴的な性格パターンが存在し、これらのタイプを理解することで、自分の傾向を把握し、適切な対処法を見つけることができるとしています。

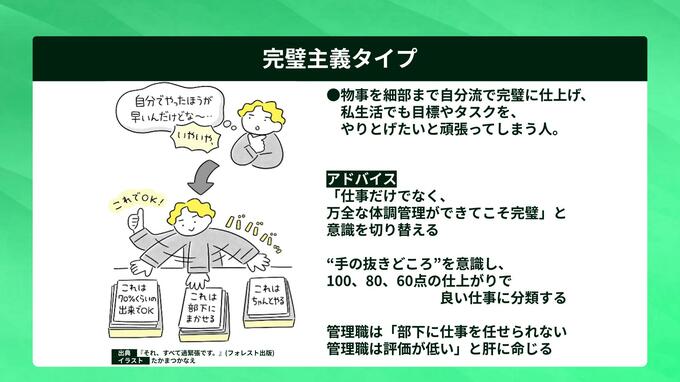

①完璧主義タイプ

特徴

何事も100%の完成度を求め、手を抜くことができない人。

仕事ができる人に多く見られ、部下に任せるよりも自分でやった方が早いと考え、多くの業務を抱え込んでしまいます。

対処法

「完璧主義の方は自身が完璧主義すぎるということを自覚し、ちゃんと休んで体調を整えてこそ完璧だと考えを改めていただき、自分の休む時間をタスクとして入れていただく」と奥田医師はアドバイスします。

タスクを100%完成させるべきもの、80%で十分なもの、60%で良いものに分類し、優先順位をつけることも重要だと指摘します。

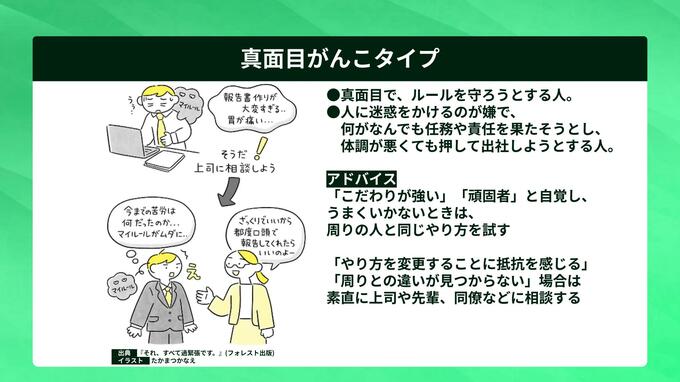

②真面目がんこタイプ

特徴

ルールや責務に対して実直で、与えられた任務を確実に果たそうとする人。

こだわりが強く融通が利かない面があり、従来のやり方に固執する傾向があります。

対処法

奥田医師は周囲とのコミュニケーションを積極的に取り、従来のやり方以外の方法を柔軟性に受け入れることの大切さ、体調が悪い時は責務やルールよりも体調を優先し、SOSを出すことの重要さを指摘します。

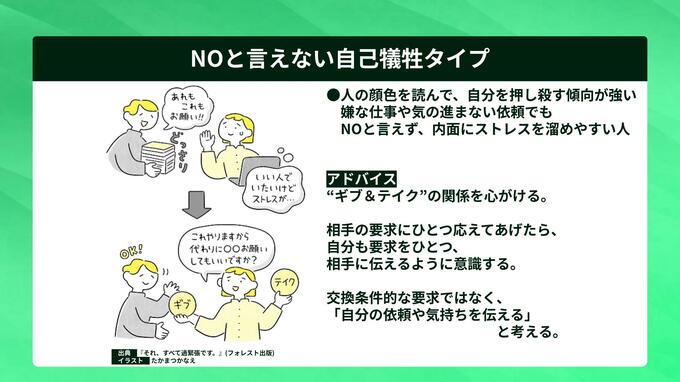

③NOと言えない自己犠牲タイプ

特徴

周囲の空気を読み、他人の意見を自分の意見よりも優先する傾向がある人。

日本人の"良い人"や"優しい人"に多く見られるパターンで、自分を抑えて他人を立てることが習慣化しています。

対処法

「時々"良い人"でなくても良いと自分を許し、Win-Winの関係を築くことを意識する必要があります。相手の要求を一つ聞いたら、自分の意見や都合も一つ伝えるという条件交渉の感覚を身につけることが重要です」と奥田医師は提案します。

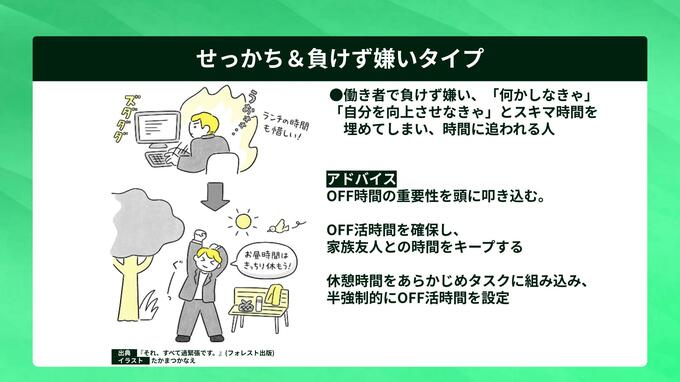

④せっかち&負けず嫌いタイプ

特徴

向上心が強く、常に自分を高めたいという意欲に溢れている人。

"スキマ時間"にも勉強や自己研鑽を詰め込み、休憩していることに罪悪感を感じる傾向があります。

対処法

「何もしない時間が人間にとって必要だと認識して、リラックスし自分の緊張を緩めてエネルギーチャージする時間を自分にプレゼントしてあげていただきたい」と奥田医師は言います。

またカレンダーがギチギチに詰まっている時は、意識的に休みの時間を組み込み、ぼーっとする時間を確保することが大切だと指摘します。

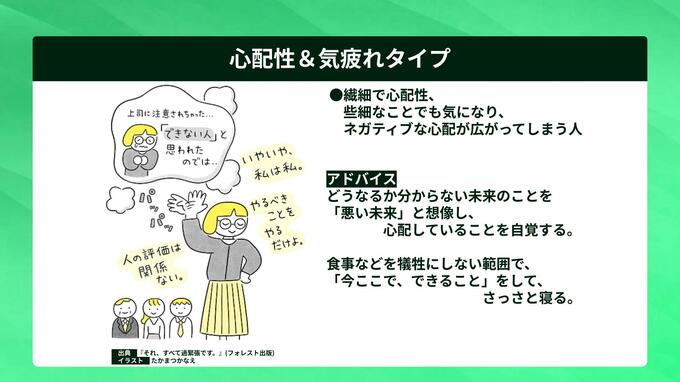

⑤心配性&気疲れタイプ

特徴

不安になりやすく、ネガティブ思考が強い特徴がある人。

先々のことを心配し、悪い方向への想像が膨らみやすい特徴があります。一日の出来事を振り返って反省会を開き、自分の発言や行動が他人にどう受け取られたかを過度に気にしてしまいます。

対処法

奥田医師によると、自分のネガティブ思考を自覚し、意識的に楽観的な方向に考えを向ける練習が必要です。

「心配事を自分がコントロールできることと、できないことに分け、コントロールできないことは手放し、できることに集中することが重要です」

日常生活での過緊張予防法

過緊張を完全に防ぐことは困難ですが、奥田医師は日常生活の中で自律神経の「ON活」と「OFF活」によってメリハリをつけることで、症状の発生を抑制することができると言います。

朝の「ON活」

①目が覚めたら部屋を明るくする

②寝室から出て洗顔と肌ケアを行う

③簡単な体操を行い血行を促進する

④朝食をしっかり摂る

⑤通勤時間を積極的なウォーキングの時間として活用する

昼から夕方の「ON活」

①ランチは腹7~8分目に抑え、眠けの防止と午後のパフォーマンスを維持する

②昼寝をする場合は10分程度の"パワーナップ"に留め、深い眠りに入らないよう注意する

③カフェインは午後5時以降は避け、夜の睡眠に影響を与えないよう配慮する

④気になることや心配事は、その日のうちに適切な人と共有し、解決できることは解決しておく

夕方からの「OFF活」

①夕方以降は「OFF活」として、副交感神経を優位にする活動に切り替える

②運動は午後7時頃までにし、それ以降は激しい運動を避ける

③夕食は最も重要な切り替えポイントであり、仕事の書類や仕事関連の動画を見ながらの食事は避け、ゆったりと楽しみながら摂る

休日の過ごし方

奥田医師は休日1日目の午前中は予定を入れず、ゆったりと過ごせる時間を確保することが大切だと言います。

「休日の朝から予定が入っていると、それがたとえプライベートの楽しい予定であっても皆さん緊張が高まってしまいます。だから前日、あすの午前中は何もしないでゆったりできるぞと思えるだけで、前日の睡眠はより深くできると思います」

専門医受診の目安

奥田医師によると、過緊張の症状が1週間以上続き、改善の兆候が見られない場合は専門医への受診を検討すべきだとしています。

特に睡眠障害が連続して1週間以上続き、日常生活や仕事のパフォーマンスに明らかな支障が出ている場合は、産業医やメンタルクリニックへの相談が必要だと指摘します。

また、めまいやふらつき、集中力の著しい低下、胃腸症状などが現れた場合は、それぞれの専門科での診察も検討すべきだと言います。

現代社会において過緊張は決して珍しい症状ではなく、多くのビジネスパーソンが経験する可能性があります。

奥田医師によると重要なのは、早期に症状を認識し、適切な対処法を実践することです。

自分の性格タイプを正しく理解し、心の充電池の状態を定期的にチェックしながら、「3つのR」を適切な順序で実践することで、過緊張状態から回復し、健康的な生活を維持することができるということです。

※この記事は7月19日にTBS CROSS DIG with Bloombergで配信した「Human Insight」の内容を抜粋したものです。