帰宅後もリラックスできない、仕事のことが頭から離れない、休んでも疲労が残る。

これらは単なる疲れではなく「過緊張」と呼ばれる状態かもしれません。

精神科医で産業医として多くの企業を担当する奥田弘美医師に、過緊張の症状と対処法について伺いました。

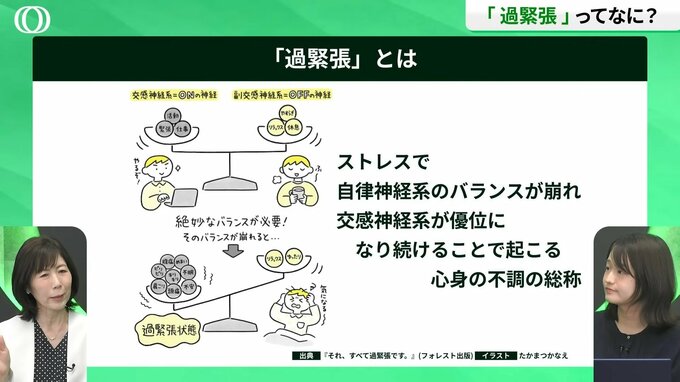

過緊張とは何か?

『過緊張』とは、本来であれば夜になると副交感神経が優位になってリラックスモードに入るべき時間帯に、交感神経の緊張が続いてしまう状態を指します。

日中の仕事の心配や興奮が夜まで続いてしまい、睡眠の質を著しく低下させるなどの悪影響をもたらします。

過緊張は病気ではないものの、自律神経のバランスが崩れかけているサインとして捉える必要があると奥田医師はいいます。

「過緊張は働いてる人なら、重要なプロジェクトを任せられてプレッシャーを感じたり、嫌なことがあったりするとなりやすいのですが、病気というわけではありません。自律神経のバランスが崩れかけているサインなんです。ただこの状態が長引くと『自律神経失調症』や『不眠症』などの病気になってしまう可能性があります」

過緊張状態の主な症状

過緊張状態にある人の典型的な訴えとして、奥田医師は次のような症状をあげます。

・帰宅後も仕事や人間関係のことが頭の中をぐるぐると回り続ける

・家にいても仕事のことが気になり、家族との時間や一人の時間が楽しめない

・頭が冴えて眠れない

・休日を挟んでも疲労が完全に回復しない

・睡眠が浅くなり、夜中に何度も目が覚める

・朝起きた時点で既に疲れている

・筋肉の緊張による肩こりや首こり、それに伴う頭痛

・めまいやふらつき

・集中力の著しい低下

・気晴らし目的の甘いものやアルコール、コーヒーの摂取が増えた

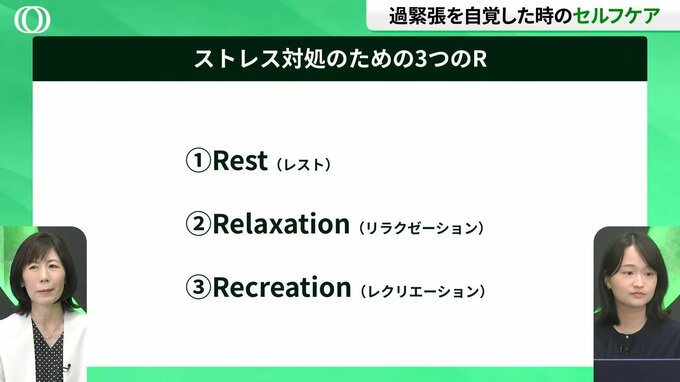

対処法として「3つのR」が効果的

奥田医師は過緊張状態を改善するためには、「3つのR」と呼ばれるアプローチが効果的だといいます。

①レスト(Rest: 休息)

②リラクゼーション(Relaxation: くつろぎ)

③レクリエーション(Recreation: 娯楽)

それぞれの頭文字を取ったもので、この順番を守ることが重要だと言います。

①レスト(Rest: 休息)

まず最初に必要なのはレストです。

奥田医師によると過緊張状態では、体が相当疲労しているため、何よりも睡眠と栄養の確保が最優先になります。

「緊張して過活動気味になっている時に過緊張は起こるので、まず自分でその緊張を緩めるっていうイメージを持っていただいく、緩めるためにはやはり睡眠が一番大事なんです」

ソファで横になるような「休む」時間を確保し、体のベースとなる部分を整える必要があると奥田医師はいいます。

またこの段階では、人と会うことや外出することも控えめにし、純粋な休息に専念することが重要だと指摘します。

②リラクゼーション(Relaxation: くつろぎ)

次の段階がリラクゼーションで、これは家でゆったりとしながらできる活動を指します。

音楽を聴く、軽いヨガやストレッチを行う、近場のカフェでくつろぐ、マッサージを受けるなど、エネルギーをそれほど消費しない気晴らしを奥田医師は推奨します。

③レクリエーション(Recreation: 娯楽)

最後のレクリエーションは、最もエネルギーを使う気晴らしの方法で、旅行、フェスやスポーツ観戦、山登りなど、一日または半日をかけて行う活動が含まれます。

ただ、これらの活動は楽しいものの、相当なエネルギーを消費するため、体力が十分に回復してから行うべきだということです。

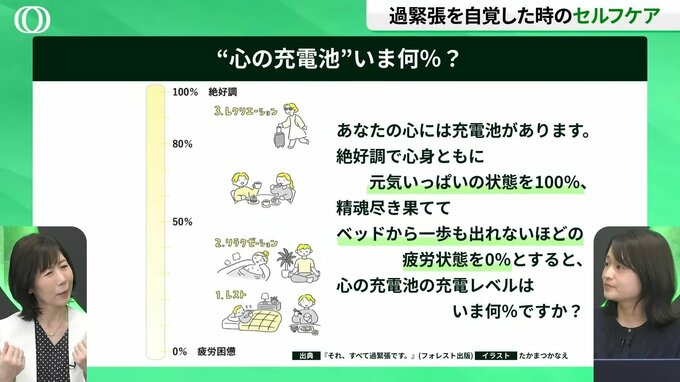

“心の充電池”の残量はいま何%?

自分の心を充電池に例え、その残量をもとに過緊張への対処を行うことが重要だとしています。

心の充電池の自己評価が50%以下の場合は、まずレストとリラクゼーションに専念し、60%程度まで回復してからレクリエーション活動を行うことを推奨します。

「心の充電池の残量が少ない状態でレクリエーション活動を行うと、その時は楽しくても帰宅後に疲労が蓄積し、症状が一気に悪化する可能性があります」