サステナブル行動を支える自己効力感

社会変革に対する自己効力感は、なぜサステナブル行動の要因になるのだろうか。

自己効力感の提唱者であるバンデューラによれば、自己効力感は「結果予期」と「効力予期」の2つの要素から構成される。

結果予期とは、自らの行動によって望ましい結果が得られると予測することである。効力予期は、自分がその行動を実行できるとの確信を指す。前者が結果に対する見通しであるのに対し、後者は自己の能力やスキルに対する評価である。

たとえば、「フードロス削減」というサステナブル行動を例にすると、結果予期により、「フードロスを減らすことが環境負荷を軽減する」と信じられる。

そして効力予期によって、「事前に買い物の計画を立て必要な量を購入する」「消費期限を確認し残さず使いきる」といった具体的な行動を、自信を持って遂行できる。こうした効力予期は、計画どおりに行動できない場合でも断念せずに継続する意欲にもつながる。

サステナブル行動の社会や環境への影響は可視化されづらい。自分の行動が環境負荷の軽減にどれだけ貢献したのか、あるいは誰かの役に立ったのか、直接的に実感できる場面は多くない。

そうした状況でも行動を継続するには、「社会や環境によい影響をもたらしている」と信じること、まさに結果予期が重要となる。さらに、社会課題を他人事とせず、「自分にもできることがある」と思う効力予期が実際の行動につながる。

このように、サステナブル行動と自己効力感は相性がよい。成果が即座に反映しにくい行動を継続するには、自らの行動の意義を信じ、それを実行できるという自信を持つことが不可欠である。

したがって、社会変革に対する自己効力感の高さは、サステナブル行動を支える根本的な心理的要因といえる。

社会変革に対する自己効力感を高めるには

では、社会変革に対する自己効力感は、どのように高めればよいのだろうか。

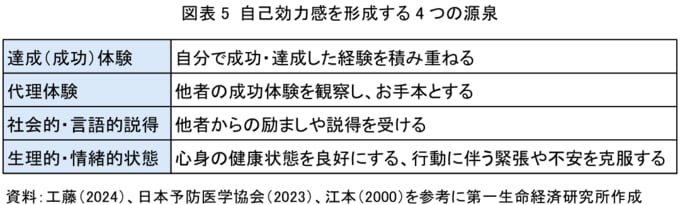

バンデューラは、自己効力感の形成には4つの源泉があるとしている。

なかでも、1つ目の達成(成功)体験の蓄積が特に重要とされている。

西野(2025)によると、校庭に設置する遊具の検討など、子どもが日常生活のルール決めに携わることで、「自分の行動が社会を変える力をもつ」ことを実感でき、国や社会の問題を自分のこととして考えることができる。

まさに成功体験の積み重ねであり、このような経験を子どもの頃から積むことにより、社会変革に対する自己効力感が養われると考える。

第1節で述べたとおり、日本では年齢が高まるほど自己効力感が低下する傾向にあり、社会人になってからも小さな成功体験を積み重ねる必要がある。

たとえば、現在多くの企業がサステナビリティレポート等を通じて、自社の社会課題解決に向けた取り組みや成果を発信している。主に外部を意識して発信されているが、従業員もまた主要なステークホルダーであり、社内への発信も同様に重視されるべきである。

従業員に対して、日々の業務がどのように社会や環境に貢献しているのか、たとえ小さなことであっても具体的に伝えることは、従業員自身の成功体験となるだけでなく、図表で示した社会的・言語的説得にもなり、自己効力感の向上につながる。

さらに、バンデューラは「集団的効力感」という概念も提唱している。

自己効力感が「自分ならできる」という信念である一方、集団的効力感は「自分たちならできる」という集団全体で共有されるものである。個人の自己効力感が十分でなくても、組織としての効力感が高まれば、各メンバーが社会課題解決に向けて積極的に行動できると考えられる。

このように、社会変革に対する自己効力感を高めるためには、まず企業が従業員に向けて日々の貢献を可視化することが一案である。

一方、個人としては、自分の行動によって起きた変化を些細なことでも意識することが肝要だ。自分の行動で社会は変わらないと思っていても、実は小さな変化は起きているかもしれない。そうした体験を積み重ねることで、自己効力感は高まっていく。

個人で社会を変える自信はなくても、所属する集団として取り組むことで、社会変革に寄与することもできる。

社会課題解決に向けては、「自分が動くことで社会を変えることができると思う人」を全年代で増やすことが不可欠である。

Say-Do Gapを乗り越えるには、経済的な負担の軽減やアクセスの改善など、サステナブル行動を取りやすい環境整備が必要になるが、それだけでなく、一人ひとりが持続可能な社会の創り手であると自覚し、その責任と可能性を認識することが求められる。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主任研究員 鄭美沙)