サステナブル行動を促す要因

サステナブル行動を促す要因は、自己効力感だけではない。

サステナブル行動をする人がどのような属性なのかより詳しく確認するため、回帰分析を行う。回帰分析とは、結果に影響を与える複数の要因と、その影響度を分析する方法である。

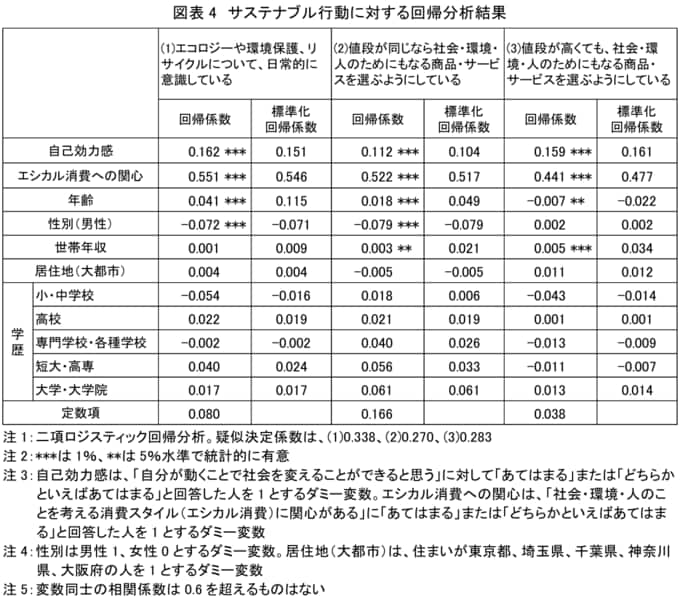

図表は、上述の3つのサステナブル行動それぞれを目的変数においた、回帰分析の結果である。目的変数は、それぞれ「あてはまる」または「どちらかといえばあてはまる」に回答した人を1とするダミー変数である。

また、「*」マークが付いている変数が統計的に有意、すなわち結果に影響を与えている属性となる。たとえば、一番左(1)の結果をみると、「自己効力感」の回帰係数は0.162***となっている。

これは、社会変革に対する自己効力感が高い人ほど、「エコロジーや環境保護、リサイクルについて、日常的に意識している」可能性が高いという結果になる。

一方、世帯年収は有意ではないため、今回の分析からは世帯年収の高さの影響はみられなかったといえる。

分析結果によると、(1)から(3)のすべてのサステナブル行動において、自己効力感が有意にプラスとなった。年齢や世帯年収など他の属性を考慮した上でも、社会変革に対する自己効力感がサステナブル行動の要因になっている。

その他の要因については、(1)(2)では年齢が高いほど、また男性より女性の方がこうした行動をする可能性が高かった。

一方、(2)(3)の「社会・環境・人のためにもなる商品・サービスを選ぶ」ことに対しては、世帯年収が有意にプラスとなり、年収の高さが行動に影響を与えていた。

さらに、(3)の「値段が高くても」というケースでは、(1)(2)と異なり、年齢が低いほど行動する可能性が高く、性別の影響はみられなかった。

このように、自己効力感はいずれのサステナブル行動にも影響する一方で、年齢や性別、世帯年収はサステナブル行動の種類によって影響が異なることが示された。

エシカル消費への関心と世帯年収

自己効力感と同じく、「エシカル消費への関心」も、いずれのサステナブル行動に対しても有意にプラスになった。これは「社会・環境・人のことを考える消費スタイル(エシカル消費)に関心がある」に「あてはまる」または「どちらかといえばあてはまる」と回答した人である。

一般的に、サステナブル行動は、意識や関心と実際の行動に乖離があるといわれている。サステナビリティや環境問題に関心があり、問題意識は持っていても、実際の消費行動や生活習慣に反映されない現象である。

これは「Say-Do Gap」と呼ばれ、その背景には、経済的コストやその行動へのアクセス、利便性などの問題がある。一般消費者だけでなく企業や組織にもみられ、社会的責任を掲げながらも、行動や成果に表れていない状況を示している。

Say-Do Gapは乗り越えるべき課題であるが、そもそも関心がなければ、行動には結びつきづらい。図表のとおり、「エシカル消費への関心」は、すべての行動に対して有意なだけでなく、標準化回帰係数の値も大きく、その影響度は高い。

つまり、Say-Do Gapがあるとしても、まずは「社会・環境・人のことを考える消費スタイル」に関心を持つことが、実際の行動の前提条件といえる。

次に、Say-Do Gapの背景にある経済的コストについて、実際に分析結果でも世帯年収が「社会・環境・人のためにもなる商品・サービスを選ぶ」ことに対してプラスの影響を与えていた。

値段が高い場合、一般的に年収が高く経済的余裕がある人ほど、購入のハードルが低いと考えられるが、値段が同じであっても年収が高い人の方が選ぶ可能性が高いという結果になった。

こうした商品・サービスは比較的割高になる傾向があるため、宮木(2025)が指摘するように、物価高で生活が苦しい中では、購入を控える傾向が強まるのは避けられないだろう。

したがって、少なくとも値段が同等であれば、多くの人がよりサステナブルな方を選び、それが自身の満足度を高めるような消費スタイルの定着が求められる。

一方で、サステナブル行動に対して有意な影響がみられなかったのは、居住地および学歴である。居住地に関しては、大都市の方が消費や行動の選択肢が多く、アクセスの面から影響を与えていると考えた。

たとえば、上述のような環境に配慮した商品が多いことや、公共交通機関の発達などにより環境負荷の低い移動手段を選択できる、といったことが推測される。

しかし、分析結果によると、大都市に居住していることとサステナブル行動の関連はみられなかった。オンラインショッピングなどの普及により、地域ごとの消費へのアクセスの差は解消されつつあるのかもしれない。

さらに、学歴が高い方が、学習期間が長く、サステナビリティについて学ぶ機会が多いため、サステナブル行動にも積極的であると考えたが、こちらも影響はみられなかった。教育機関において学ぶ機会が多くない、もしくは学びが行動に結びついていない可能性がある。

以上をまとめると、自己効力感以外では、居住地や学歴といった属性よりも、エシカル消費への関心や世帯年収がサステナブル行動の要因になることがあきらかになった。