年齢とともに低下する社会変革に対する自己効力感

日本の若者は、社会の形成に主体的に参画する意識が低いことが指摘されてきた。

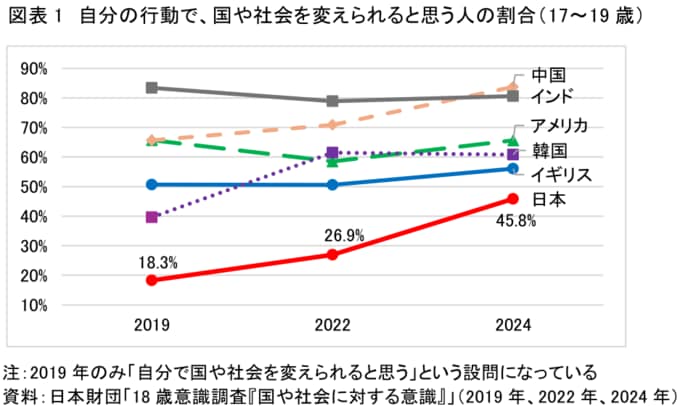

図表は、日本財団が17〜19歳を対象に実施した調査結果である。「自分の行動で、国や社会を変えられると思う」という設問に「同意」または「どちらかといえば同意」と回答した割合は、2024年の日本では45.8%であった。

確かに他国と比較して低い水準ではあるが、2022年の26.9%からは改善の兆しがみられている。

こうした意識の低さは、むしろ年齢が高まるほど顕著になる。

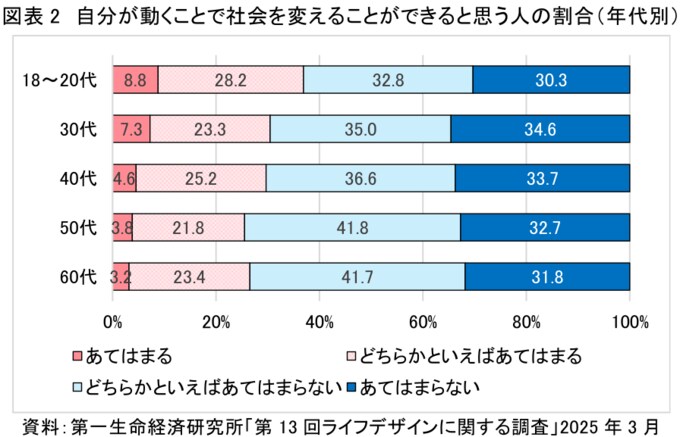

当研究所が18〜69歳を対象に行った調査では、「自分が動くことで社会を変えることができると思う」という類似の設問をたずねた。

その結果、「あてはまる」と「どちらかといえばあてはまる」の合計割合は18〜20代が37%と最も高く、年齢が上がるにつれて低下する傾向がみられた。最も低いのは50代で、社会を変えられると思う人は約4人に1人にとどまっている。

年齢を重ねるなかで「自分が行動しても社会は変わらなかった」という経験が蓄積され、諦めに近い意識が形成されている可能性がある。

この意識は「社会変革に対する自己効力感」と解釈でき、社会課題の解決や持続可能な社会の維持・発展に必要なマインドセットである。

本稿では、調査結果から、社会や環境に対する行動を促す要因の一つである自己効力感に注目し、これがどのように作用しているかを確認する。

自己効力感とサステナブル行動の関係

自己効力感とは、心理学者のアルバート・バンデューラが提唱した概念である。江本(2000)によると、「ある行動を遂行することができると自分の可能性を認識していること」であり、自己効力感が高いほど、実際にその行動を遂行できるといわれている。

図表で示した「自分が動くことで社会を変えることができると思う人」は、社会変革という分野において、自己効力感が高い人といえる。

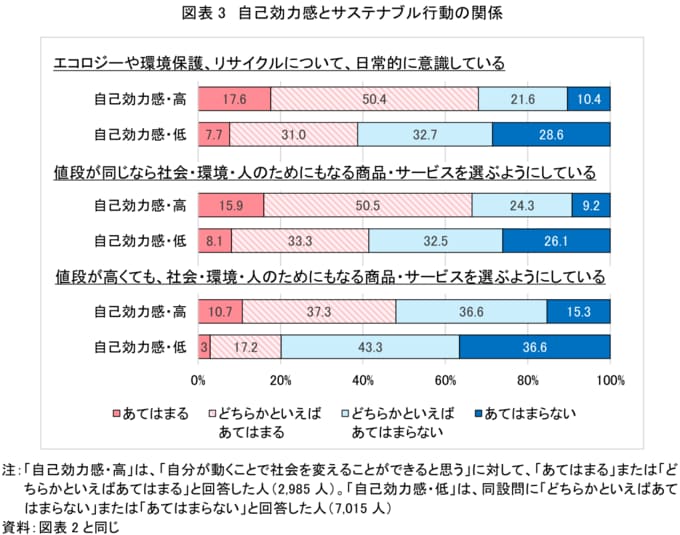

当研究所が行った調査によると、こうした自己効力感は、実際に社会の持続性にかかわる課題の解決に向けた行動(以下、サステナブル行動)に対してポジティブに作用している。

たとえば、「エコロジーや環境保護、リサイクルについて、日常的に意識している」に、「あてはまる」または「どちらかといえばあてはまる」と回答した合計割合は、社会を変えることができると思う人、すなわち自己効力感の高い人では68%であった。一方、低い人では38.7%と30ポイントも開きがみられた。

同様に、「値段が同じなら社会・環境・人のためにもなる商品・サービスを選ぶようにしている」と「値段が高くても、社会・環境・人のためにもなる商品・サービスを選ぶようにしている」に該当する人も、自己効力感の高い人の方が25ポイント以上多かった。

社会変革に対する自己効力感の高い人ほど、サステナブル行動を取っていることがわかる。