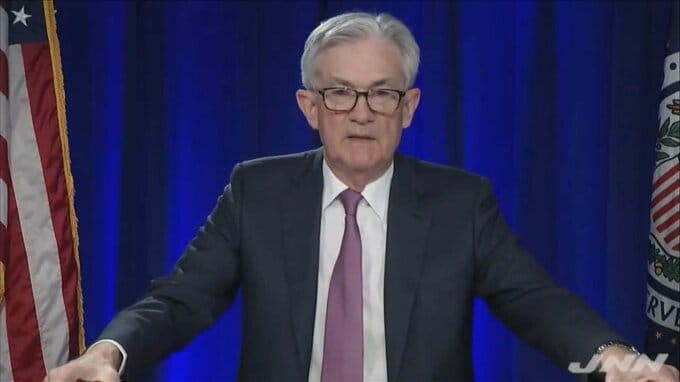

パウエル議長の解任騒動で市場は「往って来い」だが、良い頭の体操になった

7月16日の米国市場では、トランプ政権によるパウエルFRB議長解任の可能性が強く意識された。引き続き、本当に解任できるのか、解任することがトランプ政権にとって良いことなのか、といった問題はあるものの、この日の市場は一定の確率で解任シナリオを織り込まざるを得ない状況となった。

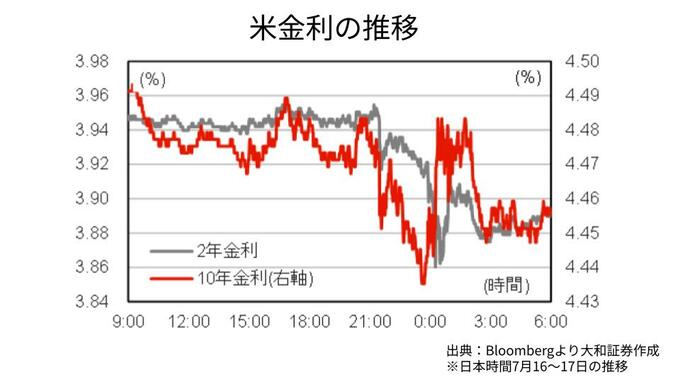

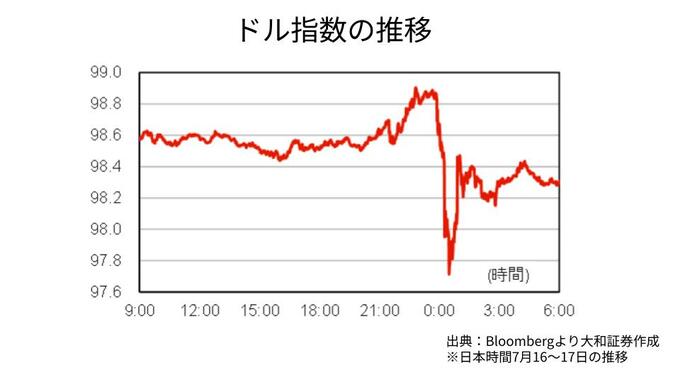

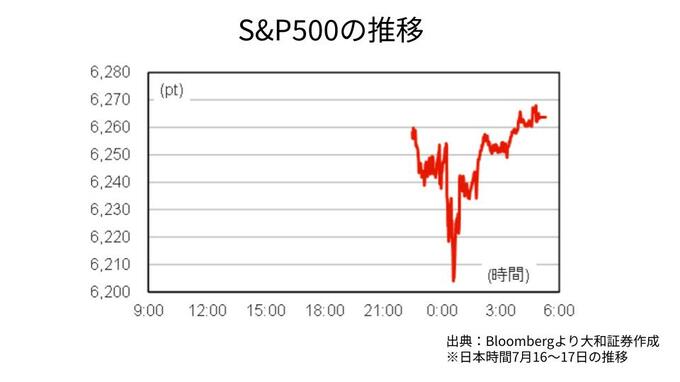

背景となった動きは①トランプ米大統領が与党・共和党議員との会合でパウエル議長の解任に言及したと米CBSテレビによって報じられたことである(日本時間で17日午前0時前くらい)。さらに、Bloombergは「15日夜に共和党議員との会合でパウエル氏解任の可能性について話し合い、『ほぼ全員が』解任に賛成した」「トランプ氏は近くFRB議長に対して何らかの動きを見せる見通しだ」とホワイトハウス高官の発言を報じた(同17日午前1時過ぎくらい)。

しかし、トランプ大統領は記者団に対して「何かをするつもりはない」「不正行為のような理由で辞任しなければならない場合を除き、可能性は非常に低い」と述べてパウエル議長の解任を否定した(Bloomberg)。

市場では、利下げ観測が前日と比べて高まったままであるという点を除けば、ほとんど「往って来い」となった。もっとも、今回のパウエル議長の解任騒動から得られる示唆は少なくない。以下では、2つのインプリケーションをLessons From 「パウエル議長解任騒動」として整理した。

Lesson 1:トランプ政権が長期金利を下げたい気持ちが強いことが明らかに

1つ目のレッスンは、トランプ政権の考えである。このところ、パウエル議長に対する圧力が強まっている。特に、ベッセント財務長官が7月15日にパウエル議長の後任人事に言及したことは大きな変化だろう。ベッセント氏は解任を求める発言はしなかったが、「伝統的に、FRB議長は理事職も同時に退任するものだ」(Bloomberg)と述べた。パウエル議長が理事としてFRBに残り、新たな理事(新議長候補)を送り込めない事態を避けたいのだろう。

トランプ大統領は不動産業界の出身ということもあり、常に低金利を好むというのは有名な話だが、財務長官であるベッセント氏がFRBの利下げを強く求める背景にあるのは、財政の観点から高金利が望ましくないと考えているからだろう。

ベッセント氏はこれまで補完的レバレッジ比率(SLR)の規制緩和を求めたり、国債増発に際しては長期債の発行を抑制する姿勢を示したり、金利上昇を防ぐために尽力してきた。最近、再びトランプ政権が関税政策に対して強硬姿勢を示していることも、米金利が高いこと(利払い費が増えること)にストレスを感じていることが背景にあると、筆者はみている。

そして、パウエル議長を解任してでも金利を低下させたいということであれば、高金利のストレスはかなりのものであると想像できる。

このように考えると、この日の市場の動きはトランプ政権の望んだものとかけ離れていた可能性が高い。利下げ観測が高まったことは良かったのかもしれないが、長期金利はかえって上昇してしまった。

さらに、ドルや株価は下落した。株価の下落が望ましくないことは明らかだが、関税引き上げによる税収増を狙っていると考えると、ドル安も望ましくない(ドル安になると、交渉相手国の輸出コストが増えて関税引き上げを飲みにくくなる)。

そもそも、今回の解任騒動はトランプ政権のアドバルーンだった可能性もあるが、早期にトランプ大統領が否定したことに鑑みると少なくとも市場の反応は望まれたものではなかったのだろう。

もっとも、本当にパウエル議長を解任できると考えていない可能性もある。その場合でも、パウエル議長を解任しようとした(金利を下げようとした)という事実が重要となってくる可能性がある。後述するように、長期金利がじりじりと上昇する中、株式市場はやや神経質な動きになっている。長期金利がさらに上昇して株価が下落する可能性は相応にあるため、仮にそうなった場合にFRBに責任を転嫁することがトランプ政権にとってリスクヘッジになる。