「持ち家か、賃貸か」住宅に関わる法制度を知る

「持ち家を購入するか、それとも賃貸住宅で暮らすか」。

この「住まいの選択」に関する問いは、「どちらが得か」という経済合理性の観点から語られることが多い。

持ち家の場合、購入時の初期費用に加え、住宅ローンの総返済額、固定資産税、保険料、リフォーム費用などを含めると、総額で数千万円から数億円の支出となり、人生における大きな買い物の1つであることは間違いないだろう。

これに対して賃貸では、生涯にわたって家賃を支払い続ける必要がある。こちらも総額で数千万円規模の支出が見込まれ、資産として残らないことから、「家賃は支払い損」といったセールストークを耳にする場面も少なくない。

もっとも近年では、持ち家の購入価格が大きく上昇している。東京カンテイの調査によれば、2023年の東京都における年収倍率は、新築マンションで17.8倍、中古マンション(築10年)でも15.1倍に達した。庶民にとって高嶺の花になりつつある。

また、金利とインフレのある世界が到来するなか、住宅ローン金利は上昇傾向にあり、今後は家賃の値上がりも想定される。

さらに、人口減少や少子高齢化、多様な働き方の定着、社会保障制度の見直しなど、社会構造の変化が進行するなか、「住まいの選択」をめぐる前提そのものが揺らいでいる。

実際には、損得勘定にとどまらず、各人の置かれた環境や価値観などを踏まえて判断することが求められるが、そのうえで、住宅に関する法制度を正確に理解することも欠かせない。

そこで以下では、住宅リテラシーの向上に向けて、「住まいの選択」にあたって知っておきたい住宅に関する基本的な権利や制度について解説する。まずは、持ち家の購入について確認したい。

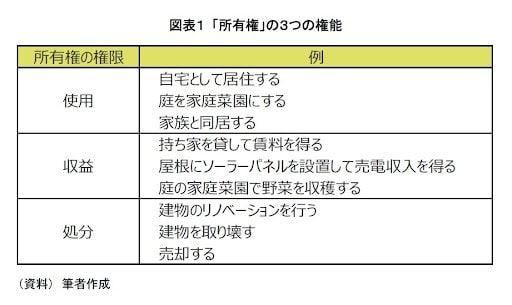

「使用」「収益」「処分」所有権の3つの機能

持ち家を購入することは、不動産の「所有権」を得ることである。

「所有権」とは、「ある特定の物を全面的に支配する権利」のことで、民法206条では、「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と規定されている。

つまり、持ち家の取得によって、不動産を「使用する」、「収益を得る」、「処分する」といった3つの権能を手に入れることができる。

以下では、この3つの権能について、具体例を挙げながら確認したい。

まず、「使用」とは、所有者または所有者が認めた者が、持ち家を利用することである。

例えば、自宅として居住する、庭を家庭菜園にする、家族と同居する、などが該当する。逆に言えば、所有者の承諾がない状態で不動産を使用することは原則として違法であり、例えば他人の土地に無断で建物を建てて住むことは、不法占拠に当たる。

次に、「収益」とは、持ち家から賃料や作物などの果実を得ることである。

例えば、持ち家を貸して賃料を得る、屋根にソーラーパネルを設置して売電収入を得る、庭の家庭菜園で野菜を収穫する、などが該当する。

また、所有権の範囲は地上や地下にも及ぶため、持ち家の上空を通る電線や地下を通る地下鉄などに対して、使用料などの支払いが慣行となっている。

最後に、「処分」とは、持ち家を法的・物理的に変更することである。

例えば、建物をリノベーションする、取り壊す、売却する、などが該当する。

反対に、老朽化して倒壊の恐れがある空き家であっても、他人が勝手に取り壊すことはできない。

このように、「所有権」は、上記の3つの権能を包括的に有する、強力な権利だと言える。

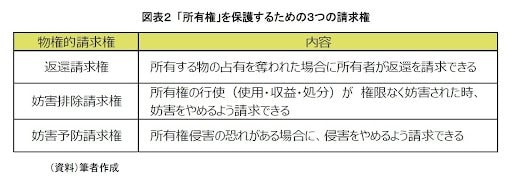

「所有権」は他人からの妨害や侵害も排除できる

また、「所有権」は物権であり、誰に対しても主張できる(絶対効)権利であり、他人による妨害や侵害に対して、直接的かつ排他的に主張することができる。

具体的には、「返還請求権」、「妨害排除請求権」、「妨害予防請求権」、という3つの物権的請求権を行使することができる。

現実の社会では、他人が無断で不動産を使用したり、勝手に売却しようとしたりすることが起こり得る。

こうした場合において、これらの請求権は、所有権を保護するうえで重要な法的手段となる。

まず、「返還請求権」とは、持ち家の占有を奪われた場合に所有者が返還を請求する権利である。

例えば、無断で居住している者に対して退去を求める行為などが該当する。

次に、「妨害排除請求権」とは、使用・収益・処分への妨害行為をやめるよう請求する権利である。

例えば、隣人が敷地境界を越えて設置したフェンスの撤去を求める行為などが該当する。

最後に、「妨害予防請求権」とは、所有権侵害の恐れがある行為をやめるよう請求する権利である。例えば、隣人が敷地境界を越えてフェンスを設置しようとする段階で、工事の差し止めを求める行為などが該当する。

本稿では、持ち家を購入すること、すなわち不動産の「所有権」について解説した。「所有権」は強力な権利であり、不動産をどのように使うか、どのように収益を得るか、どのように処分するかを自由に決めることができる。

また、「所有権」を保護するために、他人からの不法な占拠や妨害などに対して、その返還や妨害排除などを求める具体的な法的手段が認められている。

ただし、持ち家を購入したからといって、何をしても自由というわけではない。

※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員 渡邊布味子

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。