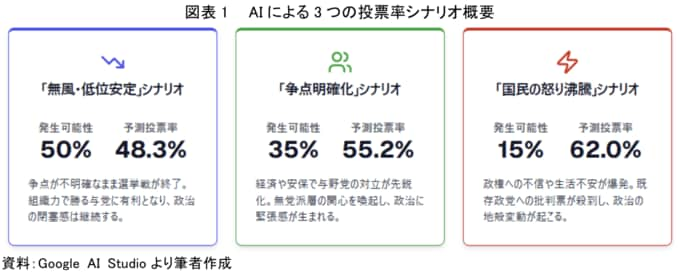

AIによる投票率予測(3つのシナリオ分析)

本分析にあたり、AIは過去の国政選挙における投票率や内閣支持率、物価や雇用といった経済指標に加え、現代の世論を形成する多様なデータを横断的に学習した。

この複合的な分析により、過去のパターンを踏襲しつつも、現代特有の世論のうねりを捉えた3つのシナリオを提示する。

1)「無風・低位安定」シナリオ(予測投票率48.3%、発生可能性50%)

発生可能性が最も高いこのシナリオは、近年の参院選(2019年、投票率48.80%)に見られるパターンである。

AIの分析によれば、国民の生活課題は山積しているものの、与野党ともにそれを明確な争点として提示できず、有権者の間に「選択肢の不在」感が広がる。内閣支持率は低くとも、野党への期待も高まらず、政治全体への諦めが投票行動を抑制する。

結果、強固な組織票をもつ与党や業界団体の支援を受ける候補が相対的に有利となり、選挙結果は現状維持に近いものとなる。

2)「争点明確化」シナリオ(予測投票率55.2%、発生可能性35%)

このシナリオは、2010年代の参院選の平均的な水準(2016年、54.70%)を想定したものである。

「減税か、財政再建か」「防衛力の強化か、平和外交の重視か」といった、国民の価値観を二分するような対立軸が選挙戦を通じて明確になることで発生確率が高まる。

AIの分析では、社会で交わされる活発な議論が、これまで政治に距離を置いていた無党派層や若年層の関心を喚起し、「自分の生活に関わる重要な選択だ」という意識が投票行動に繋がる。

3)「国民の怒り沸騰」シナリオ(予測投票率62.0%、発生可能性15%)

発生確率は低いものの、政治を根底から揺るがすポテンシャルを秘めたシナリオである。

AIは、このシナリオの引き金として、選挙期間中に発覚する大規模な政治スキャンダルや、国民の生活防衛ラインを超える急激な物価高騰などを挙げる。

社会的なムーブメントとして「選挙に行こう」という機運が爆発的に高まり、「現状へのNO」という強い意志が世代や支持政党を超えて共有される。このレベルの投票率は、歴史的な転換点となった選挙(1989年、65.02%)で見られる水準である。

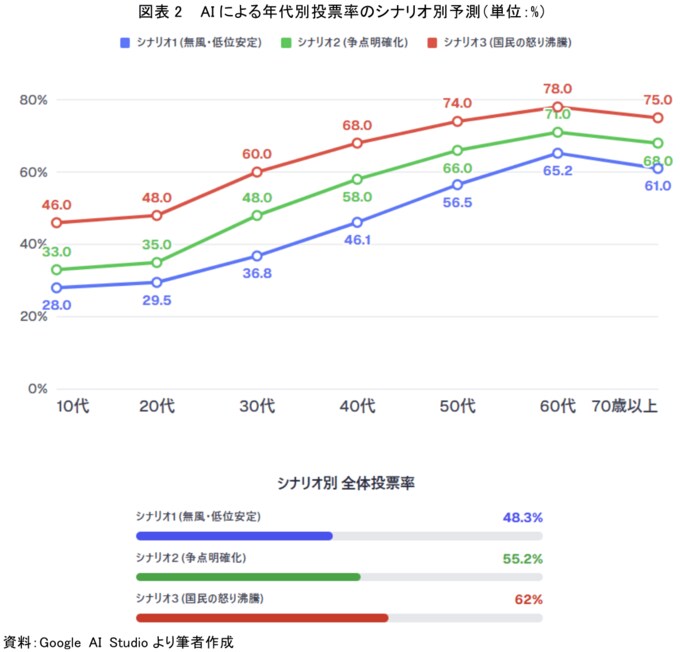

AIによる年代別の投票率予測は、各シナリオの性格をより鮮明に描き出す。

シナリオ1では、若年層の投票率が極端に低く、世代間の投票行動の差が際立つ。シナリオ2では、特に30代・40代の現役世代の投票率が大きく上昇し、政治的な争点が生活に直結していると認識された様子がうかがえる。

そして最も注目すべきはシナリオ3である。ここでは全世代で投票率が上昇する中でも、SNSでの情報拡散に敏感な10代・20代の若年層の伸びが著しい。これは、社会の大きなうねりが、主権者教育を受け、これまで政治に最も遠いとされた層を動かす起爆剤となる可能性を示唆している。