②インフレ率が上がったことは過去のリフレ政策の効果(成功)と考えているのか

基本的にはリフレ政策が奏功し、デフレ状態を抜け出したと安達氏は考えているようだった。その意味では、リフレ政策が間違っていたと考えているわけではないのだろう。もっとも、安達氏はリフレ政策によって「実質成長2% + インフレ2% = 名目成長4%」という理想的な組み合わせを想定していた一方で、現実は「実質成長0.5% + インフレ2% = 名目成長2.5%」という組み合わせになったことは想定外だったと述べた。安達氏はこの組み合わせの持続可能性には疑問があると言い、暗にリフレ政策が想定通り上手く行かなかった面もあると認めた格好である。

むろん、アベノミクス(異次元緩和)という強力なリフレ政策を行っていなかった場合、日本経済がどのようなパスを辿っていたかということは検証ができない。そのため、リフレ政策が成功したのか失敗だったのか?という問いに対して誰もが納得する結論をつけることはできない。しかし、リフレ政策が想定していた帰結にはならなかったという指摘は重要だろう。

インタビュー前、安達氏は全面的にリフレ政策の成功を主張するのだろうと、筆者は予想していた。想定より実質成長率が高まらなかったという事実は、今後の金融政策の選択にも活かしていく必要があるだろう。また、想定と違ったことを正直に述べることはエコノミストとして必要なことであると、改めて先輩エコノミストである安達氏に学ばせてもらった、という思いになった。

③今後もリフレ政策が必要になる可能性はあるのか

ずばり、再び日本経済が低迷してデフレ状態に至る場合、再びリフレ政策が必要になるのか?と尋ねた。しかし、回答は今は出口を考えていく局面であるというもので、あまりストレートに答えてもらうことができなかった。

前述したように、安達氏はリフレ政策の結果が当初想定していたものと違ったという話をしている。むろん、リフレ政策が間違っていたというよりは、経済構造が変わってしまったのではないか(特に金融危機後)、と考察し、リフレ政策が間違っていたと言っているわけではない。しかし、「破門」されたので、と冗談も交えてリフレ派と距離をとったことも印象的だった。少なくともリフレ政策に対して積極的な回答はなく、現時点で将来的にリフレ政策の必要性を訴えるつもりはなさそうである。これらの回答もまた筆者にとっては想定外のものだった。

異次元緩和を経て、リフレ政策のハードルはかなり高くなった

インタビュー動画のサムネイル画像には「さよなら、リフレ」と書かれた。これは筆者が考えたものではなく、番組の担当者が付けたものである。しかし、筆者も安達氏がリフレ政策からかなり距離をとっているという感想を持った。

まとめると、デフレ状態が明らかだった状況ではなくなり、少なくともリフレ派の数は減少した。むろん、再びデフレ状態に戻った場合、やはりリフレ政策が必要だ、と考える論者も少なくないと予想される。当レポートのタイトルにあるように、リフレ政策が「永久に役割を終えた」ということはないだろう。

しかし、少なくとも、安達氏はすぐにそのようなスタンスにはならないだろう。異次元緩和を経て、次のリフレ政策のハードルは高くなったと予想される。量的緩和政策などの非伝統的金融政策は事実上封印された状態にあると言える。

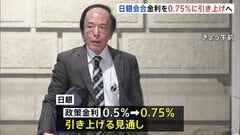

植田日銀総裁は6月10日の参院財政金融委員会で、経済が大きく減速する局面が今後来たとしても「短期金利の引き下げによって経済を追加的に刺激する余地は非常に限られている」との認識を示し、追加利下げの余地がなくなるゼロ金利制約を「念頭に置く必要がある」と指摘した(日経)。今回の利上げ局面において日銀が利上げに積極的であるのは、非伝統的金融政策に戻ることが困難である以上、通常の金融政策である政策金利の引き上げ・引き下げの自由度を高めておきたい(いわゆる、のりしろ論)というのが最大の理由だろう。

(※情報提供、記事執筆:大和証券 チーフエコノミスト 末廣徹)