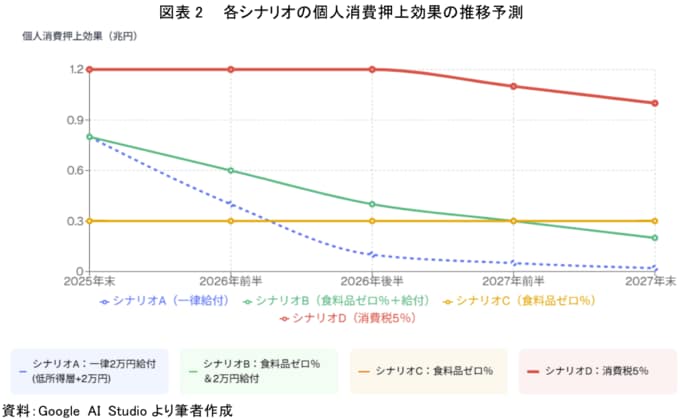

1) 全国民への一律2万円給付(低所得世帯には+2万円)(発生可能性:40%)

このシナリオは、与党案をモデル化し、迅速な支援を最優先するものである。AIの予測によれば、給付金の即効性は高く、特に低所得世帯への2万円上乗せは消費性向が高いため、生活困窮層の下支えに直接的な効果を発揮する。しかし、給付総額が2万円と比較的小規模であるため、マクロ経済全体を押し上げる力は限定的で、GDP押し上げ効果は+0.2%程度にとどまる。AIは、給付額の約3割が将来不安から予防的貯蓄に回ると分析しており、インフレによる実質的な価値の目減りも早く、政策効果の持続性は低いと結論付けた。「選挙前の人気取り」「焼け石に水」といった国民の冷めた反応も観測されており、政治的な支持拡大効果も限定的となる可能性を指摘する。

2) 食料品の消費税ゼロ%&2万円給付(発生可能性:25%)

このシナリオは、減税による持続的な負担軽減と、給付による短期的な資金注入を組み合わせたハイブリッド型政策である。AIの分析では、この二段構えのアプローチは国民の消費マインドを複合的に刺激すると予測する。まず2万円の給付金が即時的な消費を喚起し、その後、食料品価格の恒常的な低下が家計の可処分所得を実質的に増加させ、消費のベースラインを押し上げる。特に低所得層ほど食費の割合が高いため、その恩恵は大きい。GDP押し上げ効果は+0.5%と試算されるが、AIはその財源の大きさを最大のリスクとして警告する。食料品減税(約4.5兆円)と給付金(約2.4兆円)を合わせた約7兆円規模の財政負担は、他の歳出削減や増税なしには国債の追加発行が不可避となり、将来世代への負担転嫁という深刻な問題を引き起こす。

3) 食料品の消費税ゼロ%(発生可能性:20%)

このシナリオは、生活必需品の代表である食料品に的を絞って減税を行う、野党の一部が掲げる案をモデル化したものである。AIは、この政策が日々の買い物で誰もが効果を実感できるため、国民の支持を得やすいと分析する。価格が下がることで、特に物価高騰の影響を強く受ける子育て世帯や低所得層の生活防衛に大きく寄与し、貯蓄に回ることなくほぼ全額が消費の維持・拡大に繋がる。しかし、効果が食料品に限定されるため、光熱費や通信費など他の生活コストの圧迫感は変わらない。経済全体への波及効果も限定的で、GDP押し上げ効果は+0.3%程度と予測される。また、加工度合いによって税率が異なることによる事業者の事務負担増大や、外食産業との不公平感といった新たな問題を生む可能性もAIは指摘している。

4) 消費税率5%への時限的引き下げ(発生可能性:15%)

このシナリオは、最も大胆な経済対策であり、国民生活へのインパクトも最大となる。AIの予測では、衣食住に関わるほぼ全ての財・サービスの価格が引き下げられるため、国民の実質所得を大幅に改善し、強力な消費刺激策となる。GDP押し上げ効果は+0.7%に達し、デフレマインドからの脱却を促す起爆剤となる可能性を秘めている。しかし、AIはこの政策を「諸刃の剣」と評価する。年間約15兆円という天文学的な税収減は、年金・医療・介護といった社会保障制度の根幹を揺るがしかねない。代替財源として大企業や富裕層への増税を掲げる意見もあるが、その実現には高い政治的ハードルが存在する。AIは、このシナリオが財政規律を著しく損ない、国債の信認低下や将来的なハイパーインフレのリスクを誘発する可能性もゼロではないと、最も強い警告を発している。