近年、ヒト型ロボット(ヒューマノイド)開発が世界的に盛り上がりを見せています。テスラのイーロン・マスクが参入を表明し、アメリカや中国から次々と新興企業が登場。

日本のロボット技術は世界的に有名なのに、なぜ今回のブームで日本発のスタートアップが生まれないのでしょうか? ロボット開発一筋24年、元Google・トヨタのロボット開発者であり、現在はシンクロボ社長の小倉崇さんに話を聞きました。

なぜ今、ヒト型ロボットがアツいのか?

テスラが発表したヒューマノイド「Optimus」について、イーロン・マスクは「100億台ぐらいの普及を目指す」と宣言し、2025年末までに数千台を生産する計画を発表しています。

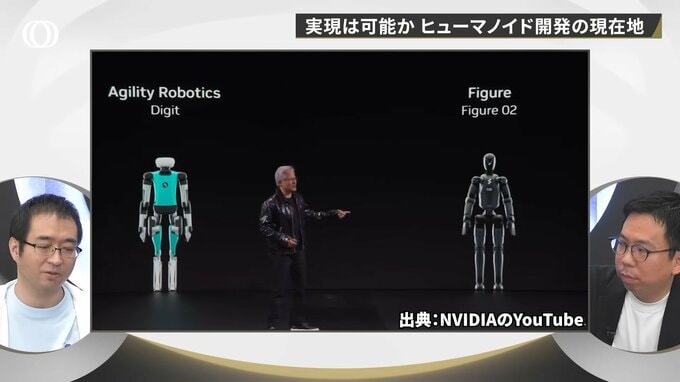

また、アメリカのロボットスタートアップFigureは約1000億円もの資金調達に成功。中国のUnitreeも台頭し、すでに現実的な価格(約300万円)で販売しています。

小倉さんによると、今ヒト型ロボットが注目される理由の一つは、AIの発展によるものだといいます。

「やはりAIの部分が発展してきたというのが大きいです。1つは、認識能力がすごく上がっているということ。ディープラーニングのような技術の発展によるものです。もう1つは、体をどう動かすかという制御の部分までAIが作れるようになってきたことがあります」

従来のロボットでは、人間のエンジニアが一つひとつの動きをプログラミングしていましたが、今はAIが状況を理解し、自律的に体を動かすことができるようになってきています。

「ロボットがカメラで物体を見ている状態で、“これを持って”と指示すると、手を動かして物体を取る。そこまで自動化させるのが最近の一番のトレンドです」と小倉さんは説明します。

こうした制御を可能にしているのが、「ロボット基盤モデル」。ChatGPTなどのチャットボットを動かす「大規模言語モデル」のロボット版です。

Googleやエヌビディアのようなテック企業が開発競争を繰り広げています。プロンプトのような指示をすれば、ロボットを動かすことができるようになっているのです。