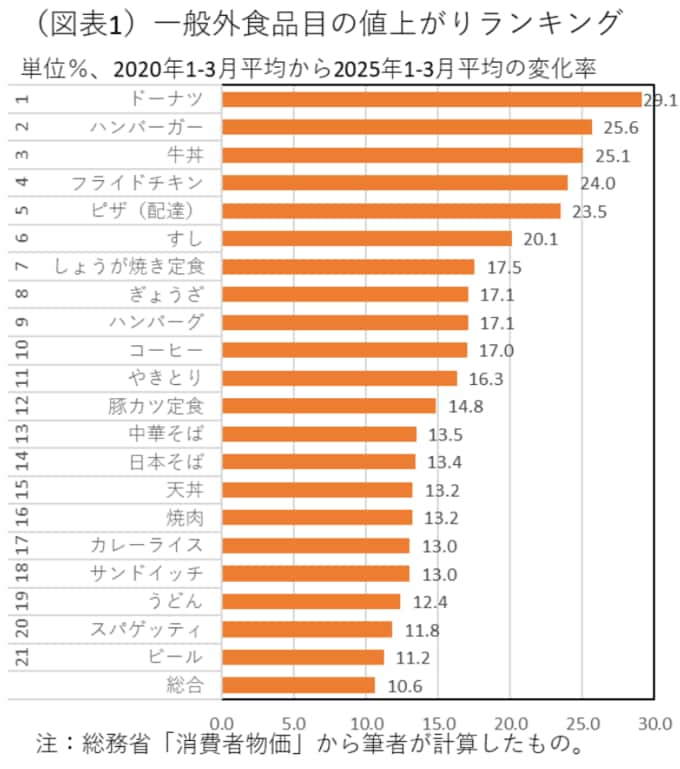

消費者物価指数の中で、一般外食の21品目の価格変化を調べてみた。5年前比較では、①ドーナツ、②ハンバーガー、③牛丼の価格上昇が目立っている。ここには輸入原材料、人件費の高騰が反映しているのだろう。

反対に、麺類は価格上昇幅が相対的に低い。うどん、ラーメンなどは原価率が相対的に高くない分、コスト増を吸収する余地があったと考えられる。

値上がりトップは「ドーナツ」大手チェーンでも価格高騰

個人消費の伸びが、物価上昇によって抑え込まれている。物価上昇は、特に食料品の伸びが牽引している。消費者は、スーパーマーケットに入ったときに、まずは値上がりした生鮮食品を目にして、価格上昇にげんなりする。生鮮食料品は、2022〜2024年の3年間に毎年7〜8%ずつ上昇している。

本稿では、そうした食料品高騰の中で、一般外食の項目に注目してみた。総務省「消費者物価」の細目では、外食21種類の価格調査が行われている。

その品目について、2020年1〜3月平均と2025年1〜3月平均の5年前対比で、上昇率のランキングを作成した。

すると、その中ではドーナツが29.1%上昇で首位、ハンバーガーが25.6%で2位であった。3位が牛丼(25.1%)、4位がフライドチキン(24.0%)、5位がピザ・宅配(23.5%)と続く。こうした項目名を聞くだけで、いくつかの大手フランチイズ・チェーンの名前が思い浮かぶと思う。

おそらく、大手フランチャイズ・チェーンは、5年前までの価格が低すぎた面もあるのだろう。それが近年は是正されてきた。つまり、2022年頃からの食材価格の高騰で、大手チェーンでも従来の低価格での商品提供ができなくなったと考えられる。

コロナで店舗の稼働率が下がり、従来のように薄利多売ができなくなったことも大きい。事業者は2020年頃を境に、以前のデフレ型ビジネスを継続できなくなったとみられる。

価格上昇幅が大きい外食の種類をみると、牛肉など肉類の使用が多いものが目立っている。ハンバーガーや牛丼は、牛肉を材料のメインにしている。輸入牛肉は、この5年間で38.5%と大きくコストアップしている。ピザで使用されるチーズ価格の上昇率も高い。

肉類・乳製品の材料の高騰が、外食チェーンの値上げに響いていると考えられる。また、首位のドーナツは、肉類を使用していないが、砂糖、植物油、小麦粉、生クリーム、チョコレートなどを多く使用しているので、その高騰を受けているようだ。

その一方で、一般外食の種類の中で、相対的に値上がり幅が小さいものは何だろうか。

外食のビールの値段は、5年間で11.2%という上昇幅に抑えられている。次に、上昇率が低いのは、スパゲッティ(11.8%)、うどん(12.4%)、サンドイッチ(13.0%)と続いている。ビールは、消費者物価の全食料品品目で最も価格高騰が抑えられていた商品でもある。

また、ここでは麺類の価格が抑制されていることもわかる。ランキングの中では、日本そば、中華そば(ラーメン)も低い。どうして外食麺類の価格高騰が抑え込まれているのかという理由を考えると、麺類の粗利率が高い=原価率が低いからだろう。

ここ数年で、小麦粉価格の上昇幅は大きい。それでも、従来から原価率が低く、うどんやラーメンの原価率は20〜30%とされる。原価率が低く、粗利率が高い分、小麦粉価格の上昇を吸収する余地があるという考え方もできる。

その一方で街場のラーメン屋の閉店・倒産は多い。競争が激しくて、なかなかコスト転嫁が難しいというのが実情だろう。

外食の種類の値上がりの傾向は、肉類を主な材料とするものが高くなっていて、「肉高」である。反対に、値上がりが抑えられているのは麺類である。傾向として「肉高麺低」と言えるだろう。