コメの価格に人件費高騰も打撃で牛丼値上げ続出

上記のデータ分析は、2025年1〜3月のものである。牛丼は、4月に大手チェーン複数社が値上げをしている。もしかすると、ここでは21品目中で3位の牛丼は、順位を1・2位に上げている可能性がある。牛丼は、価格が高騰しているコメを使用しているから、直近でも原価率の上昇が進んでいるとみられる。

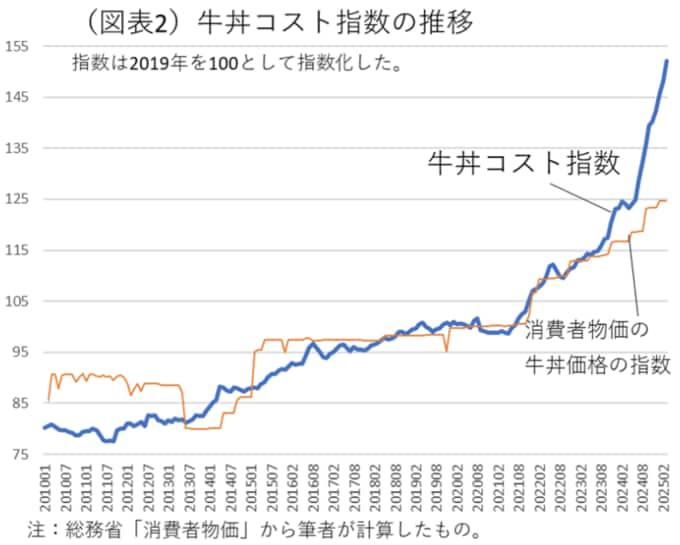

そこで、筆者は牛丼1杯のレシピからコスト指数をつくり、それがどのくらい上昇したかを調べてみた。すると、2020年1〜3月に比べて、2025年1〜3月のコスト指数は50.3%ほど上昇していた。材料のコメ(1.86倍)、牛肉(1.41倍)、たまねぎ(1.52倍)、しょうが(1.31倍)という高騰ぶりだ。

しかし、実際の牛丼価格の変化(25.1%)と比べると、コスト指数の方が上昇率が高かった。これは、まだ原価率の上昇分を十分には価格転嫁できていないことを示唆しているのではないだろうか。

牛丼価格は、牛肉を材料に使っているだけではなく、他の材料も上昇していて、そのコストプッシュ圧力が大きい。だから、今後も値上げを随時進めていかざるを得ないという図式のようである。

ここでの原価率には、人件費は含まれていない。おそらく、都市部に多く出店している大手チェーンは、都市部のパート・アルバイトの時給上昇によって、経常利益が圧縮されている可能性も高い。2024年の最低賃金は、東京都で1,163円である。この金額は2019年の1,013円に比べて14.8%も高い。パート・アルバイトの時給もその影響を少なからず受けているだろう。

今後も、最低賃金の水準が2020年代後半までに1,500円を目指すのであれば、最低賃金の高い東京都でも毎年5%以上の人件費高騰を覚悟せねばならないだろう。今後も、牛丼価格の上昇は続きそうだ。

日本のハンバーガーは世界より割安、その理由は人件費

筆者が驚いたのは、ハンバーガー価格が21品目のうち2番目に高かったことである。ハンバーガーと言えば、かつてはデフレの象徴的な食べ物であった。1個が100円以下だった頃もある。今は昔のことである。

このハンバーガー価格は、世界中の物価を測るときの共通指標になっていることで有名である。ビックマック指数は、2025年5月の価格水準が日本は1個480円で22位(30か国中)である。ここでのデータは、BigMacIndex.jpというサイトを引用している。日本の22位という順位は、21位の中国(513円)、19位の韓国(571円)よりも下に位置する。

日本のハンバーガーは、日本の外食品目では2位と高騰が目立っているのだが、海外のハンバーガーよりは遙かに割安なのである。こうしたハンバーガーは、世界各国で品質が均一に近いから、各国比較ができるとされる。

同時に、海外から多くの原材料を輸入していると、コストが内外で収斂していく圧力が働きやすい。世界価格に収斂のメカニズムが働くということだ。日本の食料品高騰にもこの原理が働いているとみられる。日本の大手チェーンのハンバーガーの牛肉は、ニュージーランド産やオーストラリア産を使っているとされる。

すると、やはり海外のコスト増を反映して、ハンバーガー価格は収斂していくという原理が作用する。各国間のハンバーガー価格の差は、人件費、店舗賃料といった固定費に分類される費目(非貿易財)になると考えられる。

日本のハンバーガーは、①海外産の牛肉を材料に使っている分、他の外食よりも価格が高くなる。これは、世界価格への収斂メカニズムである。

しかし、その一方で②人件費のような日本固有のコストが相対的に低いために、各国比較の価格水準は安くなってしまう。ここには「安い日本」が反映されている。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野英生)