日本は本格的な人口減少社会に突入しており、日本の総人口は2008年1億2,808万人をピークに減少を続け、2056年には1億人を割ると推計されている(内閣府, 2024)。高齢化率は29.3%(2024年10月1日時点)と世界で最も高い水準であることや、合計特殊出生率は1.20(厚生労働省, 2023)と世界的に低水準であることなど、少子高齢化に直面している日本社会では、企業内の組織構造にも急激な変化が起きている。

増える「上司・部下」の年齢逆転

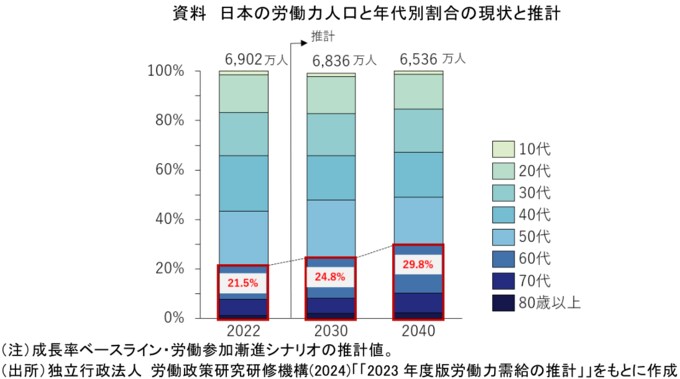

2022年の労働力人口は6,902万人、そのうち60代以上の割合は13.8%である。2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業確保措置を講ずることが事業主の努力義務となるなど、高年齢者雇用は今後も進んでいくと予想される。このように高年齢者も含めた多様な人材の労働参加が一定程度進展することを想定したシナリオでは、2040年の労働力人口は2022年と比較して10%減の6,536万人となるものの、60歳以上の割合は約8%ポイント上昇し29.8%となる見込みである(独立行政法人 労働政策研究・研修機構, 2024)。

一方で、厚生労働省(2019)によると、慣行による運用含め、47.7%の企業が役職定年制を導入している。導入企業では、課長以上の職位を対象に55歳を解任年齢として、解任後の賃金は低下するというのが一般的である。先に触れたように70歳定年などの制度普及により就労期間が長期化するなかで、役職を降りた後の就労期間は長くなり、結果的に年上部下は将来的に増加することになろう。

また、従来の新卒中心の採用、年功序列制が崩壊しつつあり、中途採用比率が増加しているほか、意欲と能力さえあれば年齢に関係なく管理職に就くことができる制度を導入している企業も増えている。年下上司・年上部下の構図は、このような企業の組織構造の変化に伴ってますます顕著になってくるだろう。

年下上司のマネジメント課題

Kunze(2016)によると、年齢差は人間関係の普遍的な側面であり、人が集まれば無意識のうちに自動的にお互いの年齢を判断し、それに従って行動しているとしている。また、年齢は、給与・専門知識・経験・階層的地位等の地位指標の一つであるとも指摘している。たとえばグループ内で最も年長のメンバーが最も高い報酬を受け、最も豊富な専門知識と経験を持ち、最も高い階層的地位にあれば地位は一致する。しかし、年齢が他の地位指標と一致しない場合、集団のメンバーの間に不快で動揺しかねない感情を呼び起こすとされている。

これを年齢逆指揮関係(Buengeler et al., 2016)といい、この関係性は地位の不一致を引き起こし、部下に憤りや怒り等の否定的感情を抱かせる原因にもなる。今年の3月にも、年上部下から年下上司への逆パワハラが原因で部下側が処分された事例等がニュースになる等、裁判沙汰にまでなっているケースも散見される。

これから増加が見込まれる年下上司には、それぞれの職場で日々、年齢やそれに伴う専門知識や経験といった地盤を持たない状態で、自身に対して否定的な感情を抱いている可能性のある年上部下たちとの間に信頼関係を築き、部下たちの職務満足感を高め、組織目標達成を求められる、といった非常に難しいマネジメントが要求されているのである。