人間性の深化こそがAI時代の教育の核となる

AIのIQスコアが人間の平均値を遥かに超える時代は、もはやSFではない。図1、図2が示す客観的データは、教育の目的そのものを根底から問い直すことを我々に迫っている。情報処理や定型問題解決においてAIが人間を凌駕するであろう未来において、人間がAIと同じ土俵でIQ的な能力を競うことの戦略的意味は、限りなくゼロに近づくだろう。

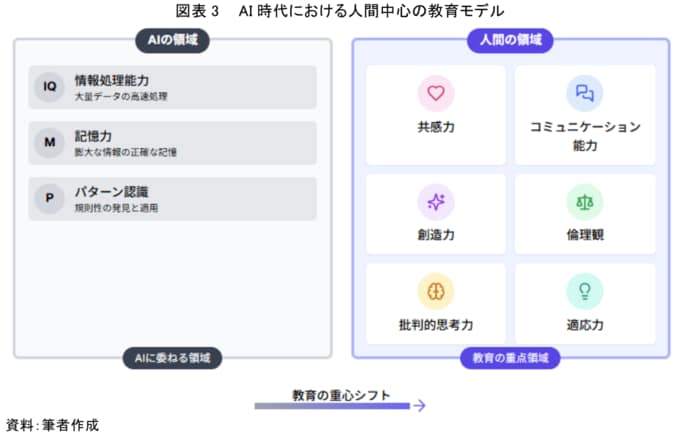

これからの教育が真に焦点を当てるべきは、AIが持ち得ない、あるいは模倣困難な、人間ならではの資質と能力を伸ばすことである。それは、他者の感情や状況を理解し、寄り添う「共感力」、多様な背景を持つ人々と効果的に意思疎通を図り、協働する「コミュニケーション能力」、既存の知識や経験にとらわれず、新たなアイデアや価値を生み出す「創造力」、複雑な状況下で何が正しいかを考え抜く「倫理観」、情報を鵜呑みにせず多角的に吟味する「批判的思考力」、そして予期せぬ変化にも柔軟に対応できる「適応力」といった能力群である。これらは、テストの点数では測りにくいかもしれないが、AIとの共生が前提となる未来社会において、我々が人間としての尊厳を保ち、精神的な充足感、自己成長の実感、そして幸福(ウェルビーイング)を享受するための生命線となる。もちろん、IQ重視の受験システムが現存する以上、それを完全に無視することは現実的ではない。

しかし、受験のような短期的なハードルへの過剰適応が、長期的に不可欠な能力の育成を阻害するならば、それは国家的な損失に他ならない。教育カリキュラムの抜本的転換と同時に、人間の多面的な能力を公正かつ多角的に評価し得る、新たな選抜・評価システムの設計こそが、喫緊の課題である。AIを強力な学習支援ツールとして活用し、知識習得や分析作業の効率化を図る一方で、人間はより人間らしい、思考、創造、対話、協働といった活動にこそ時間と情熱を傾けるべきである。

結論として、AIのIQ向上は、教育を脅かす存在ではなく、むしろそれをより本質的な、人間中心のものへと進化させるための触媒と捉えるべきである。測定可能なIQの一部はAIに委ね、教育の重心を、共感し、創造し、倫理的に判断し、協働する「人間力」の育成へと大胆にシフトさせること。これこそが、AIと共生する未来を切り拓き、持続可能な社会を実現するための、唯一の道筋であると確信する。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー 柏村祐)