AI時代の最強企業として知られるエヌビディア。しかし、その成長にも影が忍び寄っています。テクノロジー業界の動向変化、技術の進化、そして競合他社の台頭など。喫緊ではトランプ関税の影響も見過ごせません。

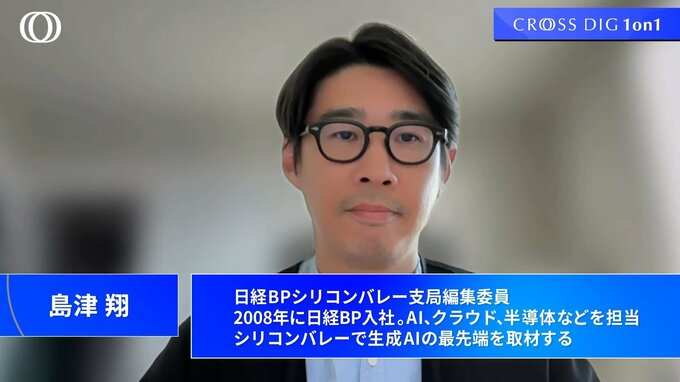

今回は、日経BPシリコンバレー支局編集委員の島津翔氏に、エヌビディアが直面する「5つの死角」とAI業界の今後の展望について詳しく解説していただきました。

DeepSeekショックは危機か、それとも新たなチャンスか

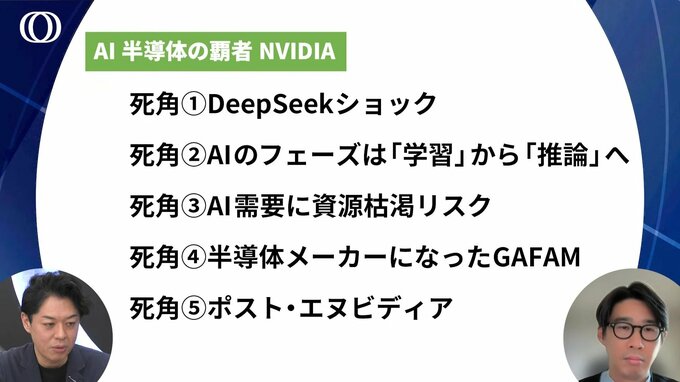

島津氏は、エヌビディアが直面している課題を「5つの死角」として整理しています。

1. DeepSeekショック

2. AIのフェーズは「学習」から「推論」へ

3. AI需要における資源枯渇リスク

4. 半導体メーカーになったGAFAM

5. ポスト・エヌビディア

2025年1月、中国のAI開発企業DeepSeekが、エヌビディアのGPUを使わずに高性能なAIを開発したと発表し、市場に衝撃を与えました。島津氏は、この「DeepSeekショック」をあえてチャンスとして捉えています。

「DeepSeekの発表は、一見するとエヌビディアにとって脅威に見えます。しかし、これをエネルギー効率の向上と捉えると、実はチャンスにもなり得るのです」

19世紀イギリスで提唱された「ジェボンズのパラドックス」を引き合いに出し、「エネルギー効率が上がると、逆にその消費量が増える」という現象を説明。

「GPUの効率が上がれば、AIの利用シーンが広がり、結果的にGPUの需要が増える可能性があります」

と述べ、この危機がチャンスに変わる可能性を示唆しました。