チームで取り組む:社会的プレッシャーと教え合いの効果

最後の秘策は、チームで勉強に取り組むことです。

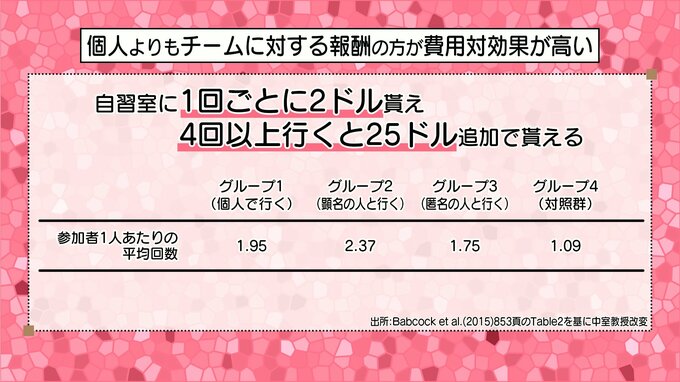

一見すると、チームで勉強すると怠ける人が出てくるのではないかと思われるかもしれませんが、中室教授は労働経済学の研究を引用し、チームで取り組むことが生産性を向上させる可能性を指摘しています。

「人に迷惑をかけてはいけないとかっていうこともあるし、わからなかったら人に教えてもらえることもあるので、社会的なプレッシャーや教え合いで、チームで取り組むっていうことが生産性に良い影響を与えると考えられています」

実際に、アメリカの大学生を対象とした研究では、グループで図書館に通った学生の方が、個人で通った学生よりも学習時間が長くなる傾向が見られました。

特に、お互いに知り合いのグループが最も効果的だったということです。

中室教授は、これを子どもの学習に応用する方法も提案しています。

「例えば、お子さんたちを小さなグループにして、宿題を一緒にやらせます。3時になったらおやつを出しますが、おやつの中身は皆さんがどれだけ頑張ったかにかかっていますとする方法です」

さらに、東進ハイスクールの長瀬社長の言葉を引用し、中室教授は次のように付け加えます。

「教えることこそ、最も効果的に学ぶことだからだ」

グループ学習は教わる側だけでなく教える側にとっても大きな学びの機会となるのです。

科学的アプローチで子どもの学力を伸ばす

中室教授が提案する3つの秘策は、いずれも科学的な研究に基づいています。

目標設定、習慣化、チーム学習という方法を適切に組み合わせることで、子どもの学習意欲と学力を効果的に向上させることができます。

ただし、これらの方法を実践する際は、子どもの年齢や個性に合わせてアレンジすることが重要です。

また、強制ではなく、子ども自身が主体的に取り組めるような環境づくりを心がけることが大切だとしています。

「長い目で見れば、私たちの人生ってもう勉強し続けていかなければいけないわけです。勉強することが嫌いだって思ってしまったり、苦行だって思ってしまうと、非常にこの先の長い人生不利になると思うんです」