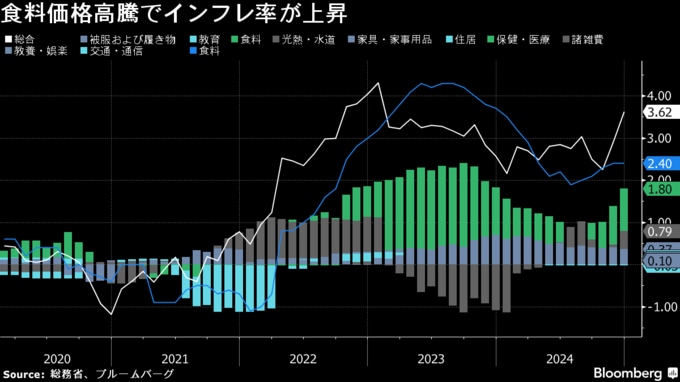

(ブルームバーグ):日本銀行の追加利上げ観測が強まる中、今後の金融政策運営を占う上で鍵となる1月の全国消費者物価指数(CPI)が21日に公表される。植田和男総裁は食料品の値上がりを一時的ではないとみており、生鮮食品を含む総合指数の動向にも注目が集まっている。

ブルームバーグの調査によると、1月の生鮮食品を除くコアCPIは前年比3.1%上昇と前月の3.0%を上回る伸びが見込まれている。生鮮野菜などの価格高騰が影響し、総合指数は4.0%上昇と前月(3.6%上昇)から大きく伸びが拡大する見通し。4%台に乗せれば、2023年1月(4.3%上昇)以来、2年ぶりの高水準となる。

日銀は1月に政策金利を17年ぶりの0.5%程度に引き上げ、経済・物価が見通しに沿って推移すれば利上げで緩和度合いを調整する方針を示した。その後も利上げに前向きな政策委員の発言や良好な経済指標が続く中、CPIが予想を上回れば利上げ時期の前倒しや最高到達点の引き上げを巡る市場の思惑が一段と高まる可能性がある。

みずほ銀行の唐鎌大輔チーフマーケットエコノミストは、「日銀がいつまでも様子見を続けることができるかどうかは分からない」とし、次の利上げは4月になると予想。「日本のインフレ率はG7各国の中で最も高いが、政策金利はわずか0.5%だ。日銀はまだ十分な利上げをしていない」と語った。

植田総裁は12日の国会答弁で、生鮮食品を含む食料品の値上がりは必ずしも一時的ではないと指摘。「国民生活に強いマイナスの影響を及ぼしていることは深く認識している」とし、消費者心理やインフレ期待に影響するリスクも考慮して政策運営を行う考えを示した。物価安定目標は、生鮮食品を含む総合ベースでの消費者物価で前年比2%と定義しているとも説明した。

日銀の追加利上げ観測を背景に、債券市場では長期金利の指標となる新発10年国債利回りの上昇が続いている。20日には一時1.44%と09年11月以来の高水準を更新した。

総合をより重視

基調的な物価動向を把握するため、日銀は振れの大きい生鮮食品を除くコアCPIやエネルギーも除くコアコアCPIの見通しを作成し、経済・物価情勢の展望(展望リポート)で示している。21年9月以降、総合の前年比はコアをおおむね上回る水準で推移している。

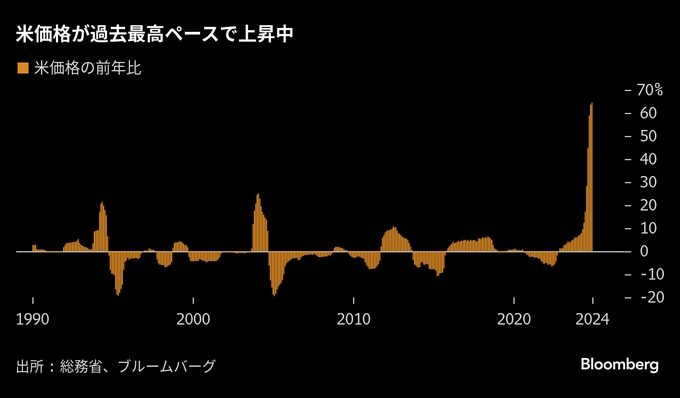

内閣府が1月に示した分析では、生鮮食品価格の上昇傾向は10年代以降に恒常的に見られ、近年はコアに比べて総合の前年比上振れが顕著と指摘。頻発する天候不順に加えて農業生産資材価格の上昇も生鮮食品価格に影響を与えている可能性があるとし、総合指数は物価や個人消費の動向を把握する上で、「従来以上に重要視すべき指標となっている」としている。

日銀出身で岡三証券の中山興チーフエコノミストは、中央銀行は野菜など生鮮食品は天候などに影響されやすくかつ影響を及ぼす術がないため重視していないと説明。ただ、長期にわたり全体のインフレ率が高止まりすれば、日銀はこれを最終的な物価目標としているため、厄介な状況に追い込まれる可能性もあるという。

日銀は1月の展望リポートで米価格上昇や円安などを背景にコアCPIとコアコアCPIの見通しを上方修正した。植田総裁は足元の物価上振れについてコストプッシュ要因による面が大きいとし、その部分は年央・年末にかけて低下していくとみているが、上振れリスクが顕在化すれば早めの政策対応を迫られる可能性がある。

元日銀理事の早川英男氏(東京財団政策研究所主席研究員)は4日のインタビューで、日銀が掲げる物価2%目標が総合を対象にしている中で、生鮮食品の上昇がトレンドならば、コアCPIは2%割れくらいがちょうどいいと指摘。生鮮食品の上昇に利上げでは対応できないとしながらも、日銀の物価目標の在り方が「今後の議論になってもおかしくない」とみている。

政府は14日、高騰する米価格を抑制するため、備蓄米21万トンを市場に放出すると発表した。農林水産省の発表によると、スーパーでの米の販売価格は一段と値上がりし、9日までの1週間では5キロ当たり3829円と前年比90%上昇した。米は生鮮食品には分類されないが、外食などサービス価格にも高騰の影響が波及しており、その価格動向も焦点の一つとなる。

--取材協力:関根裕之.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.