近年の物価高騰と生活者における暮らしの感覚

今日の日本では物価の高騰が進み、長らく続いたデフレ状態から脱却しつつある。これは景気回復と成長の兆しであるものの、給与水準がそれに見合う形で上昇していないため、消費者にとっては単に日々の「生活苦」につながるものとして、ネガティブに捉えられている。

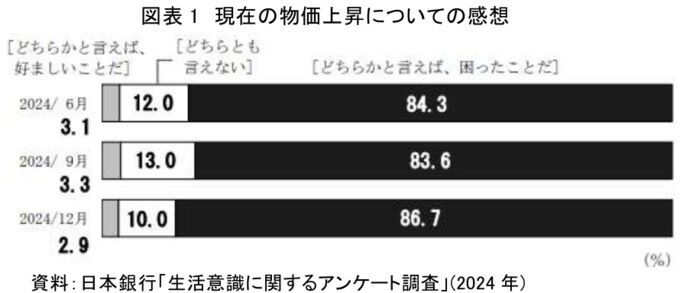

実際、日銀の調査でも「現在の物価上昇についての感想」として、直近で86.7%の人が「困ったことだ」と回答している。

エシカル消費と物価

こうした中、これからの消費スタイルとして提唱されてきた「エシカル消費」はどのような状況にあるのだろうか。エシカル消費は、2020年に策定された政府の「第4期消費者基本計画」の中で、「地域の活性化や雇用等も含む、人や社会・環境などに配慮して消費者が自ら考える賢い消費行動」と定義されている。具体的には、開発途上国の生産者・労働者支援につながる「フェアトレード商品」、健康支援・環境配慮につながる「オーガニック商品」、障害者の自立支援に向けた障害者による生産物などの購入や、国内の森林の適正管理・保全につながる国産木材の利用など、該当する消費行動は多岐にわたる。被災地などの商品・サービスを積極的に購入する「支援・応援消費」もあてはまる。

国連が掲げるSDGs(持続的な開発目標)とも関係が深く、特に12番目の目標である「つくる責任、使う責任」において、消費環境をサステナブルなものにする企業・消費者双方のアクションとして推進されている。

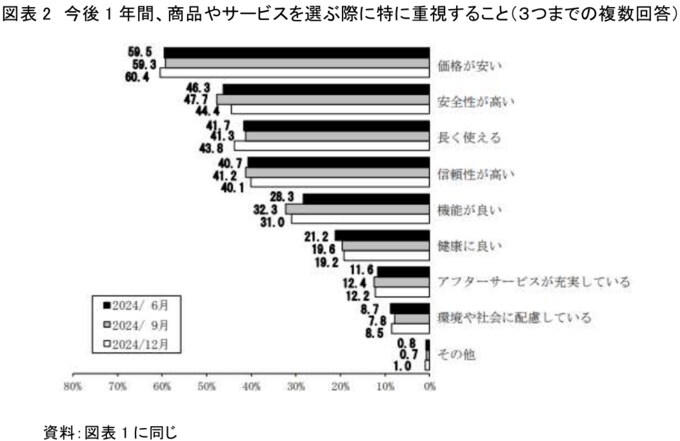

一方、今日の消費者の行動をみると、「今後1年間、商品やサービスを選ぶ際に特に重視すること」としては6割前後の消費者が「価格が安い」ことを重視していることがわかる。これに対し、「環境や社会に配慮している」とする割合は8%台と高くない。

一般に「エシカル商品」(エシカル消費とされる商品・サービス)は、そうでないものと比べて割高になる傾向があるため、物価高で生活が苦しい中では購入を控える傾向が強まるのは避けられない。実際、フランスでは気候変動等に危機感をもつ消費者によるオーガニック商品の購入が増加したものの、ウクライナ問題等でインフレが進んだことにより、2022年にはオーガニック食品の消費が大きく減退し、多くの専門店が閉店に追い込まれる事態となった。日々の生活と他者や環境への配慮を天秤にかけた場合に、多くの人が前者を選ぶことは避けられないだろう。