(ブルームバーグ):1カ月間アルコールを断つ「ドライ・ジャニュアリー(断酒の1月)」が終わり、にわか禁酒を続けてきた人は、飲みに行くか、それとも健康リスクに関する米医務総監の警告に沿ってアルコール抜きを続けるかを選択することになる。

この2つとも大きな問題がある。アルコールはほぼ間違いなく体に悪いが、社会的孤立もそうだ。

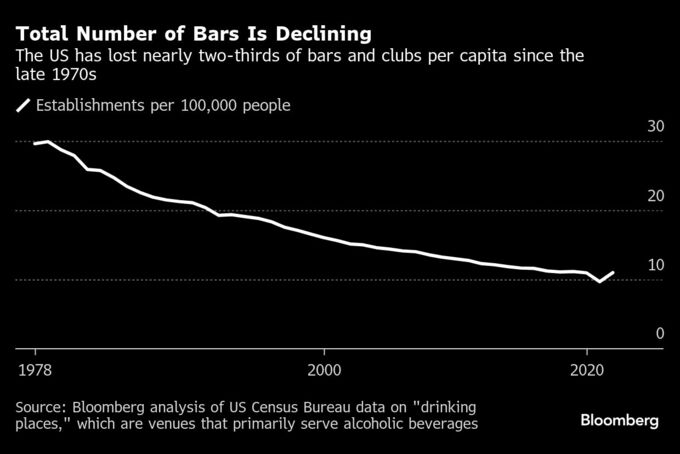

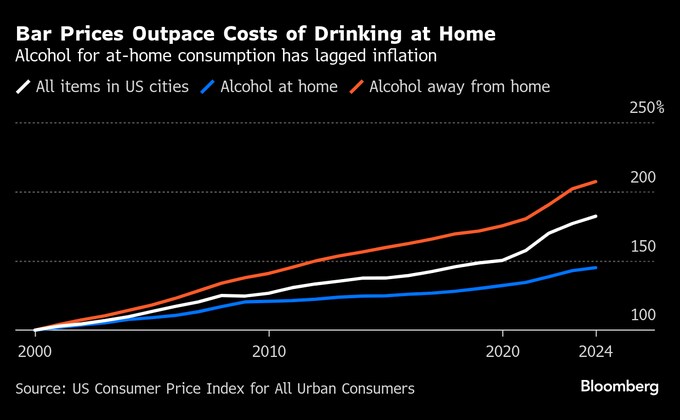

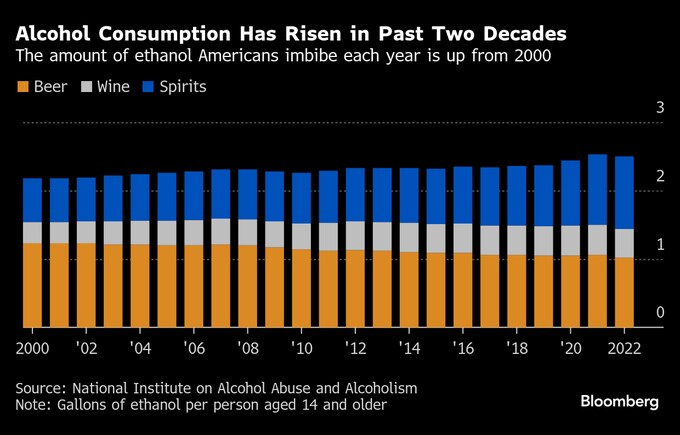

最近では1月に禁酒する人が増えているが、米国人のアルコール消費量はこの30年余りで最も多くなっている。レストランやバーでの外食費が高くなり、飲酒のかなりの部分が自宅で行われている。専門家によれば、この傾向は米国人にとって2つの最悪が重なった状況だ。

アルコールは事故や中毒、がんのリスクを高め、世界保健機関(WHO)は「最初の1滴から」リスクが始まると指摘する。家計にも響く。労働統計局のデータによると、平均的な米国人はアルコール飲料に年間637ドル(約9万9000円)を費やしているという。

一方、医務総監は米国で孤独が「まん延している」と警鐘を鳴らす。社会的孤立は早死にするリスクを29%高め、1日15本の喫煙と同程度の影響があるとの研究結果に言及した。

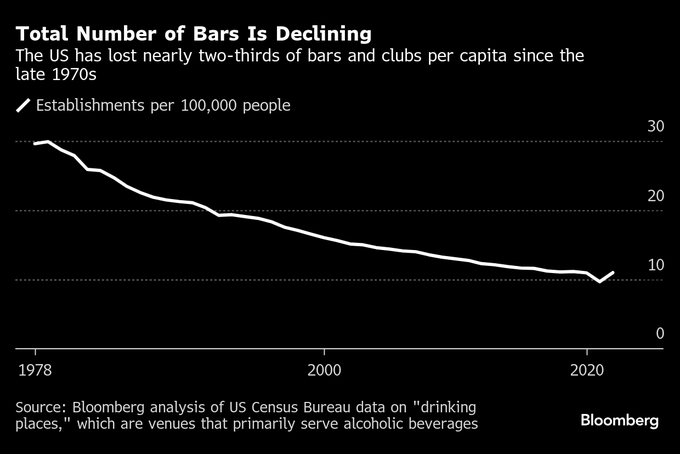

好き嫌いにかかわらずアルコールは社会生活の重要な部分を占める。インフレ統計を見ると、外出費用は増加傾向だが、飲酒する人もしない人も、社交の場として地元のバーや、ダンスやライブショーを楽しむ場としてクラブを利用する。

「年齢を重ねると友達づくりが難しくなる」と、マット・リンドナーさん(42)は語る。以前は1月を禁酒月間にしていたが、今年は地元のバーに通い続けた。「アルコールは対面での友人関係構築に役立つ」と感じている。

「アルコールによる健康への影響を意識しないといけないが、それが社会生活を良くも悪くも変える点を認識することが必要だ」と話す。

経済的な豊かさでは、米国人はかつてないほど裕福だ。 旅行やコンサートチケットの需要は旺盛で個人消費の堅調さは変わらない。それでもバーなど地元の人たちが集まる場の減少とともに、地域社会や社会生活の指標は大きく低下。アメリカン・エンタープライズ研究所の機会・社会的流動性センターのディレクター、スコット・ウィンシップ氏は、人とのつながりがますます希薄になっていると分析する。

社会的貧困の兆候の一つと考えられるのは、米国人が毎日家で過ごす時間が増えていることだ。プリンストン大学のパトリック・シャーキー教授(社会学)が執筆した2024年の論文によると、米成人は20年前に比べ、通常の日に自宅にいる時間が1日当たり1時間39分長くなった。自宅で楽しめるなら問題にはならないだろうが、「自宅での活動は、自己申告による幸福度の大幅低下と関連している」ことが研究で分かっている。

コミュニティーの衰退に関し専門家がよく指摘する対策は「社会インフラ」の強化だ。これは曖昧な用語で、図書館や高齢者センターなど、人とのつながりを後押しする政策や制度を指す。18年の著書でこの概念を広めたニューヨーク大学の社会学者エリック・クライネンバーグ氏は、「リスクが高めの社会インフラ」ではあるが、バーは重要だと主張する。

バーは見知らぬ人が集い、同僚同士が友情を育み、大人のスポーツチームが「関係を深めるために集まる」場所だという。もちろん、アルコールによる健康リスクは、バーに行くことで得られそうな社会的利益を損なう恐れもある。

医務総監の勧告では、女性の場合、生涯にわたるがんのリスクは、ほとんどまたは全く飲まない人が16.5%に対し、1日1杯で19%。1日2杯では22%に上昇する。男性の場合、リスクはそれぞれ10%、11.4%、13.1%となっている。

原題:Alcohol’s Cancer Warning Risks Escalating Another US ‘Epidemic’(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.