実質賃金プラスの条件

(1)不十分な実質賃金伸び率 (年/期)

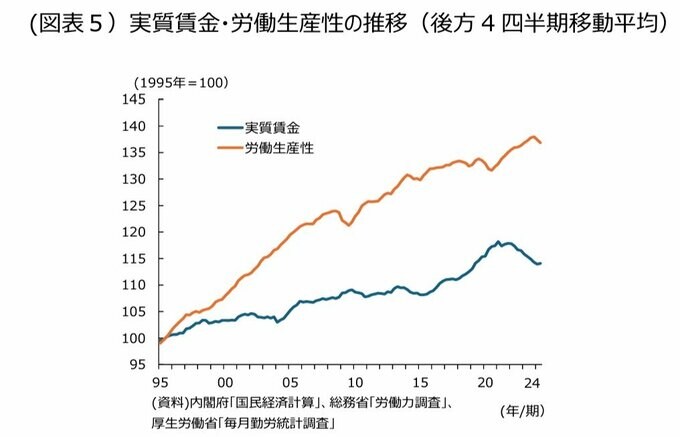

以上のようにみてくれば、足元にかけて賃上げ率は高くなったものの、その内実は企業規模や労働者の属性によってバラツキが大きく、まだまだ望ましい賃上げが実現しているとは言えないことがわかる。加えて指摘する必要があるのは、実質賃金の低迷が続いていることである。さすがにインフレ率が大きく上振れした昨年の実質賃金の大幅マイナスと比較すれば、状況は改善に向かっている。毎月勤労統計調査ベースの実質賃金は、2024年6・7月にプラスになり、8~11月には再びマイナスになったものの、減少幅は大幅に縮小してきた。毎月勤労統計調査で実質化に用いている消費者物価指数は、一般的に使われる生鮮食品を除くベースではなく、上昇率が大きい帰属家賃を除く総合ベースである。このため、ややマイナス方向にバイアスがあるともいえ、実勢では実質賃金はすでにマイナス基調を脱したという見方も可能であろう。しかし、厳しい財政事情を勘案すると、経済財政の持続性を担保するには国民負担の引き上げは不可避であり、その意味で勤労者世帯の実質可処分所得をプラスにするには、実質賃金伸び率については1%程度のプラスを維持したいところである。

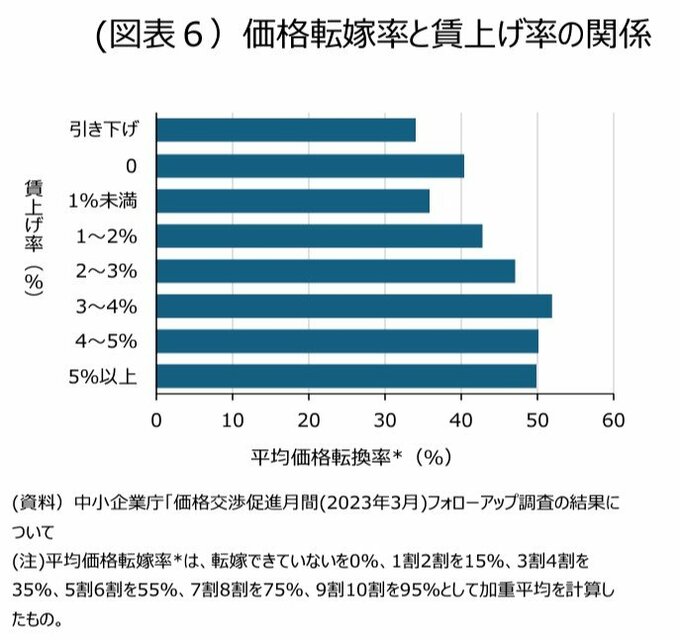

では、実質賃金伸び率を高めるにはどうすればよいか。「実質賃金を高めるには名目賃金を高めればよい」というのが素朴な発想だが、名目賃金を高めると物価も上昇し、実質賃金はどうなるかはわからない。1970年代の欧米では、石油価格急騰による物価高騰を補うべく、労働組合が高い賃上げを要求したが、その高い賃上げが値上げを誘発し、賃金上昇と物価上昇の悪循環をもたらした。 実質賃金を高めるには、実質労働生産性を高めるべし、と言うのが常識的な見方であろう。しかし、労働生産性は着実に上昇してきたものの、実質賃金が伸び悩んできたのが日本の現実である。これは労働生産性が高まっても、労働分配率が低下したため、賃金に回らなかったという面がある。賃金が増えなかったので家計の低価格志向が強まり、単価がむしろ下がって実質生産性が高まっていても名目生産性は低迷した。これがさらに賃金を抑えることになった。こうしてみれば、労働分配率の適正化が極めて重要であり、それには春闘で賃上げの気運を継続させることに加え、価格転嫁の適正化で大企業から中小企業への付加価値移転を進め、中小の賃上げ余力を高めることが必要といえる。実際、中小企業においては、価格転嫁率が高いほど賃上げ率が高い傾向が確認できる。

(2)実質賃金の決定要因

しかし、実は労働生産性の引き上げと労働分配率の適正化を実現しても、実質賃金が上がらない可能性がある。実質賃金を定義式によって分解すると①労働生産性、②労働分配率、③物価比率(GDPデフレータ/消費デフレータ)、の3つのファクターに分けることができる。ここで、物価比率(GDPデフレータ/消費デフレータ)は、交易条件(輸出物価/輸入物価)に近似できることから、交易条件が実質賃金に無視できない影響を及ぼしているといえる。

これは、直観的に言えば、実質労働生産性が上昇して国内で生産させる富が増え、その一定割合が労働者に適正に分配されても、輸出物価が低迷すれば輸出品の値段が抑えられて正当な対価が得られずに、日本国内でシェアするパイが減ることを意味している。また、輸入物価が上昇すればその分実質所得は減少し、輸入代金支払い増によって国内の富が海外に流出することになる。交易条件は中長期的に悪化傾向を辿っており、輸出価格が低迷することで品質に見合った代金を海外から受け取れない一方、輸入価格が上昇傾向を辿ってきた結果、国内の富がネット流出し、実質賃金が下押しされてきたという構図が浮かび上がる。

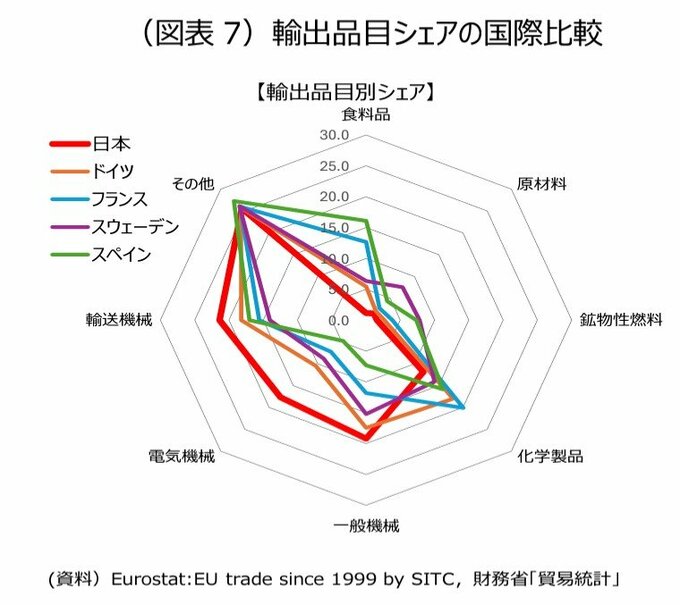

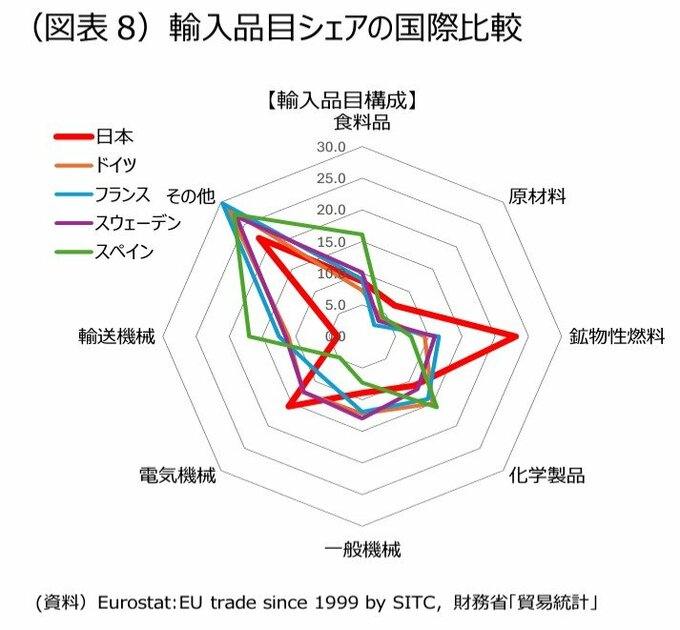

ここで、輸出価格の低迷の背景として、輸出構造(産業構造)の転換の遅れが指摘できる。財別の輸出構造を日本と欧米で比較すると、日本は電機機械および輸送機械に極端に集中していることがわかる。これら分野は中国や韓国、台湾などのアジア新興国の追い上げが激しく、価格競争に巻き込まれやすく、輸出価格が低迷する大きな要因になっている。一方、輸入価格上昇の背景にはエネルギー構造転換(脱炭素化)の遅れがある。再生可能エネルギーへのシフトを急速に進めてきた欧州に比べ、日本は立ち遅れ、東日本大震災以降、原発の稼働率が大幅に低下し、結果として化石燃料の輸入が急増した。交易条件の傾向的悪化の背景には、産業・エネルギー構造の転換の遅れがあり、それが引いては実質賃金の低迷につながっているのである。

賃上げとの関係でいえば、これまでは賃金抑制がコスト削減を可能にし、結果として、産業・エネルギー構造を時代の変化に合わせる形でシフトすることが後回しにされてきた。しかし、いまやわが国日本もデフレ経済からインフレ経済へ移行するなか、企業が利益を出すにはコスト削減のみでは難しくなり、売上を伸ばすための事業構造の転換に積極的に取り組む必要がある。つまり、名目賃上げを実現することは、構造転換を進めるドライバーとなり、結果として交易条件の改善を通じて実質賃金にプラスの影響を及ぼすことが期待できる。