(4)賃上げ率と平均賃金伸び率の乖離

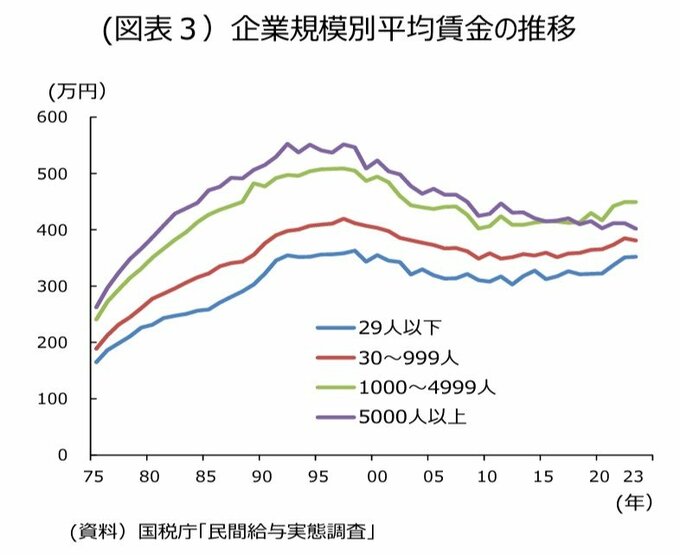

ここで注意が必要なのは、賃上げ率とは個々の労働者からみた前年からの賃金の上昇率であり、マクロ的な雇用者の賃金水準の平均上昇率とは乖離がある点である。そのため、賃上げ率は大手企業が高いが、平均賃金上昇率は中小企業の方が高い、という一見矛盾することがみられる。国税庁「民間給与実態調査」によれば、企業規模別には従業員規模の大きい企業ほど賃金水準は高い傾向がみられるが、近年では5000人以上大企業の平均賃金が1000~4999人を下回るようになり、中堅・中小がむしろ上昇していることがわかる。

大企業の賃上げ率が高いにもかかわらず、平均賃金が低迷しているのは、既に指摘した取り、賃上げが若手・中堅に偏り中高年に恩恵が十分に行き渡っていないことのほか、男性に比べ相対的に賃金水準が低い女性の割合が高まっている結果という面がある。これは、大企業での女性活躍の余地を示唆しているものといえる。

一方、中小企業の平均賃金の上昇は必ずしも前向きに捉えられない。人材確保のために積極的に賃上げに踏み切っている中小企業もある一方、既にみたように賃上げ幅は相対的に小さいケースが多い。にもかかわらず、中小の平均賃金が上昇しているのはなぜか。中小では若手の確保が難しいため、相対的に高賃金の中高年の割合が高まることで、賃上げ幅が大きくなくても平均賃金が上昇してしまうことの影響が考えられる。さらに零細の低収益・低賃金の企業が廃業を余儀なくされていることで、平均賃金が結果として上昇している面もあると推測される。中小企業全体では賃金総額が伸び悩んでいることを踏まえると、年齢構成要因や低収益企業が廃業するなど、縮小均衡の結果として平均賃金が上昇している面が無視できない。

(5)労働分配率からみた賃上げ余力

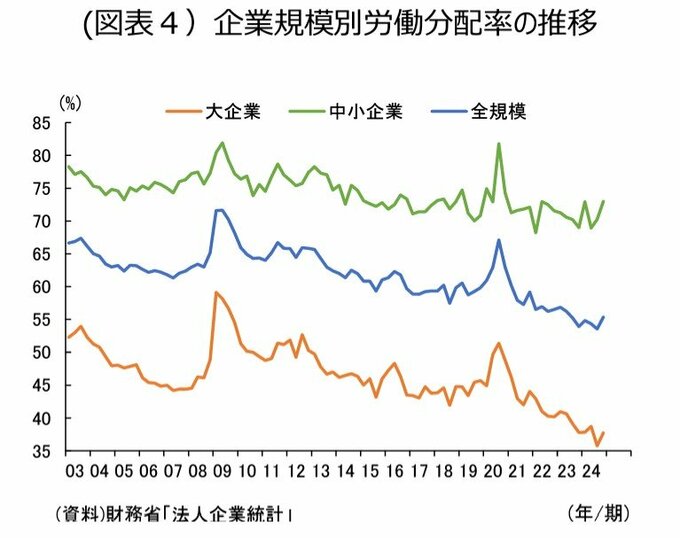

賃上げ余力を判断するため、労働分配率の動きを企業規模別にみると、大企業では大きく低下する一方、中小では高止まり傾向にあることが分かる。この基本的な背景には、損益分岐点比率の違いなどに反映されるように、大手の固定費比率が低く、経営効率が良いことがある。だが、企業間取引価格の状況の影響も受けていると考えられる。

日銀短観の価格判断DIにより、販売価格DIと仕入価格DIとの差をみると、マイナス幅が中小の方が大きくなっており、中小企業がコスト高を販売価格に十分に価格転嫁できていないことが窺われる。つまり、売上高の規模別格差よりも経常利益の格差が大きいのは、大手企業は中小の下請け企業などにコストダウン要請ができる一方、中小はサプライチェーンの川上に位置することもあって、十分に価格転嫁できていないことを物語る。こうしてみれば、労働分配率の規模別格差が示唆するのは、大手企業が中小企業の価格転嫁をより前向きに受け入れる余裕があることである。それによってサプライチェーン・バリューチェーン全体での付加価値配分を適正化し、中小企業の賃上げ余地を生み出すことが重要であろう。