(2)大幅賃上げの内実

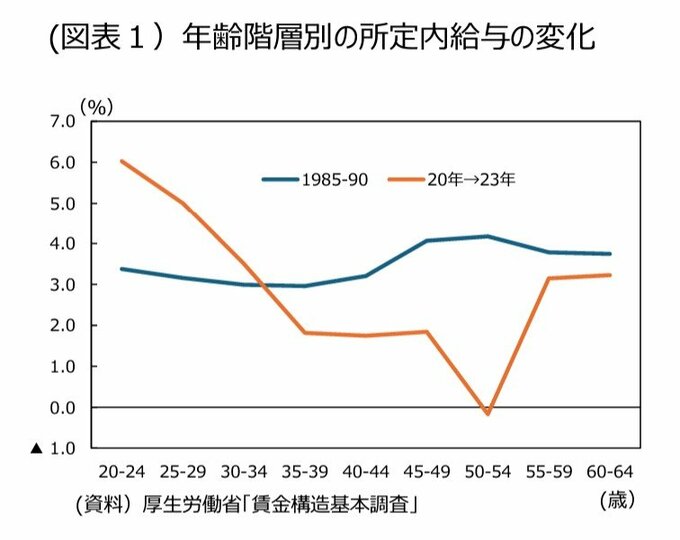

春季賃上げ率はバブル期並みを記録したとはいえ、その内実は当時とは大きく異なる。それはこの間、人事・賃金制度が大きく変わり、「ベア(ベース・アップ)」の意味合いも変質したからである。いわゆる年功賃金の制度的実態である職能資格制度のもとでは、勤続年数ごとに横並びで昇給し、組合員も管理職も同様に賃上げが行われた。しかし、いわゆる成果主義の洗礼を経て、賃金制度の個別化が進み、とりわけ管理職については年功的な要素が薄まった。「ベア」も2000年代に入って、その実態は職種や年齢階層で増加率が異なる「賃金改善」が一般化した。こうした結果、従来は年齢階層で賃上げ率がさほど大きな差がなかったものが、年齢によってばらつきが生まれるようになった。脱年功の動きや若手登用の動きの中で、若手・中堅層の賃金が相応に増える一方、中高年層は増えず、場合によっては減少するケースも生まれるようになった。

実際、厚生労働省「賃金構造基本調査」により、従業員1000人以上の年齢別所定内給与の変化をみると、2023年は2020年に対し若手は5%を上回る上昇に対し、50歳代前半は小幅減少している。2024年について、『経済財政白書』2024年版が民間給与計算代行サービスのビッグデータを集計した結果によれば、40~50歳代にも賃上げが波及し始めているものの、若手・中堅に及ばないことは大きくは変わらない。

(3)中小企業の賃上げ状況

さらにいえば、春闘賃上げ率は基本的に大手企業の正社員である組合員についての集計であり、一部しか反映されていない中小企業従業員の賃上げ状況の実態は芳しくないのが実情である。連合の集計によれば、従業員300人未満の中小企業の賃上げ率が4.45%になるなど、中小企業についても賃上げの動きは出てきている。ただし、労働組合のある中小企業は決して多くはなく、連合集計での中小企業は比較的規模が大きく、また、労働組合のあることによって賃上げができている企業についての数字と言える。

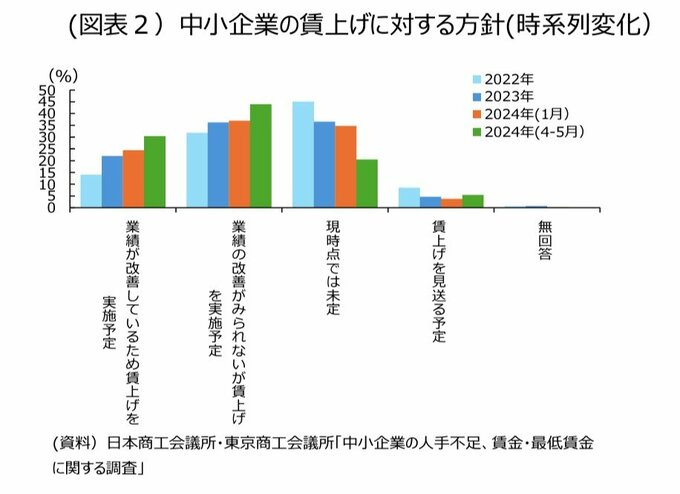

24年1月に商工会議所が行った調査では、従業員301人企業で2024年度の賃上げを予定していたのは65.9%だが、6~10人では50.3%、5人以下では32.7%にとどまる。同じく商工会議所の調べでは、2024年度の賃上げ方針として、「賃上げを実施予定」と回答した企業割合は、1月時点で集計企業全体では61.3%、4~5月に再調査したものでは74.3%にのぼったが、いずれの時点の調査でも、賃上げ予定企業のうち「業績が好調・改善しているため賃上げを実施予定」とする企業は4割程度で、約6割は「業績の改善がみられないが賃上げを実施予定」としている。つまり、中小企業にも賃上げが広がり始めているが、人材確保のためや物価上昇に伴う従業員のモチベーション低下を恐れ、無理して賃上げ(防衛的賃上げ)を行っているケースが少なくないことが窺われる。