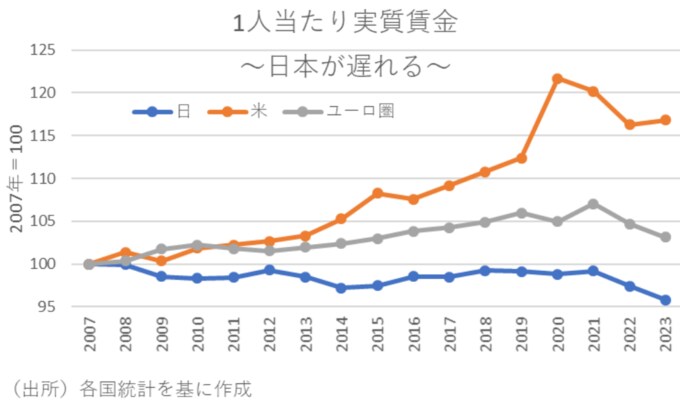

日本の実質賃金の上昇が海外に比べて大幅に遅れている。現行基準の米国労働時間データが存在する2007年以降の一人当たり実質賃金を日米欧で比較すると、2023年時点で米国が2007年対比で+16.8%、ユーロ圏が同+3.1%増加しているのに対し、日本は同▲4.2%減少していることがわかる。

実質賃金低下の主因は労働時間

一般的に、W:名目雇用者報酬、YN:名目GDP、YR:実質GDP、E:雇用者数、h:労働時間、PGDP:GDPデフレーター、PPCE:個人消費デフレーターとすると、一人当たり実質賃金=(W/PPCE)/Eについては、以下の式により要因分解できることが知られている。

(W/PPCE)/E=W/YN×YR/Eh×PGDP/PPCE×h

つまり、「一人当たり実質賃金=労働分配率×労働生産性×交易条件×労働時間」となる。

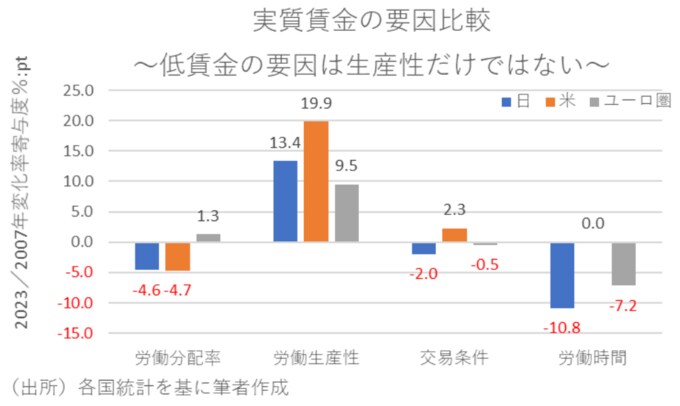

以上の式を用いて、日米ユーロ圏の一人当たり実質賃金が2007年対比で変動した要因について、その変動率を労働分配率、労働生産性、交易条件、労働時間に分解した結果を見ると、一般的に実質賃金低迷の主因と言われている労働生産性は米国ほどではないものの、ユーロ圏よりは高い押し上げ要因となっていることがわかる。

一方、労働分配率の要因については、米国と日本が同程度の押し下げ要因になっている一方で、ユーロ圏については押し上げ要因として作用していることがわかる。また交易条件に至っては、食料やエネルギーの国内供給力が高い米国がプラスに作用している一方で、ユーロ圏は小幅マイナス、そして一次産品の国内自給率が低い日本に至っては大幅な実質賃金の押し下げ要因となってきたことがわかる。そして何といっても、日本は労働時間が一人当たり実質賃金に対する最大の押し下げ要因になっていることがわかる。

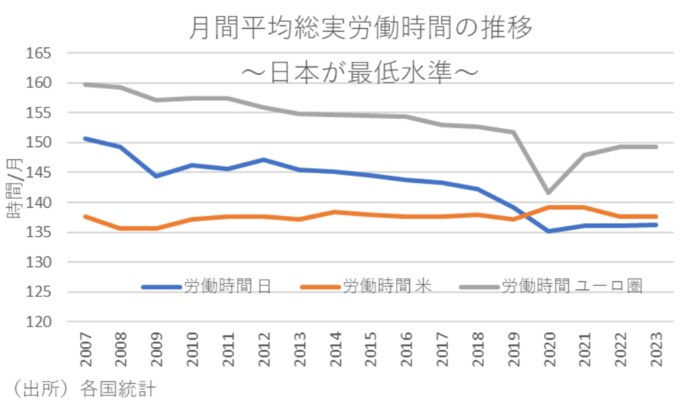

そこで、日・米・ユーロ圏の月平均総実労働時間の推移を比較すると、日本だけ働き方改革に伴う労働時間規制が強化された2010年代後半以降、急速に労働時間が減少していることがわかる。

こうしたことから、日本の実質賃金を欧州並みにあげるのであれば、労働生産性を高めることもさることながら、労働分配率や交易条件に加えて、労働時間のマイナス寄与を縮小させることが必要になるといえよう。