(ブルームバーグ):取締役会の多様性向上に向け、政府が東証プライム市場上場企業の女性役員比率を2030年までに30%以上とする目標を掲げて以降、女性社外役員の採用は増加している。育成セミナーや紹介サービスが活況を呈する一方、人材の質の確保や就任後の支援体制の整備など課題も浮かび上がっている。

女性役員の育成と企業への紹介をサポートするオンボードが今年主催した連続講義のパネルディスカッションには、弁護士や企業幹部など約70人が参加。企業に社外役員として選ばれるために準備すべきことなどさまざまなテーマの議論に耳を傾けた。受講者の半数以上は役員経験がなく、「経験や専門性を他の会社の経営に生かしたい」との思いから受講を決めたという。

社外取締役の紹介サービスを提供するパソナグループでは、女性社外取締役の成約件数がこの3年間で5倍以上に増加した。社外取締役等を対象にトレーニングを実施する日本コーポレート・ガバナンス・ネットワークが2017年から開講するプログラムでは、今年参加した約100人の受講生のうち7割以上が女性だ。

女性取締役への注目が高まっている現状について、東京都立大学大学院の松田千恵子教授(経営学)は「バブルのようだ」と指摘。「取締役会に多様性が入ることで意思決定の成功率が上がること自体は良いことだ」と話す。

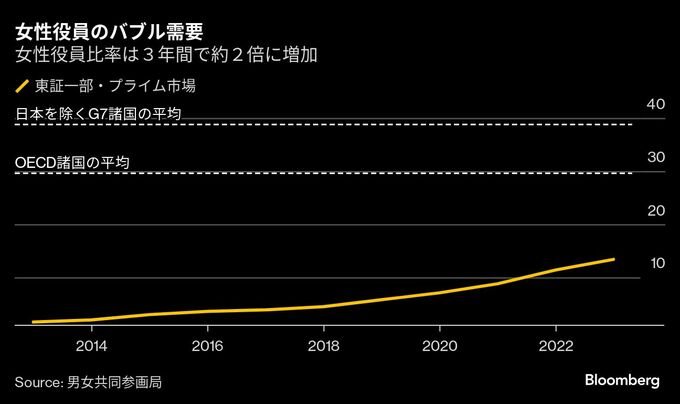

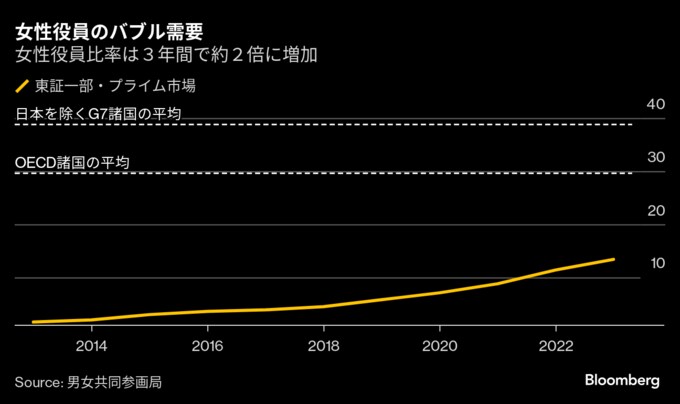

内閣府によると、東証一部(22年4月まで、約2200社)・プライム市場上場企業(23年時点で約1700社)の女性役員比率は3年間で約2倍の13.4%に増加した。一方で、経済協力開発機構(OECD)諸国(22年時点で29.6%)や日本を除く主要7カ国(G7)諸国(同38.8%)と比較するとその差は依然として大きい。

日本総合研究所が9月下旬に発表した調査結果によれば、プライムとスタンダード市場の上場企業の女性役員比率は24年度に13%と、前年度の10.9%から上昇。社内役員に占める女性比率が3.4%(前年度2.9%)であるのに対し、社外役員に占める比率は24.1%(同20.5%)となった。女性社外役員は兼務比率も高く約30%と、男性の約13%を大きく上回っている。

調査を実施したシニアマネジャーの綾高徳氏によると、日本の場合、ポストを求めて他社に転職するのではなく、内部昇格するキャリアモデルであるため、社内役員に就任するまでに時間がかかり、出産や育児の負担が大きい女性にはマイナスに作用する。「それだけ女性の社外役員は引っ張りだこ。さらに増やしていくためには発掘しかない」と語る。

アップデートする時期

6年後の女性役員比率30%達成を目指す企業側のニーズに対し、社外役員の仕事に関心を示す女性が増加し、女性社外役員は順調に増えているが、人材の質の確保を懸念する声もある。社外役員を「割のいい転職先やアルバイト先と捉える人が増えてきてしまったのはやや残念」と松田教授は話す。

人材の質の確保に向けて課題となっているのが、報酬や職務内容、就任後の支援などだ。

日本総研の綾氏よると、TOPIX500構成企業の社外役員の平均報酬は約1310万円。スタンダード市場では360万-600万円程度だという。綾氏は、社外役員の報酬について「安過ぎる」と指摘。取締役会で果たすべき職責を考えると、「違和感がある」と言う。

経済産業省の調査によると、半数以上の社外取締役は取締役会への出席を除いた活動時間が1カ月10時間以下。社外取締役の貢献度は活動時間で単純に測れるものではないが、現状の活動時間では職責を果たすことが難しいと綾氏は指摘。「よりしっかりとした関わり方とそれに対する報酬にアップデートする時期に来ている」と話す。

女性側も企業側も不安

就任後の社外取締役への支援も求められている。初めて就任する社外取締役の多くが、期待される役割について自身に不足を感じているのに対し、就任先企業による研修等を受講したことのある社外取締役は57%にとどまっていることから、企業からの支援が十分ではないケースも多いと経産省は指摘している。

特に増加ペースの速い女性社外取締役への支援は急務だ。女性社外取締役向けの研修プログラムを提供するコラボラボの横田響子代表取締役は、「実は女性側も企業側も不安だ」と指摘。17年から女性社外取締役の紹介事業を手がける同社には、女性役員から「取締役会で貢献できているのか不安」、「どのくらい踏み込んだ発言をしていいのか分からない」などの悩みが寄せられた。

横田氏は、女性の社外取締役は多様性の観点から就任することが多く、企業にとって「耳の痛いことを含めて異なる視点での発言や、今までの役員会では気付かなかったようなことを言うことが求められている」と指摘。

専門性と最低限の知識を持って臨んでほしいという企業側の要請を踏まえ、経営者の立場に立って話すことや意見を言うタイミングなどにも気を配りつつ専門性を発揮できる人材育成を目指して研修を行っている。

強まる機関投資家の要請

女性役員登用を求める動きは、海外だけでなく国内の機関投資家の間でも強まっている。国内株式議決権行使基準について、日興アセットマネジメントは、東証プライム市場上場企業で女性取締役が不在の場合は、経営トップである取締役選任議案に原則反対するとしていたが、4月からは対象を全市場に拡大した。

プライム市場上場企業で女性取締役が存在しない場合、代表取締役の選任に原則反対する方針のニッセイアセットマネジメントも25年6月からは対象を全上場企業に拡大する予定だ。

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワークの執行役員、富永誠一氏は、コーポレートガバナンス・コードが策定された15年にも社外役員の質を問う議論があり、日本企業は乗り越えてきたと指摘。企業が努力するプロセスを見守っていきたいと話した。今後は女性役員比率を増やすことに加え、取締役会の多様化が企業価値の向上や監督機能の強化に効果的につながるような取り組みが求められそうだ。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.