(ブルームバーグ):8日の日本市場では株式が反落。米国経済や金利の先行きに不透明感がくすぶる中、投資家の売り買いが交錯し、日経平均株価は荒い値動きとなった。株価にらみの円も乱高下。債券は順調な結果となった30年国債の入札後に超長期債を中心に上昇基調を強めた。

7日の米国市場では株式が半導体関連株中心に下落、国債入札が低調だったことなどで長期金利は上昇した。米市場の流れを受けた日本株は、日経平均が一時800円以上下落。一方、前週末から週初にかけての大暴落で目先の相場反発を狙う買いも入り、一時プラス圏に浮上する場面もあった。

7日は日本銀行の内田真一副総裁が講演で、市場が不安定な状況で利上げは行わず、当面は現行の金融緩和を維持する考えを示すなど、ハト派的スタンスに軌道修正。過度な金融引き締め観測の後退で相場は株高・円安で反応したが、市場が落ち着けば再利上げの可能性は残るため、相場の方向性が定まりにくい。

カメット・キャピタル・パートナーズのケリー・ゴー最高投資責任者(CIO)は「市場がどれほど不安定であったかを考えると、新たなトレンドが生まれる前の整理期間だ」と指摘。落ち着きを取り戻すか、新たにボラティリティーが生まれるか、「この2、3日が非常に重要」と述べた。

株式

東京株式相場は反落。朝方に一時800円以上下げた日経平均は、午前の取引終了間際に上昇に転じたが、午後は再びマイナス圏に沈んだ。前日の米国市場では国債入札の低調などから金利が上昇(債券価格は下落)、株価は下落したため、世界的な金融混乱への不安がくすぶった。

日経平均の日中高値と安値の差は1100円強と、過去3日の2000-4000円からは縮小したが、年初来平均(514円)の倍以上と依然高水準だった。東証33業種は26業種が下落し、下落率上位は非鉄金属や銀行、卸売業、電機、機械など。半面、中東情勢不安を背景とした国際原油市況高を材料に鉱業、石油・石炭製品は上昇し、米景気の影響を受けにくい陸運や小売業、食料品も上げた。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の大西耕平上席投資戦略研究員は、きょうの下げは2日連続で陽線を付けた後、きのうのニューヨークが弱かったことを受けたもので、日経平均ボラティリティー・インデックスもまだ高水準にある中、「値動きが大きかった過去数日の流れが続いている」との認識を示した。

また、朝方公表された7月の日銀金融政策決定会合の主な意見も、市場が混乱する前にタカ派的な決定が行われた時のもので、当然の内容だが、やや後付け的に売り材料視された可能性があるとも話していた。

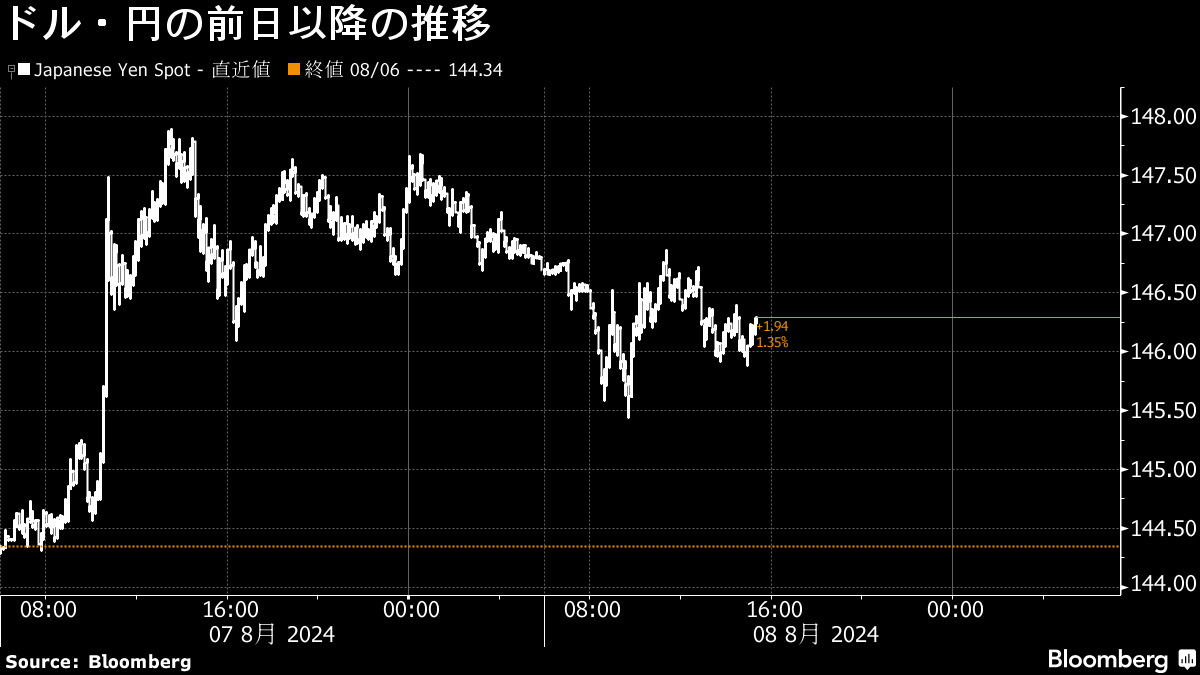

外国為替

東京外国為替市場の円相場は対ドルで146円を挟む荒い値動き。日経平均が一時800円超下落する場面では、投資家心理の悪化による円売りポジションの買い戻しが優勢になり、145円台前半まで上昇した。金融機関が外為取引の基準レートとする公示仲値にかけてはドルが買われたほか、株価の下げ渋りに伴い146円台に戻した。

三菱UFJ銀行金融市場部為替トレーディンググループの大原豪上席調査役は、ドル・円やクロス円は日本株との連動性が高いとし、「投資家のリスク許容度の変化に応じて行ったり来たりしている」と解説。市場の流動性が低下する中、「引き続き1日に2、3円と動きやすい状況だ」と述べた。

SBIリクイディティ・マーケットの上田真理人金融市場調査部長も、株式市場が落ち着かないとドル・円も落ち着かないとした上で、8日発表の米新規失業保険申請件数が注目され、「米指標が弱いと景気懸念から株安・円高が進む」と警戒感を示した。

債券

債券相場は上昇。30年利付国債入札が順調な結果となり、買い安心感が広がった。超長期債利回りの低下が大きく、利回り曲線はフラット(平たん)化が進んだ。

東京海上アセットマネジメント債券運用部の海老原慎司チーフ債券ストラテジスト兼シニアファンドマネジャーは、30年債入札は事前に警戒感が高まっていた割に強い結果になったと指摘。「午前の取引まで調整が進んで利回り曲線がかなりスティープ(傾斜)化し、投資家の需要を引きつけたのではないか」と述べた。

海老原氏は、入札結果を受けて前日までのスティープ化はいったん止まり、フラット化に転じているとみており、「これがトレンドになるかはしっかりと見極めていきたい」と言う。

入札結果によると、最低落札価格は99円30銭と市場予想99円15銭を上回り、投資家需要の強弱を反映する応札倍率は3.47倍と、前回の2.97倍から上昇した。

日本債券:30年利付国債の過去の入札結果(表)

新発国債利回り(午後3時時点)

--取材協力:佐野日出之、酒井大輔、Richard Henderson.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.