ふぐ毒で死ぬ人続出!秀吉の禁止令 解禁を働きかけたのは伊藤博文公

ふぐが食べられていた歴史は古く、なんと縄文時代から。しかし、その猛毒からふぐを食べて死ぬ人が続出。1592年には、豊臣秀吉が「この魚食うべからず」と「河豚食禁止令」を出すほどでした。

ふぐ食は明治時代になっても禁止されており、法律でも「河豚食ふ者は拘置科料に処す」と定められていました。

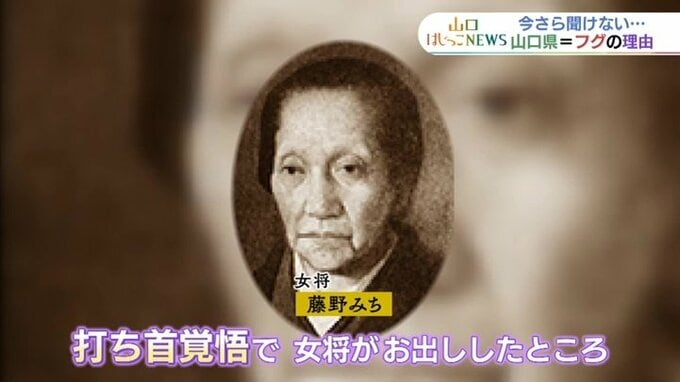

状況が大きく動いたのは、1887年(明治20年)。

橋本支配人

「明治20年に、伊藤博文公がこちらに食事に来られた時にたまたま当時、海が時化っていまして、ほかに出すお魚がなかったものですから、仕方なく当時ご禁制であったふぐを打ち首覚悟で女将が伊藤博文公にお出ししたところ、こういうおいしいお魚は、禁制にしておくのはもったいないということで・・・」

伊藤博文が今でいう山口県知事に働きかけ、翌年ふぐ食を解禁させました。これをきっかけに刺身、鍋、唐揚げなど、様々な料理へと姿を変えふぐ食文化は全国へと広がっていったんです。

橋本支配人

「他の魚とは違い、たんぱくな魚でもありますので、お客様には、たくさんお越しいただいて、ふぐの味を知っていただきたいなと思っております。」

不遇の時代からふぐの時代へ。近代日本の始まりとなったこの地で、ふぐは名声と、人々の胃袋をしっかりとつかんだようです。

「なぜ山口県と言えばふぐ」なのか理由はわかったところで、ここからがはじっこニュースです。ふぐのこと、あれこれ ふくらませてみました。まず、こちらです。