墓標の設置者も不明ですが、市民グループによりますと当時の寺の住職が、黒部川の現場で亡くなったおよそ20人の骨が入った骨がめを引き取り、供養していたとの言い伝えがあるといいます。

■難工事を極めた黒部川の電源開発…

呂野用さんが亡くなった1937年(昭和12年)は、いわゆる15年戦争の始まりとされる1931年(昭和6年)の満州事変から6年が経過し、日本は本格的な戦時体制に移っていく時期です。

当時の朝鮮は日本に併合されていて、1918年に完了した朝鮮総督府の「朝鮮土地調査事業」により多くの人々が土地や山林を追われ、生活の場を求めて日本列島(当時は内地と呼ばれていた)に来ていました。

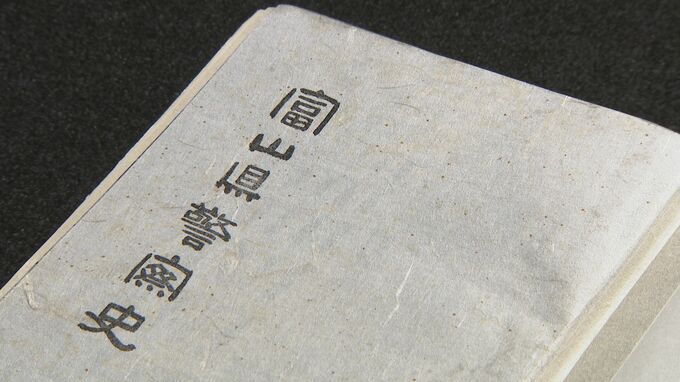

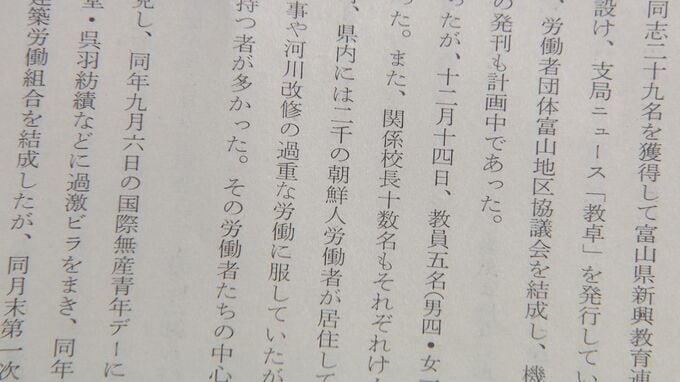

富山県警察本部が昭和40年(1965年)に発行した「富山県警察史 上巻」(編者:瓜生俊教)によると、昭和6年(1931年)には県内に2000人の朝鮮人労働者が居住していたとの記述があります。そのうち多くの人々が庄川の小牧ダムや黒部川のダム建設に従事していたとみられます。

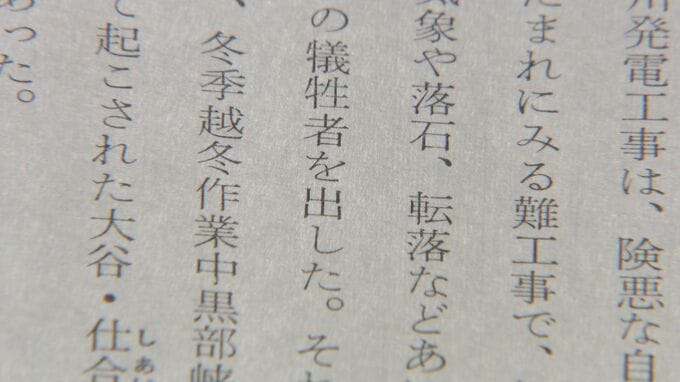

黒部川の電源開発に関する事故についても記述があり、険悪な自然に抗う難工事で初期の頃は相次ぐ天災や人災によって多くの犠牲者を出したこと、特に越冬作業中は黒部峡谷特有の旋風と雪崩で、飯場が倒壊する事故が相次いだとされています。

なかでも1927年(昭和2年)1月29日早朝の柳河原発電所(黒部第一)の大谷での雪崩では、日本人28人、朝鮮人5人が死亡。

1938年(昭和13年)12月27日未明の欅平発電所(黒部第三)の仕合谷でも越冬していた従業員139人のうち65人が死亡。

1940年(昭和15年)の同じく欅平発電所(黒部第三)の阿曽原でも約400人のうち28人が死亡するなど、いわゆる黒部川電源開発の3大事故とされています。

冬季間でなくても急変する山の気象、そして落石、転落などによって多くの犠牲者を出してきた黒部の奥山。そんな厳しい労働環境にあったのが当時のダム建設の現場です。

調査にあたった市民グループは、次のように話しています。

追悼85周年の集い実行委員会 代表

富山大学人文学部講師 宋有宰さん:

「墓標は植民地支配の強者であった日本人の中でも、良心的な人々によって建立されたと考えています。追悼の集いなどの活動が、過去のあやまちを繰り返さないきっかけになるとともに、民間レベルでの交流につながることを期待します」

追悼85周年の集い実行委員会 事務局

村上邦夫さん:

「朝鮮人労働者の犠牲者については、地元の旧宇奈月町の町史でも触れられておらず残念です。日本の植民地下にあった頃、生活の場を求めて渡って来た人々の墓標は、国策としての電源開発と本格的な戦時体制に向かっていた背景を示す史料として貴重であり、引き続き調査を行って全体像を明らかにしていきたいです」

市民グループは、日本人や朝鮮人を問わず過酷な労働環境で犠牲となったダム建設の労働者の実態を調べ、引き続き後世に伝えていくとしています。