富山県の魚津市が運営する魚津水族館、実はもう建て替えが必要な時期を迎えています。しかし、建て替えの議論は水族館よりも古い市役所が先行していて、水族館問題はカヤの外。苦しい財政状況が続く中、水族館はどうなるのでしょうか?

今ではレトロな印象のこのトンネルも、できた当時は日本で初めて、世界でも2例目の「アクリル製トンネル」です。

魚津水族館 稲村修館長:

「魚が近いですよね、大きな水族館ってすごく魚が遠いんですよ、こんな近くにいるので」「うちの水族館は若い職員が一生懸命やってくれていので、水槽がきれいなんですよ、これ四十何年経ってますからね、この水槽」

魚津水族館は「北アルプスの渓流から日本海の深海まで」をテーマに、年間330種1万点の生き物を展示し人気を集めています。

訪れた親子:

「見せ方とか凝っていて、コンパクトだけど子どもも楽しめるしいいなと思います」「よく来ます」

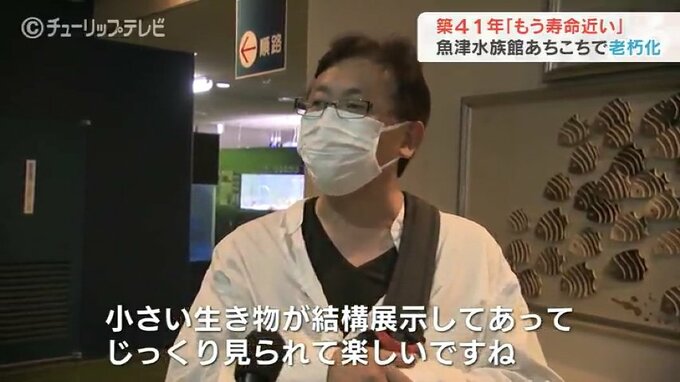

訪れた男性:

「普段あまり他の水族館で展示していないエビとか小さい生き物が結構展示してあって、じっくり見られて楽しいですね」

魚津水族館は、1913年・大正2年に誕生した現存する国内最古の水族館で、108年の歴史を誇ります。

初代・水族館は日本海側初の水族館として1913年に富山県が整備。翌年、当時の魚津町に払い下げられました。

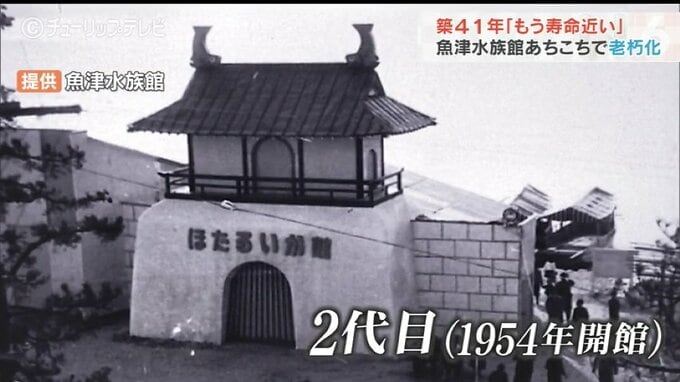

2代目は戦後、県の産業博覧会の会場の一つとして県が整備。当時日本海側最大の水族館でした。

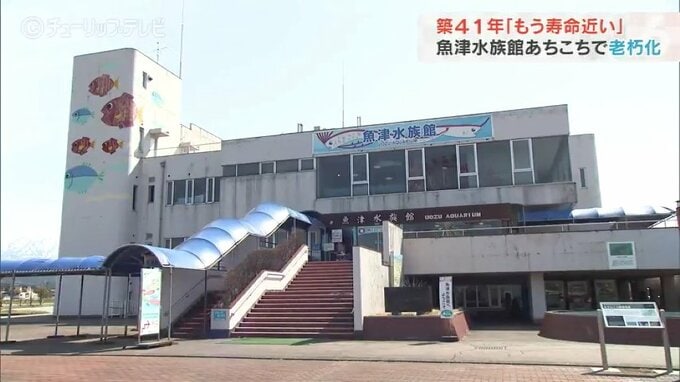

そして現在の3代目は魚津市が整備して41年前の1981年にオープン。開館した当時は水族館ブームで、全国各地で水族館のオープンが相次いだ頃でした。

3代目の開館当時から魚津水族館に務める稲村修館長は。

稲村館長:

「うちの水族館って東京のサンシャイン水族館と兄弟なんですよ、あそこもサンシャインビルそのものは変えてないんですけど、中を全部やり替えましたね。この水族館ももう寿命に近いものは来てるんですね。今はそれをだましだまし使っている状態です」

築41年の3代目、館内のあちこちから老朽化の悲鳴があがっています。

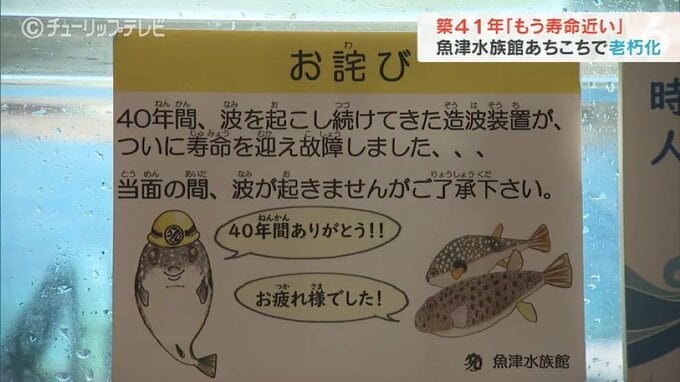

人気スポットのひとつ「波の水槽」は、おだやかな「なぎの水槽」となってしまいました。

水槽の裏に回ってみると。

稲村館長:

「これが開館からずっと使っていた造波装置の名残です」

モーターの回転で水槽の中の金属板を上下させて波を起こしていた造波装置。海水を使うためサビによる腐食が激しく、ついに去年1月経年劣化で壊れました。

稲村館長:

「壊れた時に考えたんですよ、新しいの作りますかって。何百万とか何千万円とかっていうお金をかけて」「この3代目自体の全体の老朽化を考えた時に、ここだけ新しくしてもどうしようもないでので、言い訳ということで『波の水槽だった水槽』みたいなイメージでお話をさせていただています」

水族館にとっての「生命線」も。

稲村館長:

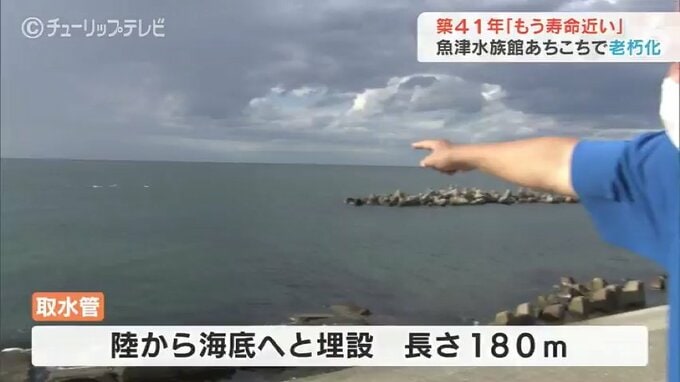

「取水管はここに入っているんですよ、ここに」

陸から海底へと埋められている管の長さは180メートル。沖合い160メートルの地点から水族館へと海水を送ります。

「オレンジのブイがちょっと浮いてますけど、そこから海水を取っているんですよ」「あそこに取水室があります、あそこでポンプで水を引っ張ってます」

40年以上が経過した取水管。管のほとんどの部分は海底に埋まっていて確認ができないため、どれほど劣化が進んでいるのかわかりません。

稲村館長:

「やっぱり怖いのは、大波がきてもろくなって切れちゃうっていう可能性もあるので」

刻一刻と老朽化が進む中、水族館の建て替え問題はどうなっているのか。