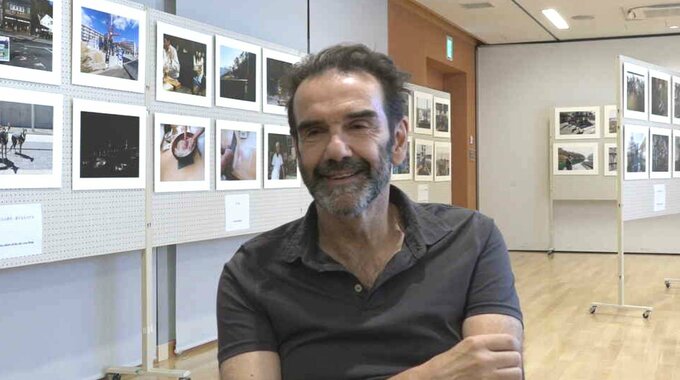

イタリア人写真家の男性が、東日本大震災の被災地を撮影した作品の展示会が6月、宮城県気仙沼市で初めて開催されました。イタリア・ローマから16回に渡り被災地に足を運んできた写真家の男性。その作品は地元の人たちに受け入れられたのでしょうか。

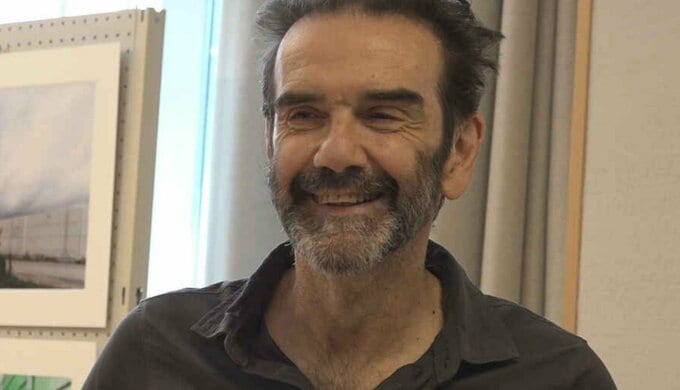

写真展を開いたのは、イタリア人の物理学者で写真家のエンリコ・グラツィアーニさん(60)です。会場にはエンリコさんが2018年から撮影してきた作品110点が展示されました。撮影を始めたのは、三陸沿岸で巨大な防潮堤の建設が進んでいるとイタリアの新聞報道で知ったことがきっかけでした。

エンリコ・グラツィアーニさん:

「防潮堤に関する記事を読んでショックを受けました。イタリアにも世界にも、もちろん壁はあります。しかし、通常は人と人との間に整備する。つまり戦争や侵略に備えるものです。人と自然を隔てる壁に興味がわき、実物を見たいと思いました」

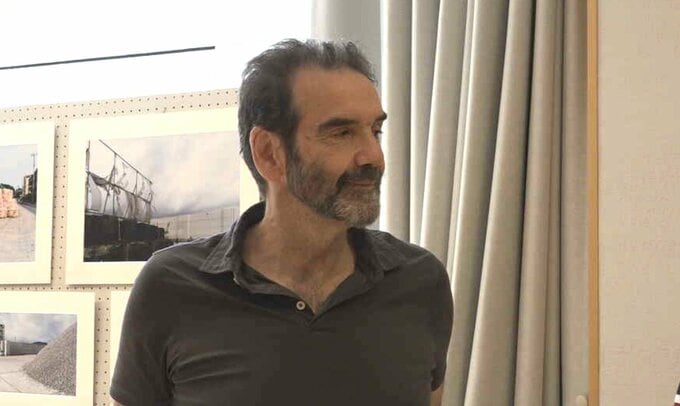

宮城県では、復興事業の高さ最大14.7メートルのコンクリート防潮堤を巡り「景観が損なわれる」「高すぎる」などと賛否の声が渦巻いていました。津波被害を経験した被災地に、また新たな問題が浮上していることを知り驚いたと言います。2018年に来日し、ガイドの案内のもと、気仙沼港の近くで撮影を始めました。

エンリコ・グラツィアーニさん:

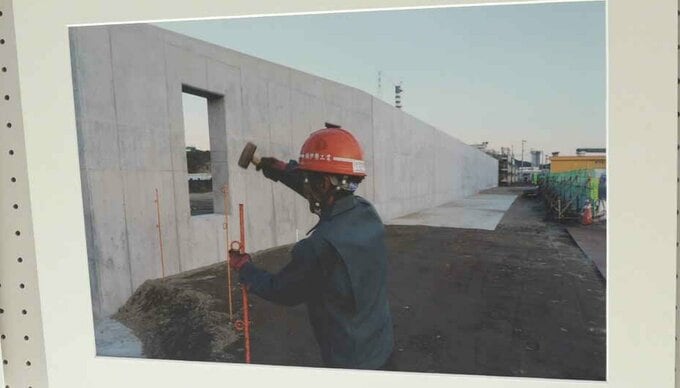

「(Q最初に防潮堤を見た時は)確かに存在した、という驚きだった。イメージと違っていて、垂直に壁のように立っているものもあれば、なだらかに傾斜しているものもあった。ほとんどが工事中で近づくことができなかったが、防潮堤は人々の暮らしを遠ざけ、その周辺には生活がないことを知りました」

舗装されていない道路沿いにどこまでも伸びるコンクリートの壁。あまりに無機質な光景に驚き疑問を抱いたとエンリコさんは話します。最初はコンクリートの壁を被写体に撮影を続けました。しかし、何度も通ううちにエンリコさんの心情に変化が生まれます。