教職復帰後の3年間は、新型コロナの3年間

「学校現場で一番感じるのは、ICTがすごく推進された。コロナ禍だったからこれだけパソコンとかも配布されて、学びの幅が広がったなと感じています」

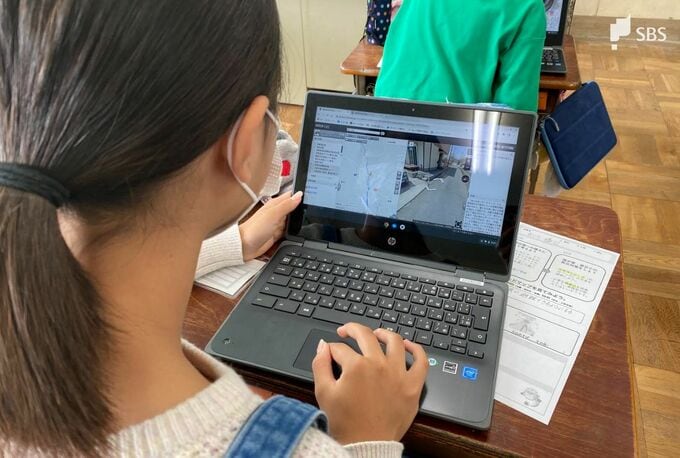

コロナ禍で加速したのが、教育現場におけるICTの活用推進だ。日本語では「情報通信技術」と訳されるICTは「Information and Communication Technology」の略で、教育現場では、パソコンやタブレット端末などを生かした学習のことをいう。

6年生たちは、一連の防災の授業の中でデジタルハザードマップについて学ぶ機会があったが、1人1人に配布されたパソコンで、学びを深めることができたという。

2022年7月に行った社会科の授業では、災害時に政治が果たす役割について、子どもたちは、釜石市の野田武則市長や職員から話を聞いたが、やりとりは釜石市と教室をオンラインでつないだ。

遠く離れた東北と静岡をリモートでつなぎ、話が聞けるようになったのも、コロナ禍でこうしたオンラインでのやりとりをするためのインフラが加速度的に整ったことが後押ししたともいえる。

被災者の生の声を聞く

「本物の声をちゃんと子どもたちに届けることが大事。釜石市の人たちから実際に話を聞いたというのが、子どもたちの中でとても印象づいていて、やっぱりホンモノなんだなと思っています」

東日本大震災から12年、いまの子どもたちには震災の記憶がない。だからこそ、実際に被災した人たちの生の声を、子どもたちに届けることを、中川さんは大切にしている。