コロナ禍で密を避けようと、災害が迫っていても避難をためらう人がいると懸念されています。一刻を争う「津波避難」に新型コロナが与えた影響はどの程度なのか、訓練で検証しました。

駿河湾に面した港町、静岡県沼津市戸田地区です。

<防災無線の音声>

「訓練、訓練、地震発生」

12月4日の「地域防災の日」に津波避難訓練が行われました。本格的な訓練はコロナ禍以来、3年ぶり。約100世帯が参加し、津波避難タワーに向かいました。

<自治会長>

「上まで上がれる人は上がってください」

<階段を上る住民の女性>

Q.上ってみていかがですか?

「そんなに疲れない。のぼれた」

<住民の男性>

「きょうは訓練って分かっていましたから、事前の準備もありましたから、実際に(地震が)来たらちょっと分からないです」

訓練があると事前に知らされていたこともあり、スムーズに避難ができました。しかし、南海トラフ巨大地震で想定されている津波は高さ5m以上。第一波到達までの猶予は、わずか5分です。一刻も早い避難が必要ですが、コロナ禍を考えると心配な点があると住民は話します。

<住民の女性>

「やっぱり密になるので、感染症の対策もプラスされるから、ちょっとなんかこう瞬発力みたいなのはなくなるかなと思う。すぐに身一つで逃げられない。感染症対策も考えての行動になってくるので、とっさに動けず、事前の準備が必要かなと思う」

訓練を監修した専門家は、コロナ禍が与えた影響は非常に甚大だと指摘します。

<東京大学生産技術研究所 杉山高志特別研究員>

「人が集まらないために、あえて避難場所に行かないようにするといった避難行動を阻害するような影響があったと考えられます。改めて、コロナ禍前と比べた時にどのように避難行動が変化したのかということを検証したいと考えています」

<住民の女性>

「これは、ちゃんと実際にはかるやつ。何分かかったか、ビーコンだかっていうのがあるんですよ」

住民が持っていたのは、ビーコンと呼ばれる無線装置です。

<岩﨑大輔記者>

「参加者は小型の発信機を首から下げ、街角の受信機が通過時間を捉え、避難行動を詳細に分析します」

地区の27か所に受信機を設置。住民が津波避難タワーにたどり着くまで、どれくらいの時間がかかったのか、正確なデータをとりました。逃げ遅れる人を洗い出すのが目的です。沼津市戸田地区では、3年前の訓練でも同じようにデータを取っています。コロナ禍の前後を比較しながら、地区の避難計画を作ります。

<東京大学生産技術研究所 杉山高志特別研究員>

「何分で避難できたのか、はっきり答えられる方は私たちが思っている以上に少ないです。この発信機、ビーコンを使って、実際に具体的なデータを用いながら、現状にしっかりと向き合っていただいた上で、地に足の着いた防災計画を作っていただきたいと考えています」

データの集計は、まもなく終わります。住民たちは12月26日に集まり、避難計画について話し合う予定です。

全国のトップニュース

【速報】山上徹也被告(45)に「無期懲役」判決 奈良地裁 手製のパイプ銃で安倍晋三元総理を銃撃し殺害

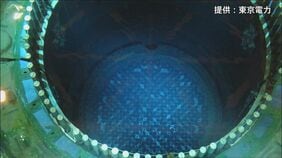

【速報】柏崎刈羽原発を午後7時すぎに再稼働へ 14年ぶりの再稼働を東京電力HDが発表 制御棒を引き抜き原子炉を起動へ 東日本大震災以降で東電の原発再稼働は初

水戸市ネイリスト女性殺害 元交際相手の男(28)を殺人容疑で逮捕 “女性の居場所”聞き回る 事件の4日前には女性から警察署に“ストーカー被害の相談先”尋ねる電話

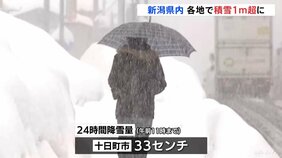

今季「最長寒波」日本海側で大雪続く 交通への影響に厳重警戒 新潟 各地で積雪1メートル超に

山形 積雪 大蔵村肘折で173センチ 西川町大井沢で149センチ あす(22日)未明から大雪となるところがある見込み 交通障害・落雪などに注意警戒

【独自】天皇皇后両陛下 6月にオランダ・ベルギーへ 晩さん会や歓迎行事など調整 国王らと“思い出の地”で再会 一度に2か国訪問は24年ぶり

【速報】れいわ・山本太郎代表が参院議員を辞職

【速報】日本最大の違法風俗スカウトグループ「ナチュラル」会長の小畑寛昭容疑者を指名手配 情報提供呼びかけ 警視庁暴力団対策課