運営するのは県内の様々な福祉施設などで働く職員。

5日交代で能登町に入り、利用者の支援を続けています。

長野県ふくしチームのメンバー:

「きょう生野菜を頂いたので、これを先に使ってしまおうかなと考えているんですけど」

電気は復旧したものの、ガスも使えず、断水が続く中、スタッフがアイデアを出し合って、救援物資から食事を作ります。

高齢の人でも食べやすいように、生野菜はスープに。

このひと手間が、一般避難所との大きな違いです。

お年寄り:

「おいしかったごちそうさま」

食事や服薬の手助けだけではありません。

夜9時。

消灯を迎えた福祉避難所に、夜勤チームの姿がありました。

トイレに起きる避難者に付き添い、介助します。

さらに…

お年寄り:

「あした(ここから)出してくれよな」

長野県ふくしチームのメンバー:

「夜はお手伝いさせてもらうから、また見に来るから頼むね」

なかなか眠れない避難者に寄り添い、声かけを続けます。

長野県ふくしチームのメンバー:

「うちに帰りたいみたいな感じで起き上がろうとされていたので、(危なかったので)ちょっとお話をさせていただいて」

高齢者にとって過酷な避難生活。

足腰が急に弱ったり、認知症の症状が進むことも指摘されていて、きめ細やかな福祉の支援が求められています。

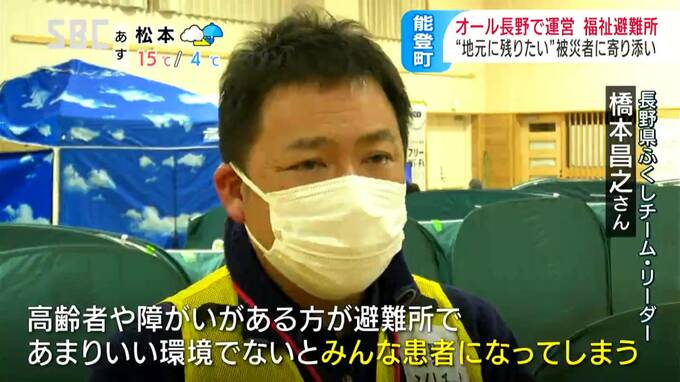

長野県ふくしチーム リーダー橋本昌之さん:

「高齢者や障がいがある方、避難所で余りいい環境でないと、みんな患者になっちゃうんですよ。結局医療を圧迫する元になってしまうので、そこをなるべくとどめたり、遅らせるにはやっぱり福祉の力」

「何もない所でも、みんなで力を合わせれば福祉避難所が作れるんじゃないかと」