午前7時半。

早い子はもうこの時間に登校してきます。

(児童と一緒にドッジボール)

1時間目が始まるまでのおよそ1時間、一緒に遊んだり、宿題を見てあげたりと、授業ではない機会に子どもたちと接することを大切にしています。

畠山教諭:

「授業の子ども達しか見ていないと一面しか見えないので、子どもが(一人ひとり)全然違うので、全く同じことが通用しないというか、そういうのは面白いなと思いますけどね。毎日同じ時間に来て、毎日同じようなこと朝やっているんですけど、毎日同じことの繰り返しではないような気がします」

一人ひとりの子どもと向き合う仕事にやりがいを感じる一方で、だからこそ抱く歯がゆさもあるといいます。

畠山教諭:

「気づけば気づくほど、子どもたちの実態が捉えられれば捉えられるほど、課題が増えていくっていうのは、教員をやっているとなんとなくわかってくることだとは思うんですよね。ひとりずつ個別の指導ができたらいいなと思うんですけど、それを45分の時間の中で、じゃあ20人いたら20人全員にできるかっていったらできない。システムの問題っていうか、学級担任に任せられている仕事があまりにも多いのかなと」

忙しさなど厳しい労働環境を背景に、全国的に教員のなり手不足が課題となっています。

長野県内では、2012年度に1,777人いた小中学校の教員の志願者が、2021年度には1,318人に減少しています。

『憧れプロジェクト』の目的は、こうした現状を打開することにもあります。

記者:

「変身しましたね」

畠山教諭:

「もうぜんぜんぜん」

何かに夢中になって取り組む先生に憧れを持ち、ひとりでも多くの子どもに教員を目指してもらいたいという願いが込められています。

「それでやります高さ」

「高いですよね」

「高い」

本番当日に向けて、同僚の教師とともに、放課後、練習を重ねてきた畠山さん。

中学時代の部活動でバスケを始めて以来、30年余りが経ちます。

畠山教諭:

「途中ちょっと大きなけがをしちゃって、やらない時期もあったんです。前十字(じん帯)を切っちゃって、手術して再建したんですけど、別に(手術)しなくてもいいって言われたんですけど、一応(バスケ)やりたかったんで、1カ月ほど入院して」

全国のトップニュース

八潮市の道路陥没事故から1年… 終わらぬ復旧作業で「騒音」と「悪臭」に住民は「あきらめモード」 埼玉

【関東でも、雪か】東北地方と東日本~西日本の日本海側を中心に大雪の見込み【雪のシミュレーション掲載】気象庁 29日~30日予想降雪量 北陸70センチ 東海40センチ 近畿50センチ(~午後6時・多い所)東日本~西日本の太平洋側で大雪になる所も

『拉致問題』に触れた新潟の候補者はいなかった【衆議院選挙】90歳を目前に横田早紀江さんが吐露した不安

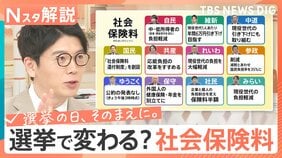

選挙で変わる?「社会保険料」 実は税金より負担大 各党の訴えは【Nスタ解説】

「社会の信頼を著しく損ねた」東京大学が緊急会見で謝罪 大学院教授による収賄事件受け 閉鎖的な組織風土などに問題か

男女4人の乗るレンタカーが縁石に衝突し横転 14歳の女子中学生が頭の骨を折り重体 愛媛・松山市

スカウトG「ナチュラル」会長逮捕 奄美大島での潜伏生活に迫る 電話で指示するような様子に趣味のサーフィンも?

フジテレビ 社員を懲戒解雇と発表 “内部情報やほかの社員が入手した取材情報を競合他社に漏らした” 報道局所属の男性社員が週刊誌などに情報漏えい