”こなもん”文化の一方で広がらない作付面積…

おやきやニラせんべいなどの「こなもん」に親しんできた信州人。

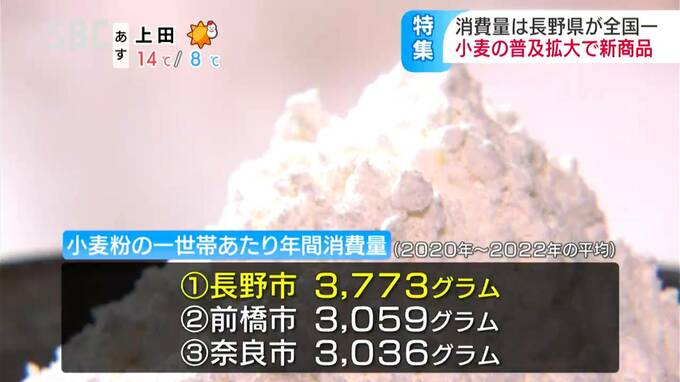

小麦粉の1世帯(2人以上)あたりの消費量は、県庁所在地など全国50余りの都市の中で長野市がダントツの1位(2020~2022年平均)です。

一方、小麦の生産に目を向けると、2022年度の長野県内の作付面積は2,270ヘクタールと、全国で10位以下。

面積はこの5年ほど、ほとんど変わっていません。

理由のひとつとして考えられるのが栽培の難しさです。

県内最大の産地、松本地域。

春先の凍霜害が増えているため、2023年から種まきの時期を遅らせて、11月からに変えました。

そして、最大の敵は過度の湿気です。

JA松本ハイランド 唐澤智一さん:

「特に5月の開花期に(高い)温度と雨が多いと赤カビ病がでてしまうので、そうならないように作るのが、非常に難しいと思います」

さらに、肥料の与え方で品質が変わるほか、雨が大敵にも関わらず、刈り取りは梅雨の季節と重なります。

松本でも作付面積は横ばいで、拡大には価格の引き上げが必要だと言います。

唐澤智一さん:

「やっぱり生産コストが上がってきているので、麦の販売の価格を上げていただければ、もっと生産者が面積(拡大に)取り組んでいくんじゃないかなと思います」

県産小麦の活用に向けた今回のプロジェクト。

製粉会社によりますと、県産小麦は輸入したものに比べて1キロ当たり50円から100円程度高いものの、需要は増えているといいます。

製粉会社の担当者:

「県産小麦がほしいという問い合わせは年々増加しているように感じている。高品質の長野県産小麦をもっとたくさん必要としている」