太平洋戦争の末期、東南アジアのボルネオ島で起きた悲劇=「サンダカン死の行進」。

ジャングルを横切るという日本軍の無謀な命令で、日本の兵士のほか外国人の捕虜や民間人など、あわせて1万人以上が死亡したと言われています。

戦後78年目の今年、その遺族たちが、加害、被害の立場を超えて集いました。

ボルネオ島の戦争の跡地をめぐる「和解」の旅を取材しました。

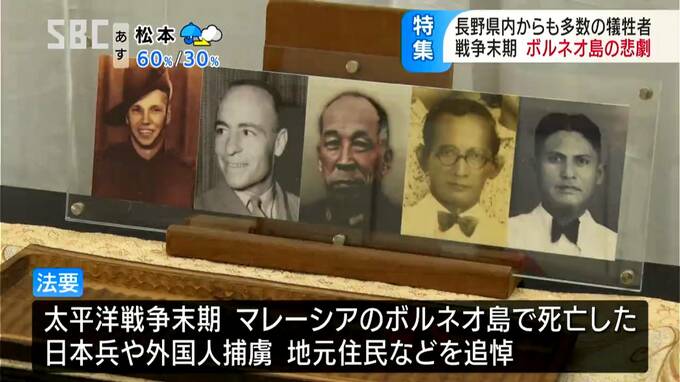

7月31日、横浜市の寺である法要が営まれました。

海外からも訪れた出席者。

太平洋戦争末期、マレーシアの東部、ボルネオ島で犠牲になった日本兵や外国人の捕虜、地元住民を追悼する催しです。

ボルネオ島で死亡した人の中には長野県の関係者も多く、父親を5歳の時に亡くしたという松本市の女性や、現地から生還した上田市出身の兵士の遺族など、県内からも5人が参加しました。

加害国と被害国の遺族が集うきっかけを作ったのは、オーストラリア人のディック・ブレイスウェイトさんです。

いまから8年前、私たち取材班はディックさんに話を聞くため、オーストラリアを訪ねました。

同じ名前の父・ディックさんは日本軍の捕虜として、ボルネオ島東部のサンダカンに収容されていました。

父が「死の行進」から生還したディックさん: 「父は悪夢を見ると、隣で眠っている母親の首を絞めようとするんです。日本兵だと思って…」

父親が巻き込まれたのはのちに「サンダカン死の行進」と呼ばれるようになった日本軍の無謀な移動命令でした。