そして、2022年、道の駅のリニューアルに合わせ、女性をターゲットにした梅酒を企画しました。

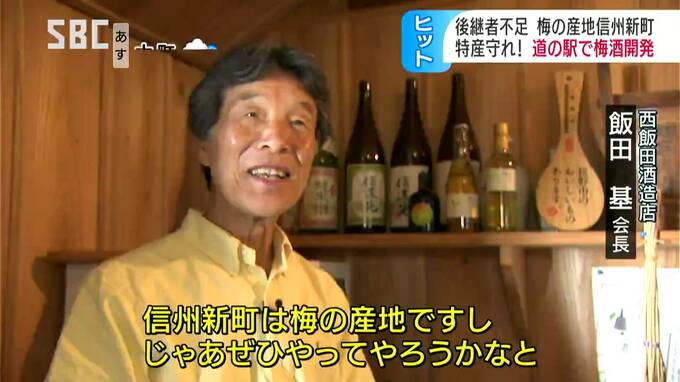

■飯田基さん

「なかなか高山さん熱心でねその思い感じますねひしひしと。それに応えないといけないしこっちも」

高山さんが梅酒造りを相談した飯田基(もとい)さん。

長野市篠ノ井の西飯田酒造店の会長です。

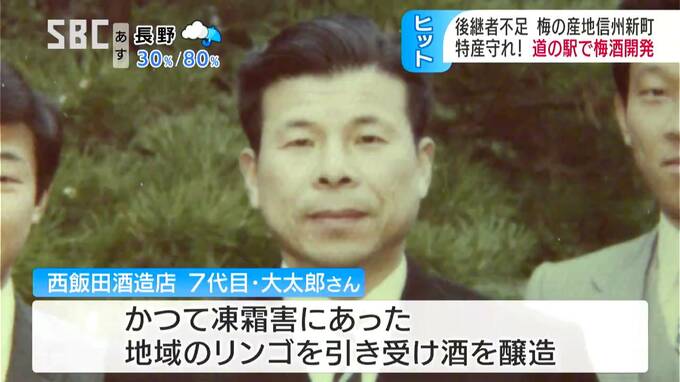

江戸時代末期の創業で、200年以上続く老舗の酒蔵は、篠ノ井の中でもリンゴの産地、共和(きょうわ)地区にあります。

基さんの父・大太郎(だいたろう)さんは、かつて地区のリンゴが凍霜害に遭った際、農家を助けたいと出荷できないリンゴを引き受け、リンゴの酒を作ったといいます。

信州新町の梅酒造りを依頼されたとき、地域を思う父の姿が浮かびました。

■飯田基さん

「信州新町も梅の産地ですし、じゃあぜひやってやろうかなと」

しかし…

■飯田基さん

「まあちょっと考えましたけどねまだ免許もらってなかったもんで」

酒税法上、梅酒を作るには日本酒とは別の製造免許が必要でした。

■飯田基さん

わざわざ免許を取られた?「そうですね、高山さんの熱意で」

造った梅酒は2022年2月に初めて販売。

すると…

■飯田基さん

「大変なんか好評みたいで。最初足りないくらいに出ちゃって急遽うちでストックしておいたやつをまた詰め替えて出したような状態ですね」

こちらがその「新町梅酒」。

信州新町の白加賀(しらかが)という品種の中梅(ちゅううめ)を使い、純米吟醸の日本酒で仕込んでいます。

梅本来の甘さと香りが楽しめる特別なお酒です。

■道の駅で商品開発を担当 高山隼さん

「非常に飲み口も軽くウケるかなって思いました。ほんとに爆発的に売れましておかげさまで大反響いただいてうれしい限りですね」

■梅農家 新井忠典さん

「若いお嬢さんたちが飲むようなそういう味付けの梅酒だあれは。売れるってことは地域のためにもなるからいいことでねえかな。売れるからやる気にはなるわ」

この日、梅農家の新井さんが収穫した竜峡小梅300キロが、西飯田酒造店に運び込まれました。

■飯田基さん

「あんまり熟したのはねブドウと一緒でねにおいが少ないんだって。香りが飛んでっちゃうみたいです」

この梅ではワインを造り、梅酒などと一緒に道の駅で販売する予定です。

■道の駅で商品開発を担当 高山隼さん

「やっぱり地域が元気になってくれないと長期的に。この地域を守っていくってことも農産物を守っていくっていうこともなかなか難しいのかなと思いますので、元気につながればいいのかなという風に思っています」

梅酒用の中梅の収穫はこれからが最盛期。

梅酒は9月から仕込み始め、半年後の2024年の春に完成します。