田村政喜(たむらまさき)裁判長は、被告はコンビニへ行ったものの、要した時間は1分余りで、離れた距離も50メートル程度に留まっていると指摘。

その後、現場に戻っていることなどから、救護義務を果たす意思を持ち続けていたと認定しました。

父・善光さん:

「ちょっと考えられません。なぜ我々の思いが司法に届かなかったのか」

母・真理さん:

「樹生にかける言葉は見つからない。刑が確定するようなことがあれば、こんな国に産んでごめんねとしか言えないです」

検察側はこれを不服として最高裁判所に上告。

1年が経った今年10月に最高裁は、検察側と被告側の双方の意見を聞く「弁論」を開くことを決めました。

最高裁での「弁論」とはどういう意味を持つのか。

元裁判官の波床昌則(はとこまさのり)弁護士に聞きました。

波床弁護士:

「(東京高裁の)控訴審までの審理になんらかの考え落としがあった場合には、意見を双方から述べてもらって、それをもとに判断を行う。そういう今回は例外的な場合にあたる」

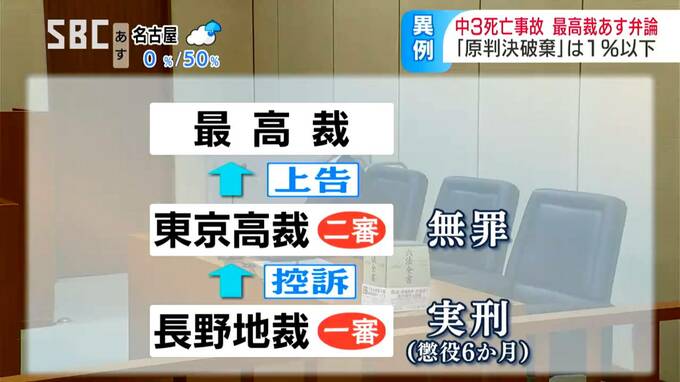

今回の裁判の場合、一審の長野地裁で被告に実刑が言い渡されました。

被告側は、これを不服として上級の東京高裁に控訴。

二審では逆転の無罪判決となりました。

検察側は納得せず、さらに上の最高裁判所に上告しています。

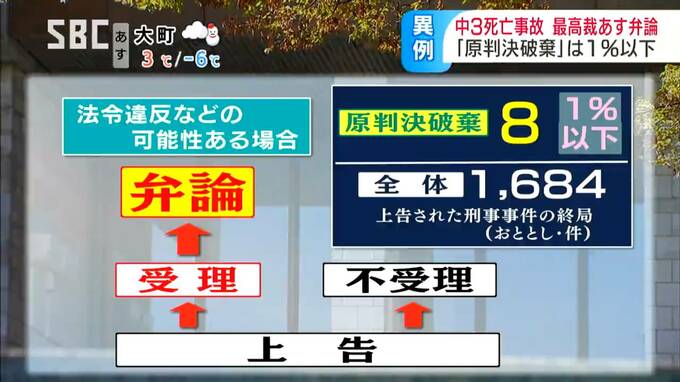

しかし、最高裁では必ず「弁論」が開かれる訳ではありません。

上告を受けた最高裁が検討しますが、多くの場合は不受理つまり「門前払い」で、受理された場合のみ「弁論」が開かれます。

2022年の1年間に上告された刑事事件で何らかの結論が出たのは1684件。

このうち「弁論」が開かれ原判決が破棄された数はわずか8件で、全体の1パーセント以下です。

最高裁での審理は、これまでの裁判の手続きや判決に法令違反などの可能性がある場合にのみ行われるためです。

波床弁護士:

「高裁の判断を確定させる訳にはいかないと考えたときに、高裁判決を破る、そういう意味合いでの破棄」

「高裁の判決が変わる可能性が高いということです」

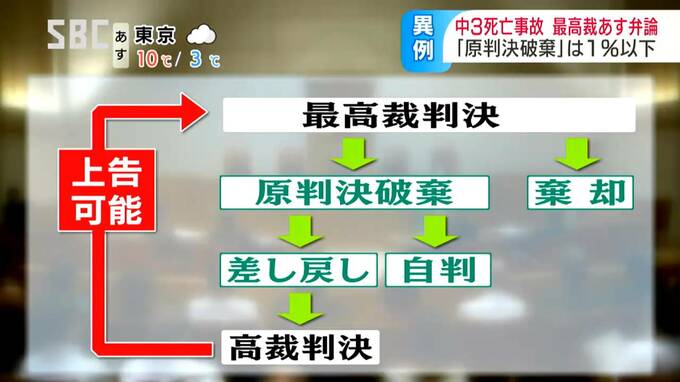

「弁論」が行われると次は最高裁の判決が出ます。

審理の上、上告を棄却することもありますが、原判決を破棄する場合は最高裁自らが判断を下す「自判」となるケースと、東京高裁に差し戻すケースがあります。

仮に、高裁に差し戻されると再び審理が行われ、判決が出ても上告が可能なため、裁判はまだ長く続くことになります。

波床弁護士:

「今回の起訴だけではなくて、それ以前にも起訴が繰り返されている経過がありますので、全体として非常に長い期間がかかってここまで来ている」

「関係者に負担を大きくかけるということが起こりますし、今回のこの事件は反省を求める大きな素材になっている気がします」

長年、交通事故遺族の取材を続けているノンフィクション作家の柳原三佳(やなぎはらみか)さん。

柳原さん:

「交通事故で大切な人が亡くなるとか重傷を負うのは受け止められない被害ですが、さらに信用しているはずの警察や検察がきっちりと捜査して、それなりの裁きをしてくれるというところがうまくいかない場合には、国の方に対する口惜しさが募っていく」

柳原さんは、最近では大分市で2021年に時速194キロを出していた車に衝突された男性が死亡した事故。

2023年、栃木県宇都宮市でオートバイに乗っていた男性が160キロを超える車に追突され死亡した事故の遺族に寄り添ってきました。