桜ギターは職人が一本一本手作業で組み立てます。

ボディの側面を作る工程。

熱湯に浸した厚さ2ミリほどの桜の板を型にはめ、熱を加えて成形します。

材質によって曲げ時間を調整するなど気を使いながらの作業です。

セクションマネージャー降幡新(ふりはた・あらた)さん:

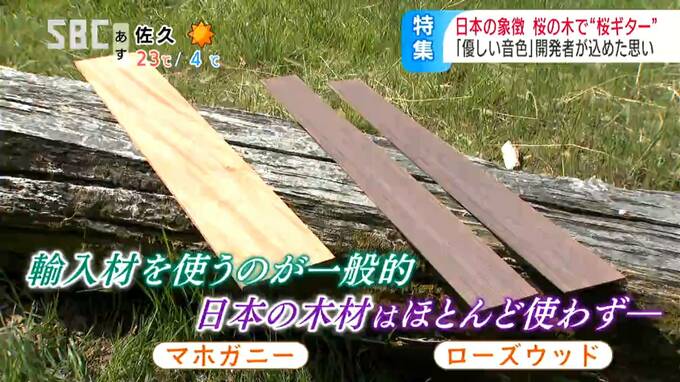

「アコースティックギターによく使われるローズとかマホガニーいう木よりも結構作るのは難しいですね。特に杢の入ってるものは、簡単にこの一番きついところがパキッと、割れてしまうことありますね。今うちで作ってるものの中でも難易度は一番高いようになりますね」

西洋が発祥のアコースティックギターは、ローズウッドやマホガニーといった輸入材を使うのが一般的で、日本の木材を使うことはほとんどありません。

その常識を覆し「日本のメーカーとしてのアイデンティティを大切にしたい」と「桜」に目を付けたのが飛鳥の八塚悟(やつづか・さとる)社長です。

飛鳥 八塚悟社長:

「元々日本の木で楽器を作りたいってのがあったんですけれども、桜ってなんか日本の木というか楽器になれば面白いなってのは初めあったんですけれども、本当にね今まで加工したことないものだったんで」

オーソドックスな木材しか使ったことがなかった職人たちは当初、社長の提案に戸惑ったといいます。