能登半島地震では、石川県だけで7万6000棟以上の住宅が全壊、半壊などの被害を受け家屋の倒壊などによる「圧死」も犠牲者の4割にのぼりました。

背景として指摘されているのが耐震率で輪島市(46,1・2022年)、珠洲市(51・2018年)とも5割前後に留まっています。

こうした中、県内でも住宅耐震化への関心が高まっています。

最大震度7を観測した能登半島地震。

被災した建築物に倒壊のおそれがないかなどを調べる応急危険度判定には長野市の職員も加わりましたが被害が大きい住宅には一つの傾向があったといいます。

「行った職員からは『明らかに旧耐震基準の建物が多いですよ』と、面的に(被害が)分かれるみたいな、新しく開発して新しい建物が建っているところは残っているんだけれども道一本はさんで昔ながらの建物があるところは軒並み倒れているだとか」

建築基準法で定める建物の耐震基準は1981年6月に大きく変わり、地震に耐えるために必要な筋交いや壁の量が1.4倍になりました。

「逆に言いますと旧耐震基準の建物は新耐震基準の7割程度の耐震性能しかない」

古い基準で作られた住宅でも、耐震工事によって震度6クラスの揺れがきても倒壊する確率を低くすることができます。

「(耐震工事とは)いままで弱い壁だったところを合板を張って強くしたり窓だらけだったところを壁を増やすとか」

模型で見てみても、筋交いがあるかないかで建物の揺れ方が違うことがわかります。

長野市の場合、住宅の耐震化率は2020年の推計で84.4%、耐震性を満たさない住宅は、2万3000戸あまりにのぼります。

SBCが去年7月時点で行ったアンケートによると、松本市やその周辺の自治体も80%以上となっていますがそれほど耐震化が進んでいない自治体もありました。

全国のトップニュース

【東京首都圏も雪か?】週末は寒気南下で日本海側は大雪の可能性…関東甲信でも…7日~8日頃は東京・神奈川・埼玉・千葉にも雪雲が流れ込むか【2月9日まで 雪のシミュレーション更新】

山上徹也被告の弁護団が「控訴」方針を固める 山上被告が弁護団に意向伝える 弁護団「奈良地裁の判決は検察側の主張を全面的に認めたもので不当」【安倍元総理銃撃事件】

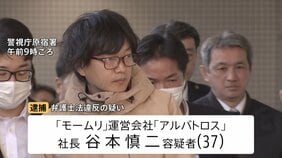

退職代行「モームリ」社長と妻を弁護士法違反の疑いで逮捕 容疑否認も… “違法性を認識していた”“弁護士を紹介された”元従業員や利用者が証言

【 Def Tech・Micro 】〝本人とは連絡が取れておらず〟 所属事務所がコメントを発表(全文) 西宮佑騎容疑者 乾燥大麻を所持か 麻薬取締法違反の疑い

地検が危険運転致死罪を適用「救われる思い」被害者の両親コメント全文《小樽・大学院生死亡事故》起訴された33歳男は約11時間飲酒して運転

「出勤しない」と同僚が訪れると家屋が倒壊していた がれきの中から男性救出も死亡確認 雪の重みが原因か 新潟県上越市

【選挙の争点】現役世代の負担軽減策「社会保険料引き下げ」は実現できる?財源に税金投入の現状も 「支出を減らす」か「誰かの負担を増やす」か...負担引き下げの裏にあるリスク【衆議院選挙2026】

衆議院選挙で小学生の表彰式が中止に?奇しくも“選挙啓発ポスターコンクール”… 最優秀賞の小5が描いた「社会のパズル」