58人が亡くなり5人が行方不明となっている御嶽山の噴火災害から27日で11年になりました。子どもたちにどう災害を伝えていくのかを取材しました。

標高3067メートルの御嶽山。戦後最悪の火山災害から11年が経ちました。

木曽町の隣、上松町の上松小学校。26日は6年生が御嶽山を題材に火山の噴火の仕組みを学びました。

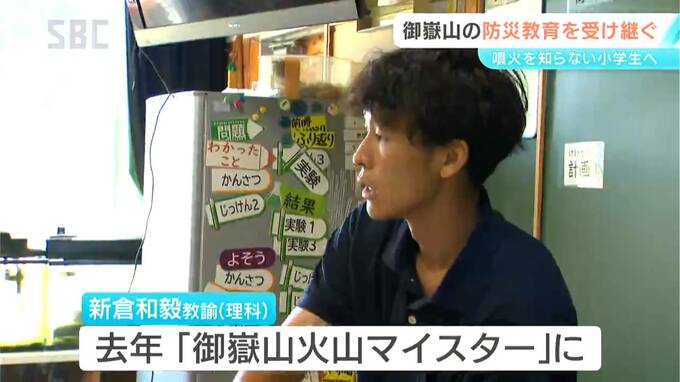

理科を担当する新倉和毅教諭は、御嶽山の特徴や防災を伝える活動を担う県の「御嶽山火山マイスター」に2024年認定されました。

新倉教諭:「これが御嶽山が噴火したときの写真です」

御嶽山が噴火したのは2014年9月27日の正午前。山頂付近にいた58人が死亡し、今も5人の行方が分かっていません。

授業を受ける6年生が生まれたのは噴火の前の年。実験はゼリーで作った御嶽山と周辺の模型を使います。

新倉教諭:「噴火によって出たものがどう流れていくのか確かめてみましょう」

児童:「下とか川とかに流れてる」

新倉教諭:「流れている場所はどんな地形?」

児童:「谷」

新倉教諭:「噴火のニュースを知らなくて取っ掛かりがないので、面白い実験をして実は怖いところもあるんだよと」

上松小学校の川上明宏校長も御嶽山火山マイスターです。川上校長は、噴火の年から火山の知識や防災の教育に力を入れてきました。2018年に8人が認定された火山マイスター1期生で、当時は木曽町の三岳中学校の教頭でした。以来、木曽地域以外でも啓発活動を続け、4年前に上松小学校に赴任しました。

川上校長:「興味を持って学んでくれる子どもたちがいるのが成果かな」

校長の勧めで火山マイスターになった新倉教諭。いまは一緒に様々な場で防災教育に取り組んでいます。

新倉教諭:「やらねばならないときにやる行動力、自分から率先しないといけない」

川上校長:「学校の上司なんだかんだではなく本当に仲間として動いていけるのが大事」

御嶽山の噴火や火山防災を災害を知らない子どもたちにも伝えていくために。当時を知る大人たちの地道な活動が続いています。