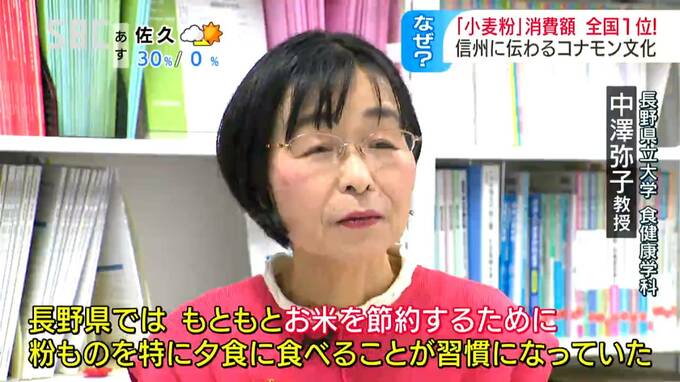

県内の食文化を研究する長野県立大学の中澤弥子(なかざわ・ひろこ)教授は「納得の結果」だと話します。

長野県立大学食健康学科 中澤弥子教授:

「長野県では元々、お米を節約するために、粉ものを特に夕食に食べることが習慣になっていた方が多い。納得ということ」

県内では、戦前から各地で小麦が生産されていたといいます。

中澤教授:

「二毛作をやっているところもあるし、お米は難しいが、小麦はとっても良くとれたという地域もあるので、今よりもずっと小麦を上手に利用していた」

その記録は、およそ50年前に編さんされた長野県史にも…

長野県史の一部:

「山間部の畑作地帯はもちろんのこと、千曲川流域の平坦な水田地帯でも、米の収穫量が限られていたため、昔は一日に一回、夕食にそばや小麦などの粉物を食べることが多かった」

記録されていた地図をもとに当時の米以外の食料をまとめると、長野市のほか、飯山市や中野市、須坂市、現在の千曲市周辺でも、そば以上に小麦が食べられていたことがわかります。

さらに、SBCにも1960年代の貴重な映像が残っていました。

ローラーで麦を踏む男性や、機械を使って刈り取っていく様子も。

県内各地で麦が栽培されていたことが伺えます。

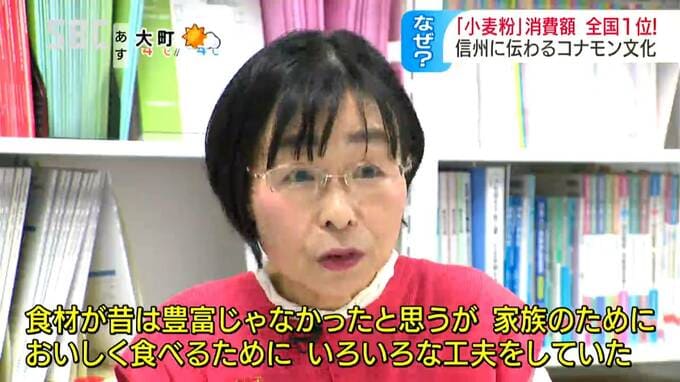

中澤教授:

「長野県の気候は比較的冷涼で乾燥しているので(栽培地として)合っていると思う。特に小麦粉は膨らんでみたり粘りが出たり、水の加減でもちもちしたり、フワフワしたり。食材が昔は豊富じゃなかったと思うが、それを家族のために、美味しく食べるために、色んな工夫をしていた」

そんな小麦粉を使った料理の中でも各地で、呼び方にばらつきがあるのが団子汁です。

中澤教授:

「ひと椀で栄養たっぷり、一食整うということであれば、団子汁類だったり、高い山で囲まれた各地では、それぞれで食文化が発達してきたので、地域の愛称が生まれた」

長野市周辺の団子汁とはどんなものなのか?